サウナブームが続く中、特に注目を集めているのが「屋外サウナ」です。川や湖、海など自然の中のサウナで、汗を流した後に自然の水で身体を冷やす贅沢。そんな特別な体験を楽しむことができます。

本記事は、屋外サウナについての情報を網羅したガイドです。

屋外サウナとは?

屋外サウナとは、文字通り屋外に設置されたサウナ施設のことです。室内施設とは異なり、自然の中でサウナを楽しむというコンセプトが特徴です。テント型やバレル(樽)型、専用の小屋など、さまざまな形態があります。キャンプ場やアウトドア施設に設置されていることが多いですが、個人宅の庭にプライベートサウナとして設置するケースも増えています。

屋内サウナとの違いを把握する

屋内サウナと屋外サウナには、いくつかの大きな違いがあります。主な相違点を表にまとめました。

| 項目 | 屋内サウナ | 屋外サウナ |

|---|---|---|

| 設置環境 | 室内(スーパー銭湯、ジム、ホテルなど) | 屋外(キャンプ場、川辺、湖畔、海辺、庭など) |

| 外気浴 | 専用の休憩スペースで実施 | 自然の中で開放的に実施可能 |

| 水風呂 | 人工的な水風呂 | 川、湖、海などの自然水系を活用可能 |

| 開放感 | 限られた空間内で密閉的 | 自然を感じながら開放的 |

| 季節の影響 | 季節を問わず一定環境 | 季節や天候の影響を受けやすい |

屋内サウナは一年中安定した環境で利用できる反面、その体験は箱の中に限定されます。一方、屋外サウナでは自然との一体感を味わえる点が最大の魅力です。サウナ室から出て、清らかな空気を胸いっぱいに吸い込み、川や湖に身を委ねる贅沢な時間は、屋外サウナならではの体験といえるでしょう。

屋外サウナのメリット

屋外サウナには数多くのメリットがあります。その魅力は単なる汗を流す場所にとどまりません。自然との一体感やコミュニケーションの場としての価値も含まれています。

景色や自然を活かしたリラクゼーション

屋外サウナ最大の魅力は、何と言っても大自然の中でサウナを楽しめる点です。高温のサウナで身体が温まり、汗が滴り落ちた後に体験する外気浴。ここには、屋内施設では味わえない爽快感があります。山々の景色、川のせせらぎ、森の香り、波の音…。五感を通じて自然を感じることができる体験は、心身のリラックス効果をさらに高めてくれます。

屋外のサウナなら仲間や家族とワイワイ楽しめる

屋外サウナは「楽しさを共有する場」としての側面も持っています。仲間や家族と一緒に火を起こしたり、サウナテントを組み立てたり。その過程そのものが、コミュニケーションの機会を生み出します。特にテントサウナの場合、準備や後片付けを通して、一体感や達成感を共有できます。

また、屋内サウナと違い、屋外サウナでは比較的自由な会話や交流が許容される傾向にあります。熱々のサウナ室での会話、水風呂での歓声、外気浴スペースでの語らいなど、リラックスした環境での交流は普段とは違った親密さを生み出します。非日常体験と相まって、より思い出深いイベントになるでしょう。

屋外サウナのデメリット

屋外サウナの魅力は多いものの、認識しておくべきデメリットや課題も存在します。設置や利用を検討する際は、これらの点もしっかりと考慮する必要があります。

天候トラブルとプライバシー問題

屋外サウナ最大のデメリットは、天候に左右されやすい点です。急な雨や強風、気温の変化は、サウナ体験の質を大きく左右します。特にテントサウナの場合、強風時には設営が困難に。安全上の問題で使用を中止せざるを得ないケースもあります。

SaunaCamp.のガイドラインによると、風速5m以上ではテントサウナの使用を控えることが推奨されています。

プライバシーの確保も課題の一つです。特に公共の場所でのサウナ利用では、水着着用が必要になることが多いです。そのため、素肌でのサウナ体験とは異なる感覚になります。また、外部からの視線を気にする必要があり、リラックス度合いが減少する可能性もあります。

維持費とメンテナンスの負担

屋外サウナを設置する場合、初期費用や維持費、メンテナンスの負担が発生します。特にバレルサウナなどの木製サウナは、屋外環境に常時さらされます。このため、屋内サウナと比較して劣化が早まる傾向にあります。

木材の定期的なメンテナンス(防水処理、塗装の塗り直しなど)、サウナストーンの交換、ストーブや煙突の清掃と点検など、継続的なケアが必要です。バレルサウナでは雨漏り対策も重要になります。

また、冬季には凍結防止策が必要になる場合もあります。さらに、自然環境の中では虫や小動物の侵入なども考慮する必要があるでしょう。燃料費も負担の一つ。薪ストーブを使用する場合は薪の調達と保管コストがかかります。電気ストーブの場合は電気代が必要です。

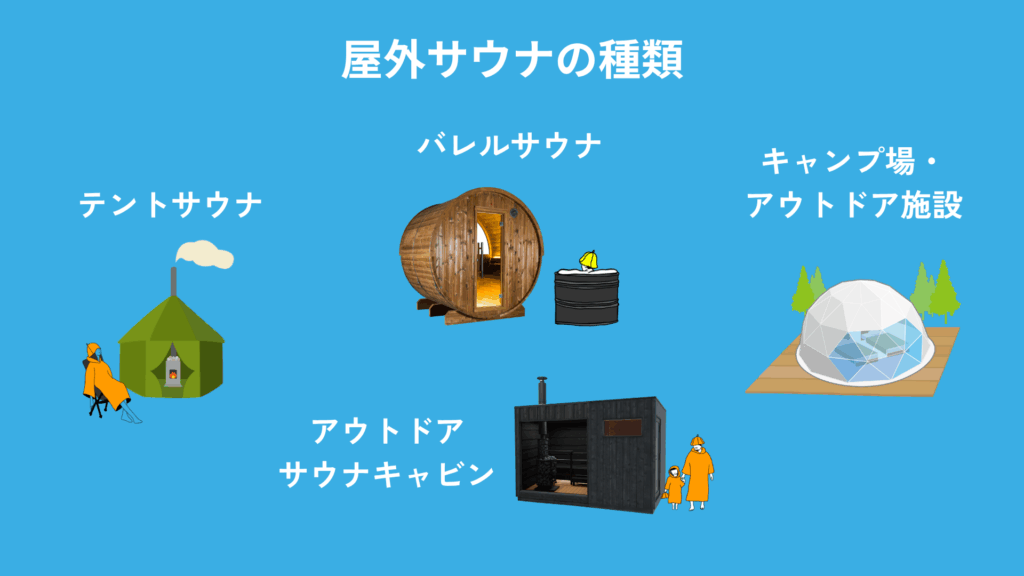

屋外サウナの種類を理解する

屋外サウナにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。自分のライフスタイルや予算、設置場所に合わせて最適なタイプを選ぶことが大切です。ここでは主な4つのタイプについて解説します。

テントサウナ

テントサウナは、専用のテントと薪ストーブを組み合わせた移動可能なサウナです。比較的低コストで始められ、持ち運びができる点が最大の魅力です。キャンプ場や河川敷、湖畔など、場所を選ばずに設置できるので、アウトドア好きの方に特に人気があります。

一番のメリットは、手頃な価格(6万円台~30万円程度)で購入可能なこと。また、軽量で持ち運びや収納、設営・撤去が比較的簡単なところも魅力です。様々な場所でサウナ体験ができる自由度の高さも人気の理由のひとつです。

一方、耐久性に限界があり長期使用には不向きなことが大きなデメリットです。また、断熱性が低く外気温の影響を受けやすいという弱点も。そして、風に弱いので強風時には使用できません。設営や薪の管理など手間もかかります。

そして、テントサウナを利用する際は、安全対策が非常に重要です。通気口の確保、一酸化炭素チェッカーの使用、適切な場所選び、周囲の可燃物との距離確保などが必須です。水辺で楽しむ場合は水難事故にも十分気を付けましょう。

バレルサウナ

バレルサウナは、樽(バレル)の形をした木製のサウナです。主に庭やテラスなどの屋外スペースに設置されます。見た目の美しさと実用性を兼ね備え、屋外サウナの中でも人気の高いタイプです。

一番のメリットは、円筒形の構造により熱が均一に広がり温まりやすいこと。デッドスペースが少なく効率的に熱を利用できるのも魅力です。また、木の匂いに包まれながらサウナ浴ができるのも人気の理由。テントサウナよりも耐久性が高く、適切なメンテナンスをすれば長期間使用可能です。

一方、価格が比較的高い(100万円~200万円程度)のはデメリットです。また、屋外設置のため雨漏りや木材劣化のリスクがあります。多くのバレルサウナには断熱材が入っていないため、テントサウナほどではありませんが外気温の影響を受けます。設置のために基礎工事が必要な場合もあり、テントサウナほど容易には設置できません。

バレルサウナを選ぶ際は、設置場所の確保とメンテナンスの計画を立てることが重要です。平らで安定した場所に設置し、定期的な木材の保護処理や雨漏り対策を行いましょう。

アウトドアサウナキャビン

アウトドアサウナキャビンは、屋外用のサウナキャビンです。材質は木やコンクリートなど様々です。高級感のあるモデルや、ガラス面の大きなモデルがあり、ハイクオリティなアウトドアサウナエリアを実現できます。

メリットとして挙げられるのは、外気温の影響を受けにくい事。アウトドアサウナキャビンには基本的に断熱材が入っています。バレルサウナよりも更に耐久性が高く、長期間使用することができます。

一方デメリットとして大きいのはコスト面です。アウトドアサウナキャビンは価格が高く(200万円~500万円以上)、設置費用も必要です。また、重量によっては基礎工事が必要です。組み立て式ではないものもあるので、搬入経路の問題で設置できないこともあります。

アウトドアサウナキャビンを選ぶ際は、設置ができるかどうか、経路も含めて十分に確認しましょう。

キャンプ場・アウトドア施設

自分で屋外サウナを購入せずに楽しむ手段もあります。キャンプ場やアウトドア施設に併設されたサウナを利用する方法です。近年では、テントサウナやバレルサウナを備えたキャンプ場や日帰り施設が増えています。サウナ付きのグランピング施設であれば、屋外サウナを快適に楽しむことができそうです。

メリットとしては、初期投資なしで屋外サウナを体験できることが大きいでしょう。メンテナンスや設置の手間もかかりません。また、専門スタッフのサポートがあり初心者でも安心です。必要な道具や設備が整っているのも魅力ですね。

デメリットは、施設の予約状況や営業時間に左右される点が大きいでしょう。もちろん利用料金も必要です。施設のルールに従う必要があること、完全なプライベート空間ではないことなどもデメリットです。

この方法は、屋外サウナを試してみたい初心者の方や、設置場所や予算の制約がある方、様々なサウナ体験を楽しみたい方に適しています。また、サウナ仲間との交流を楽しみたい方にもおすすめです。

屋外サウナを施設で楽しむ方法を把握する

自宅に屋外サウナを設置するのではなく、既存の施設を利用する方法も人気です。全国各地に魅力的な屋外サウナ施設が増えており、手軽に非日常の体験を楽しむことができます。

キャンプ場やアウトドア施設など、屋外サウナのタイプで決める

屋外サウナを楽しめる施設を選ぶ際のポイントとして、まず施設タイプによる特徴が挙げられます。キャンプ場併設型は宿泊とセットで楽しめて、自然との距離が近いのが魅力です。一方、日帰り専門施設は手軽に利用でき、サウナ専用の設備が充実しています。

温浴施設併設型であれば通常の温浴設備と併用でき、雨天時も楽しめます。そしてリゾート・グランピング型は高級感のある体験ができ、食事やアクティビティも充実しています。

立地と環境、サウナの種類と設備、予約と利用条件、男女別・混浴の別、口コミや評価などを考慮して選ぶと良いでしょう。

施設を決める際は、自分の優先順位を明確にすることも大切です。自然との一体感を求めるのか、アクセスの良さを重視するのか、設備の充実度を優先するのかなど、自分のニーズに合った施設を選びましょう。

当日の流れと楽しみ方を確認する

屋外サウナ施設を訪れる際の当日の基本的な流れを事前に確認しておきましょう。多くの場合、まず受付・チェックインで予約確認、利用料金の支払い、タオルやアメニティのレンタル、施設内のルール確認を行います。次に更衣と準備として更衣室での着替え(水着着用が必要な施設が多い)、持参したサウナグッズの準備、貴重品の管理を済ませます。

その後、シャワーでの体の洗浄を行い、サウナタイムです。休憩と回復として水分と塩分の補給もしっかりと行いましょう。心行くまで堪能したら、帰り支度。シャワーで汗を流し、ゆっくり着替え、体調を確認してから帰路につきます。

屋外サウナでも、自分のペースを大切にすることが大事。水分補給も忘れずに行いましょう。最大の魅力である自然との一体感は、全力で堪能しましょう。また、コミュニケーションのバランスをとること、写真撮影はほかの人に配慮を持って行うことも大切です。

服装と持ち物をチェックする

屋外サウナを快適に楽しむためには、適切な服装と持ち物の準備が欠かせません。季節や施設のルールに合わせた準備をすることで、より充実したサウナ体験が可能になります。

屋外のサウナで快適に過ごすための基本アイテム

屋外サウナを訪れる際の必須アイテムは次の通り。

- 水着

- タオル類

- サンダル

- ドリンク・食品

- ヘアケア・スキンケア用品

- 防水グッズ

- その他の必需品

施設側で準備されている場合や、持ち込みにルールがある場合もあります。事前に確認しましょう。

屋外サウナ利用時には、水着の選択もポイント。男性はサウナパンツや水陸両用のショートパンツ、女性は動きやすい水着、締め付けの少ないものがおすすめです。また、脱衣後の服装も考慮しておきましょう。クールダウン用にサウナポンチョやラッシュガードがあると安心です。

また、金属のアクセサリーはサウナ内で熱くなるため外しておきましょう。川や湖に入る場合は紛失する可能性もあるので注意が必要です。

基本アイテムを準備する際は、コンパクトにまとめることも大切です。貴重品は鍵のかかるロッカーに入れられるようにまとめておきましょう。サウナグッズはスパバッグなどを活用すると持ち運びが便利です。

屋外サウナの快適性を高めるプラスアルファの工夫

基本アイテムに加えて、便利なグッズで屋外サウナ体験を充実させましょう。

- サウナハット

- サウナマット

- サウナポンチョ・ローブ

- 防水時計・タイマー

- アロマオイル

季節別の追加アイテムとして、夏季はUVカット用品・虫除けスプレー・冷感タオル・日陰を作る簡易テントなどがあります。冬季の場合は保温性の高いアウター・ヒートテック等の機能性インナー・防寒用ブランケット・使い捨てカイロ・厚手の靴下などが役立ちます。

防水バッグと通常バッグを分けたり、乾いたものと濡れたものを分けられるような準備もしておくと便利です。また、モバイルバッテリーや、防水ケース付きの充電器もあると安心です。

サウナの検索サイトで屋外サウナを探す

自分に合ったサウナの種類に狙いを定めたら、サウナの種類で施設を探せるサイトを活用してみましょう。自宅や職場の近く、旅先で探して色々なサウナを楽しんでみてください。ここでは代表的なサイトをご紹介します。

日本最大のサウナ検索サイト:サウナイキタイ

サウナイキタイは全国9630件のサウナ施設を掲載中。エリアやサウナの種類での絞り込みには勿論対応。他にもサウナや水風呂の温度など、マニアックな条件でも検索ができます。アプリ版有り。

サ活登録やサウナイキタイ登録など独自の機能が満載で、サ活がもっと楽しくなります。

**2025年3月7日から、ハルビアが連携を開始!**ハルビア製サウナヒーター導入施設を絞込検索できるようになりました!

サウナがみぢかになるサウナ専門口コミメディアサイト:SAUNA TIME

SAUNA TIMEには全国4673件のサウナ施設が掲載されています。エリアや駅名のほか、サウナの種類や温度、休憩スペースのタイプ等から検索できます。WEBのみ。口コミも載っているので参考になりますね。

ロウリュのできるフィンランド式サウナを探すなら:ハルビアエクスペリエンスマップ

HARVIA JAPANは、公式サイトにて、スペシャルマップ「HARVIA EXPERIENCE MAP “Hyvä Löyly!”(ヒュバ・ロウリュ)」を公開中。

ハルビア製のヒーター(ストーブ)は、全てロウリュ対応。つまり、ハルビア製品を採用している施設をマップにすれば、ロウリュができるサウナを効率よく探せるはず。そしてロウリュサウナの心地よさをたくさんの人に知ってもらえるはず。そんな思いから作られたのがこのマップです。 サ活やサ旅、はじめてのフィンランド式サウナ体験の際に、是非ご活用ください。

グーグルマップを利用しているので、施設の公式サイトにすぐアクセスすることができ、設備やアメニティの確認も簡単です。

まとめ

屋外サウナでは、自然との一体感を味わいながら心身をリフレッシュできる贅沢な体験ができます。テントサウナ、バレルサウナ、施設のサウナなど様々な形態から自分に合ったものを選ぶことで、より充実したサウナライフを楽しむことができるでしょう。設置から利用まで適切な知識を持ち、安全に配慮しながら、日常から離れた特別なリラクゼーションの時間を堪能してください。

風邪をひいた時、「サウナに入ったら良くなるのでは?」と考えたことがある方も多いのではないでしょうか。実際、サウナは免疫力を高める効果があると言われています。しかし一方で、風邪の状態によっては逆効果になることも。

この記事では、風邪をひいた際のサウナ利用の是非や、風邪の段階別での適切な入り方、さらには最新の研究から明らかになった免疫機能との関係性まで詳しく解説します。健康的にサウナを活用するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

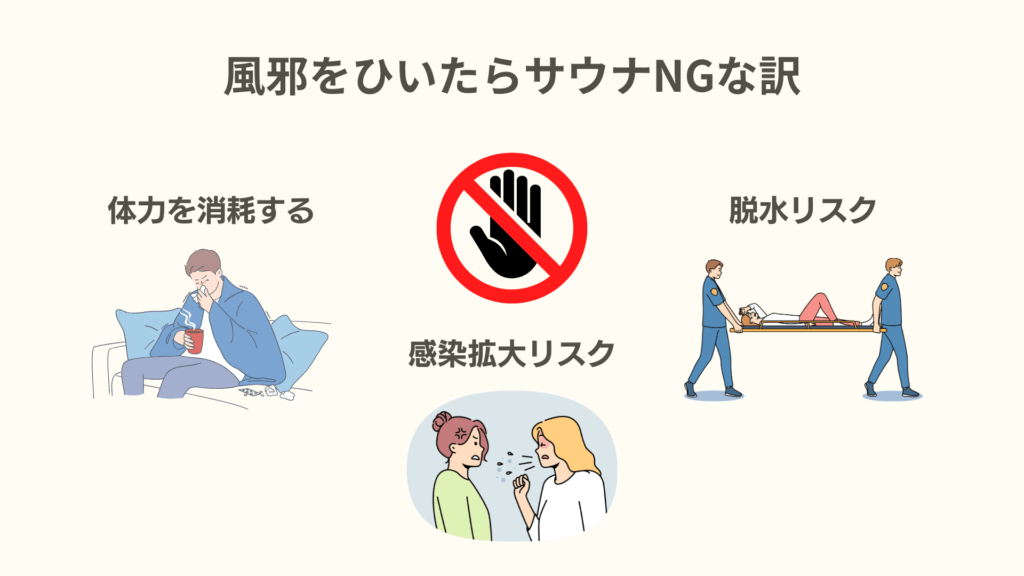

結論:風邪をひいたらサウナに入らない方がよい

「風邪をひいたらサウナで汗をかいて治す」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし、医学的な観点から見ると、風邪をひいている時のサウナ利用は基本的に避けるべきです。その理由について詳しく見ていきましょう。

1. 風邪の時のサウナは体力を消耗するから

風邪をひいているとき、ウイルスと戦うために体はすでに多くのエネルギーを使っています。そこにサウナの高温環境が加わると、体にさらなる負担がかかります。また、風邪の時は体の体温調節機能も正常に働いていない状態です。高温のサウナに入ると大きな負担となり、回復が遅れる可能性があります。

昔は「風邪でも汗をかけば治る」という風習がありました。しかし強制的に汗をかくことは体力の消耗につながります。体力がなくなると、風邪と戦う力も弱まってしまうのです。

2. サウナで風邪の感染を広げる可能性があるから

風邪は周囲の人に感染する可能性があります。サウナは密閉された空間で多くの人が利用するため、風邪の症状がある状態で利用すると、他の利用者に感染を広げてしまう恐れがあります。

また、風邪の初期症状は他の感染症とも似ています。実はインフルエンザや新型コロナウイルスなどの重篤な感染症かもしれません。公衆衛生の観点からも、風邪の症状がある場合はサウナの利用は控えましょう。

3. 風邪の時はサウナによる脱水症状のリスクが高いから

サウナに入ると大量の汗をかきます。健康なときは適切な水分補給を行えば問題ありません。しかし、風邪で体調を崩している時は、すでに発熱により体内の水分が失われている状態です。

そこにサウナでの発汗が加わると、脱水症状を引き起こすリスクが高まります。脱水は風邪の回復を遅らせるだけでなく、深刻な場合は命に関わる危険性もあります。この点でも、風邪の時はサウナを避けたほうがいいでしょう。

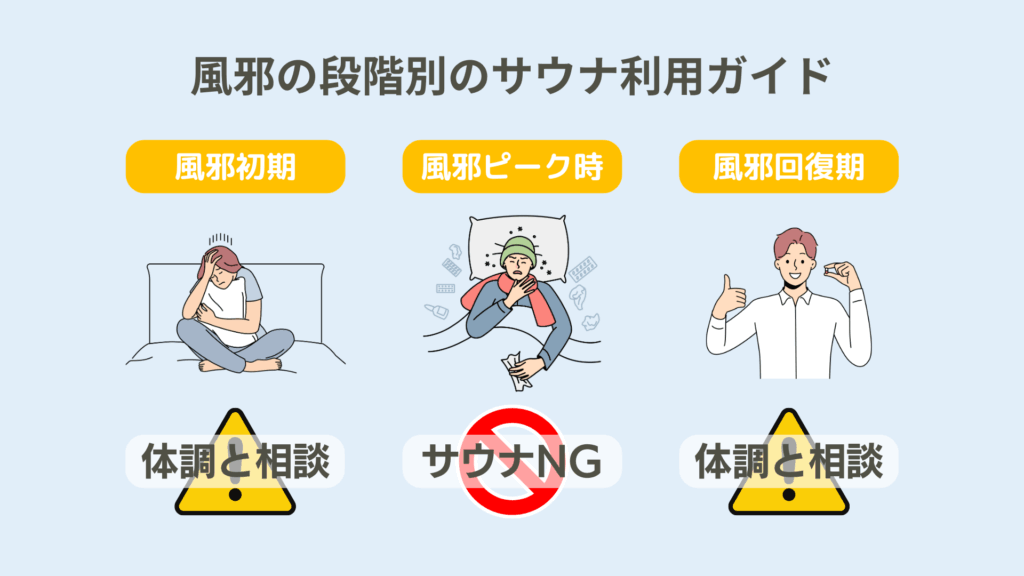

風邪の段階別のサウナ利用ガイド

とはいえ、風邪と一言で言っても、その症状や段階によってサウナ利用の是非は異なります。ここでは、風邪の各段階におけるサウナ利用の考え方を解説します。

風邪の初期症状段階のサウナ

風邪の初期症状(軽い喉の違和感や鼻のムズムズ感など)がある場合、サウナの利用は体調によっては可能です。サウナの熱刺激が免疫力を活性化させ、症状の進行を抑える可能性があるという意見もあります。

ただし、体調に不安を感じる場合は、無理せず休養を優先することをおすすめします。また、公共のサウナは使わず、自宅など感染拡大の恐れがないサウナを使いましょう。

ポイント: 風邪の初期でサウナを利用する場合は、通常より短い時間(5分程度)にとどめ、水分補給を十分に行いましょう。また、極端な高温サウナや長時間の水風呂は避けるのが賢明です。

風邪のピーク時のサウナ

発熱、強い倦怠感、咳や鼻水が多いなど、風邪の症状がピークに達している場合は、サウナの利用は避けるべきです。この時期は体を十分に休ませ、水分と栄養を摂ることに専念してください。

サウナの高温環境は体にさらなる負担をかけ、回復を遅らせる可能性があります。また、他の利用者への感染リスクも最も高い時期です。

風邪の回復期のサウナ

風邪の主な症状が治まり、回復に向かっている段階では、体調と相談しながらサウナの利用を検討できます。この時期のサウナは、循環促進や代謝アップによって、回復を早める効果が期待できます。

ただし、通常より控えめな温度と時間でサウナを利用し、体調の変化に敏感に対応することが大切です。少しでも不調を感じたら、すぐにサウナから出るようにしましょう。また、咳や鼻水など感染を拡大させる症状が残っている場合は公共のサウナは使わないようにしましょう。

ポイント: 回復期のサウナ利用時は水分補給を徹底します。また、サウナと休憩のバランスを重視しましょう。通常の3分の2程度の時間で控えめに利用するのがおすすめです。

感染拡大防止のために気をつけること

サウナは共有空間であるため、風邪やその他の感染症の拡大を防ぐための配慮が必要です。以下のポイントを心がけましょう。

サウナ利用時の感染予防対策

- 体調不良時は利用を控える: 軽い症状であっても、風邪の可能性がある場合はサウナの利用を控えましょう。

- タオルの適切な使用: 顔や体を拭くタオルは清潔なものを使い、共用を避けましょう。咳やくしゃみが出る場合は、公共のサウナを利用しないようにしましょう。

- 適切な距離の確保: 混雑時は、他の利用者との適切な距離を保てるよう心がけましょう。

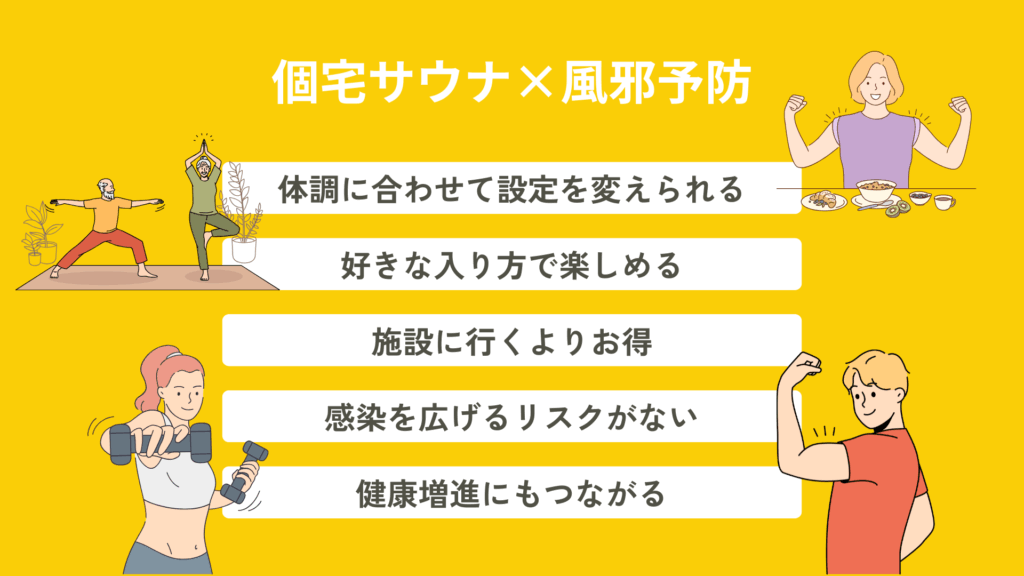

自宅サウナの活用

感染リスクが気になる場合は、自宅用のサウナを検討するのも一つの選択肢です。最近では家庭用のコンパクトなサウナ製品も増えており、自宅で安心してサウナを楽しむことができます。

自宅サウナのメリットは以下の通りです:

- 他者への感染リスクを気にせず利用できる

- 体調に合わせて温度や時間を自由に調整できる

- いつでも好きなタイミングで利用できる

サウナで免疫力が上がる仕組み

サウナに継続的に入ることで免疫力が上がることが期待できます。その結果、風邪を予防することができるとされています。その理由や仕組みをご紹介します。

HSP(ヒートショックプロテイン)の増加

サウナに入ると体温が上昇し、細胞はストレス反応としてHSP(ヒートショックプロテイン)を生成します。HSPは熱によるダメージから細胞を保護するタンパク質。そして同時に免疫機能の調整や強化にも重要な役割を果たします。

HSPの増加により、免疫細胞の活性化や、体内の炎症反応の調整が促進されます。これにより、ウイルスや細菌への抵抗力が高まるとされています。

参考:https://www.jstage.jst.go.jp/article/onki1962/71/1/71_1_23/_pdf

白血球数の増加

サウナによる温熱刺激は、白血球(特にリンパ球)の数を増やすことが研究で示されています。白血球は体の免疫系の主要な構成要素。病原体と戦う役割を担っています。

健康な被験者がサウナ入浴後、白血球数が増加したという研究結果も。これが風邪予防効果につながっていると考えられます。

風邪予防のための効果的なサウナの入り方

サウナが風邪予防に効果的であることがわかりました。しかし、その効果を最大限に引き出すには適切なサウナの入り方が重要です。ここでは、風邪予防を目的としたサウナの効果的な利用方法をご紹介します。

風邪予防に適したサウナ利用頻度

風邪予防のためには、週に2〜3回のサウナ利用が理想的です。これは免疫系の刺激を定期的に与えつつ、体に過度の負担をかけない頻度です。免疫機能の向上効果は一度のサウナで得られるものではなく、継続的な利用によって徐々に高まっていきます。

風邪予防の場合の適切なサウナ滞在時間

1回のサウナ滞在時間は、サウナの種類や温度、個人の体調や慣れによって異なります。風邪予防を目的とする場合は、以下の目安が適切です:

- 乾式サウナ:5〜15分

- 湿式サウナ:10〜20分

初心者の方は短い時間から始め、徐々に体を慣らしていくようにしましょう。無理をして長時間滞在するよりも、複数回のサイクル(サウナ→水風呂/冷水シャワー→休憩)を行う方が効果的です。

ポイント: サウナ後の冷却(水風呂や冷水シャワー)も免疫刺激には重要です。しかし、風邪予防を目的とする場合は極端な温度差は避けたほうが無難。シングル水風呂などは控え、適度な温度変化を心がけましょう。

サウナで風邪予防する際の水分補給の重要性

水分補給は、風邪予防効果を高める上で非常に重要です。サウナでは大量の汗をかくため、適切な水分補給を行わないと脱水症状のリスクがあります。脱水状態になると、免疫機能が低下し、せっかくのサウナの効果が半減してしまいます。

1回のサウナ入浴で合計1〜1.5リットルの水分補給が理想的です。特に風邪予防を目的とする場合は、十分な水分補給が免疫機能を正常に保つために欠かせません。

風邪予防におすすめのサウナタイプと温度設定

サウナには主に乾式(ドライ)サウナと湿式(スチーム/ミスト)サウナの2種類があります。風邪予防という観点からは、どちらのタイプも効果が期待できます。それぞれ特徴を把握して選びましょう。

乾式サウナ(遠赤外線式サウナ・フィンランド式サウナ)

乾式サウナは湿度が低く、温度が高い(70〜100℃)のが特徴です。乾いた熱で体を芯から温めるため、深部体温の上昇効果が高く、免疫細胞の活性化に効果的です。

フィンランド式サウナはサウナストーンに水を掛ける「ロウリュ」で湿度を上げるため、遠赤外線式よりも湿度が高め(20~30%)です。風邪予防の場合、フィンランド式サウナがおすすめです。

風邪予防には、極端な高温は避けましょう。80〜90℃程度の温度設定が適しています。高温すぎると体への負担が大きくなりすぎるためです。初心者や高齢の方は、さらに低めの温度(70〜80℃)から始めるのがおすすめです。

湿式サウナ(スチームサウナ・ミストサウナ)

湿式サウナは湿度が高く(70〜100%)、温度が比較的低め(40〜60℃)です。湿度の高さが特徴で、体表面からじっくりと温まります。湿った空気は呼吸器系を潤し、鼻や喉の粘膜の機能を高める効果があります。

風邪の初期症状がある場合や、喉や鼻の乾燥が気になる季節には、湿式サウナが特におすすめです。湿度の高い環境が粘膜を保護し、ウイルスの侵入を防ぐ働きを助けます。

まとめ:風邪とサウナの関係を理解して健康に活用しよう

この記事では、風邪とサウナの関係について科学的根拠に基づいて解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

- 風邪の時のサウナ利用: 風邪の症状がある場合は、基本的にサウナの利用は避けるべきです。体力の消耗、感染拡大、脱水リスクなどの理由から、風邪のピーク時のサウナ利用は控えましょう。

- サウナの風邪予防効果: 定期的なサウナ利用は免疫力を向上させ、風邪予防に効果があることが研究で示されています。

- 効果的なサウナ利用法: 風邪予防には週2〜3回の頻度で、適切な温度設定と滞在時間を守り、十分な水分補給を行うことが重要です。

サウナは正しく利用すれば、風邪予防に役立つ素晴らしい健康法です。この記事の情報を参考に、サウナを健康管理の一環として上手に活用してみてください

サウナで風邪予防×家庭用サウナルームのススメ

風邪の初期症状段階や回復段階ではサウナが有効。また、日々の風邪予防にも役立ちます。けれど、週に何度もサウナに通うのはコスト的にも時間的にも大変です。更に、感染拡大の可能性がある場合、公共のサウナには入れません。そんなときは思い切って家庭用サウナルームを導入してしまうのもおすすめです。

定期的なサウナ浴には様々な健康上のメリットがあるので、風邪予防以外の健康増進にも自宅サウナをおすすめできます。

自宅サウナなら体調に合わせて設定自由自在!

サウナを風邪予防や健康増進に活かしたい。そんな人にこそ自宅サウナがおすすめ。自宅サウナなら好きなタイミングで、好きなスタイルで楽しめます。体調に合わせて温度を調整することもできますし、並ぶ必要もありません。加えて、施設に通うよりリーズナブル。感染を広げてしまう心配もないので、回復期などでもサウナを安心して活用できます。

一回あたりのコストは自宅サウナの方がリーズナブル

自宅サウナとサウナ施設、一回当たりのコストはどっちが安いのでしょうか?

答えは自宅サウナ。例えば、出力2.7kWのデルタ3を搭載しているハルビアのソポ0909(1人用)やソポ1212(1~2人用)を例にとると、東京電力(36.6円/kWh)の場合、1時間当たり98.82円。温め、サウナ利用、乾燥運転で1日3時間運転させると296.46円。サウナ施設に毎日通うことと比べるととてもコスパが良いことがわかります。

とはいえ、もちろん初期費用は掛かります。ただ、新築やリフォームの際であれば住宅ローンに組み込むこともできます。また、ハルビアサウナディーラーではサウナ用ローンのご相談も承っております。気になった方は是非お問い合わせください。

自宅サウナの費用について詳しくはこちら

フィンランド産、日本仕様の家庭用サウナルーム「ソポ」

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

一番小さな1人用のソポ0909は、税込1,601,600円。ロウリュのできるサウナヒーター、サウナストーン、ヒーターガード、遮熱板に加え、ロウリュ用のバケット&ラドル、温湿度計と砂時計もついてくるので、設置が終わったその日からサ活を満喫できます。もちろん<PS>E適合品です。

購入~メンテナンスまで、ハルビアサウナディーラーがトータルサポート

購入相談から販売、施工、メンテナンス、アフターサポートまで、ハルビアサウナディーラーが責任もって担当するので安心して導入いただけます。家庭用利用で2年間の長期保証が適用される為、もしもの時も安心です。また、全国に、体感型ショールーム「ハルビアサウナショールーム」を開設しています。ソポ等のサウナルームを実際に体験いただけますので是非お出かけください。

「ととのう」という言葉。聞いたことは有っても、具体的な状態やその方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。本記事では「ととのう」とは一体どんな状態なのか?またその感覚を得るための実践的な手順をわかりやすく解説します。初心者でも簡単に「ととのう」感覚を味わえるよう、具体的なステップとコツを詳しく紹介していきます。

「ととのう」とはどんな状態?

「ととのう」とは、サウナ後、水風呂や外気浴でクールダウンした際に得られる感覚です。頭が不思議なほどスッキリして気分が高揚してくる感覚のことを指します。

もともと専門的な医学用語でもなければ、古くからある伝統語でもありません。第三次サウナブームと共に、SNSやメディアを通じて広く使われるようになりました。

中小企業退職金共済事業本部では、「ととのう」感覚は次のように定義されています。

サウナの後、水風呂に入ると、過酷な状況に対応しようと交感神経(激しい活動や緊張している時に活発になる) が働いて、集中力を高めたり、覚醒作用を起こしたりするアドレナリンを分泌します。次に外気浴を行うと、体は危険な状況を脱したと判断し、今度はお休みモードの時に働く副交感神経優位の状態となり、アドレナリンの分泌もストップします。しかし、血液中にはアドレナリンがしばらく残っているため、副交感神経と交感神経が共存するという珍しい状態になり、「リラックスしているけれど意識は冴えている」という、特殊な「ととのう」感覚になるのです。

引用:サウナで身体をととのえる

言葉の由来と背景

「ととのう」は、若者言葉が生まれやすいSNS文化の中で一躍注目されました。もともとはフィンランド式サウナを体験した人々が「なんだか頭の中が整ったみたいにスッキリする」という感覚を、短くわかりやすい形で言い表したのが始まりだといわれています。

テレビ番組や雑誌、YouTubeなどでサウナを楽しむタレントやインフルエンサーがこの言葉を使ったことで瞬く間に広がり、次第に「サウナに入ってスッキリすること=ととのう」というイメージが定着していきました。

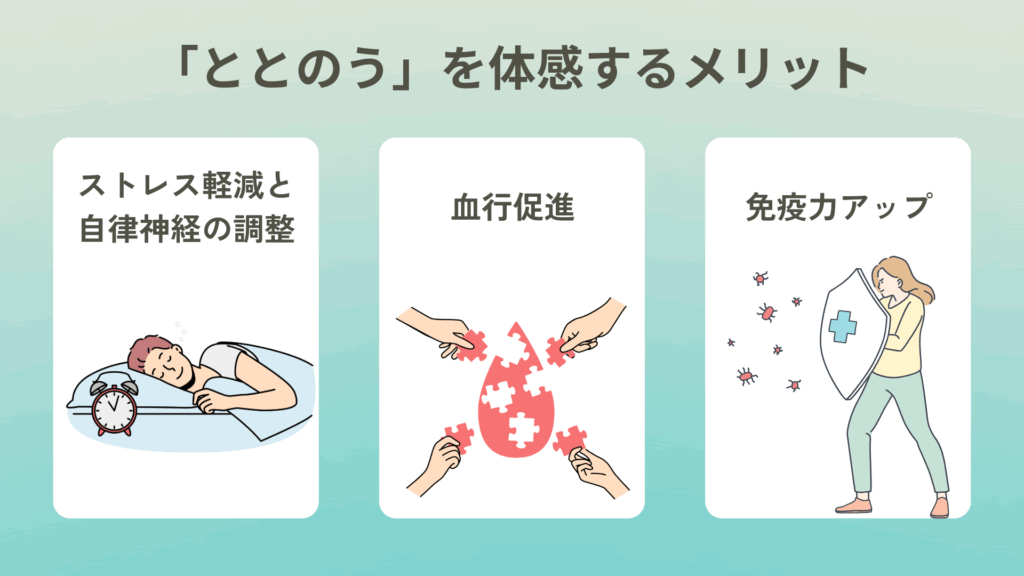

「ととのう」を体感するメリット

サウナでじっくりと身体を温め、水風呂や外気浴を織り交ぜながら温冷差の刺激を取り入れることは、疲労回復から免疫力向上まで幅広いメリットが期待できるとして注目を集めています。

ここでは具体的にどんなメリットがあるのか、そしてなぜそうした効果が生まれるのかを簡単にひも解いてみましょう。

ストレス軽減と自律神経の調整

日々の生活のなかで溜まっていくストレス。これを放っておくと自律神経のバランスを乱す大きな要因になります。この自律神経には、交感神経と副交感神経の二種類があります。活動するべきタイミングで働くのが交感神経、リラックスするべきタイミングで働くのが副交感神経です。

温冷交代浴においては、サウナや水風呂の刺激で交感神経が優位になります。そして、その後ゆっくりとクールダウンをするうちに副交感神経優位に変わります。いわば、温冷交代浴は自律神経を強制的に動かしてリセットするような働きをするのです。このリセット効果で、ストレスで崩れた自律神経を整えられると考えられています。

また、サウナ入浴には、リラックス効果によるストレスホルモン「コルチゾール」の低減効果があります。サウナは、パフォーマンス維持や心の健康を保つうえでも大いに役立ちそうです。

血行促進

サウナでしっかりと発汗すると、体温が上昇します。そして全身の血管が拡張し、血液が巡りやすい状態になります。その後、水風呂や外気浴で急激に冷やすことで血管が収縮。再び温まる過程でもう一度拡張が起こるため、血液循環が何度も活発化します。

定期的にサウナに入ることで血管機能が強化され、心血管疾患のリスクが減るという研究結果も発表されています。

免疫力アップ

温冷差による血行促進は、免疫力の維持にも寄与する可能性が指摘されています。季節の変わり目や体力が落ちているときこそ、サウナで代謝や血行を高めることが健康管理の一環として有効かもしれません。

「ととのう」ときの危険性

サウナに入浴していると、以下のような危険性が伴います。

・血圧の変化とヒートショック

・脱水症状と熱中症

・低血糖

・やけどや転倒

しかし、体の調子を考え無理をしないこと、水分補給をしてしっかりと休憩をとることなどによりこれらを防ぐことができます。

ととのう際の危険性やその対策についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

入浴を避けるべき場合

以下の例に当てはまる場合、上に記載した危険性がより高まります。入浴・サウナ利用を避けましょう。

・体調のすぐれないとき

・食事の直後

・運動の直後

・飲酒後

また、脳卒中や心臓疾患、高血圧などで治療中の方、妊娠中の方や高齢者はサウナに入ってよいか主治医に確認してください。

引用:国民生活センター サウナ浴での事故に注意 ー 体調に合わせて無理せず安全に ー

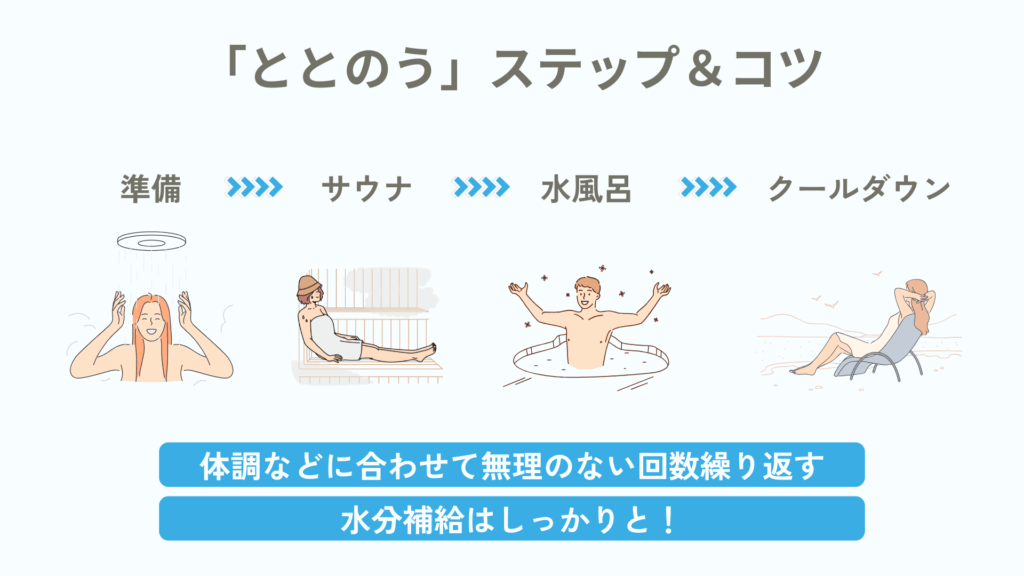

「ととのう」ときのステップ・コツ

サウナで「ととのう」ためには、正しい順序とポイントを押さえることが重要です。具体的なコツを知ることで、初心者でも確実に「ととのう」感覚を得ることができます。ここではそのための手順を4つのステップに分けて詳しく解説します。

サウナに入る前の準備

「ととのう」ためにはサウナに入る前の準備が欠かせません。まずはシャワーを浴びて身体を清潔にしましょう。これによって汗をかきやすくなり、身体全体を効率よく温められます。

また、サウナに入る前の水分補給も必須です。サウナ室に入る30分前までにコップ1杯程度の水を摂りましょう。一度にたくさん飲むのではなく、少量ずつ飲むのがポイントです。これで脱水症状を防ぎ、「ととのう」までのプロセスがスムーズになります。

サウナで汗を流す

サウナ室に入ったら、まずは自分が快適に感じられる位置を見つけて座りましょう。初心者の方は温度が高すぎると疲れやすくなるため、下段に座ることをおすすめします。

効果的に「ととのう」ための滞在時間は約5~8分です。この間、深い呼吸を心掛けると熱が身体中に巡りやすくなり、短時間でもしっかり汗をかけます。特に鼻からゆっくり吸い、口からゆっくり吐くことを意識すると良いでしょう。

汗が出始め、「もう少し入っていたい」と感じたところで切り上げるのが最も効果的。このタイミングが後の「ととのう」感覚を強く引き出します。

水風呂に浸かる

「ととのう」ための重要なポイントはサウナの後に水風呂で身体を冷やすことです。この温冷交代浴により、自律神経が整い、深いリラックス状態を得られます。

水風呂に浸かる時間は30秒から1分程度で十分です。短い時間でも血管の収縮を促し、「ととのう」ための自律神経の調整に役立ちます。

ただし、消費者庁では水風呂に入る前にぬるま湯で汗を流し、その後ゆっくり水風呂に浸かることを推奨しています。

引用:サウナ浴での事故に注意 ー 体調に合わせて無理せず安全に ー

外気浴等でクールダウンする

最後のステップである外気浴は「ととのう」感覚を確かなものにするために不可欠です。水風呂を出た後、ベンチや椅子に腰かけて十分にクールダウンしましょう。

クールダウンを効果的に行うための最大のポイントは深呼吸です。特に息をゆっくり吐き切ることを意識してください。これにより副交感神経が優位となり、身体と心が深くリラックスし、「ととのう」状態を強く体感できます。

外気浴は5分程度を目安にしましょう。1セットのサイクルを初心者なら2〜3回、慣れてきたら3~4回繰り返すことで、「ととのう」状態がより深まります。

これらのステップをしっかりと守ることで、日頃の疲れやストレスを効果的に解消し、快適な「ととのう」感覚を手に入れることができます。

今すぐ「ととのう」を始めよう

ここまでご紹介してきたように、サウナにはストレス解消や健康維持など、実にさまざまなメリットがあります。その中心にあるのが「ととのう」という独特の感覚です。

サウナ室で体を温め、水風呂や外気浴でクールダウンするというシンプルなサイクル。これを繰り返すだけで、心身共にスッキリと晴れやかになる瞬間が訪れます。

仕事や家事の疲れがなかなか取れない方や、最近イライラすることが増えてしまったという方。思い切ってサウナの世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

サウナの種類で探せる検索サイト

「ととのう」を味わいたい!思い立ったが吉日です。サウナの種類で施設を探せるサイトを活用してみましょう。自宅や職場の近く、旅先で探して色々なサウナを楽しんでみてください。ここでは代表的なサイトをご紹介します。

日本最大のサウナ検索サイト:サウナイキタイ

サウナイキタイは全国9630件のサウナ施設を掲載中。エリアやサウナの種類での絞り込みには勿論対応。他にもサウナや水風呂の温度など、マニアックな条件でも検索ができます。アプリ版有り。

サ活登録やサウナイキタイ登録など独自の機能が満載で、サ活がもっと楽しくなります。

そして、2025年3月7日から、ハルビアが連携を開始!ハルビア製サウナヒーター導入施設を絞込検索できるようになりました!

サウナがみぢかになるサウナ専門口コミメディアサイト:SAUNA TIME

SAUNA TIMEには全国4673件のサウナ施設が掲載されています。エリアや駅名のほか、サウナの種類や温度、休憩スペースのタイプ等から検索できます。WEBのみ。口コミも載っているので参考になりますね。

ロウリュのできるフィンランド式サウナを探すなら:ハルビアエクスペリエンスマップ

HARVIA JAPANでは、公式サイトにて、スペシャルマップ「HARVIA EXPERIENCE MAP “Hyvä Löyly!”(ヒュバ・ロウリュ)」を公開中です。

ハルビア製のヒーター(ストーブ)は、全てロウリュ対応。つまり、ハルビア製品を採用している施設をマップにすれば、ロウリュができるサウナを効率よく探せるはず。そしてロウリュサウナの心地よさをたくさんの人に知ってもらえるはず。そんな思いから作られたのがこのマップです。 サ活やサ旅、はじめてのフィンランド式サウナ体験の際に、是非ご活用ください。

グーグルマップを利用しているので、施設の公式サイトにすぐアクセスすることができ、設備やアメニティの確認も簡単です。

家庭用サウナとカビ。自宅にサウナを導入する方が増えている中、多くの方が頭を悩ませているのが「カビ問題」です。せっかくの家庭用サウナが、カビによって台無しになってしまうのは避けたいものですよね。この記事では、家庭用サウナにカビが発生する原因から予防策、そして効果的な清掃方法まで徹底解説します。

適切なメンテナンス方法をマスターして、清潔で気持ちの良いサウナライフを送りましょう。

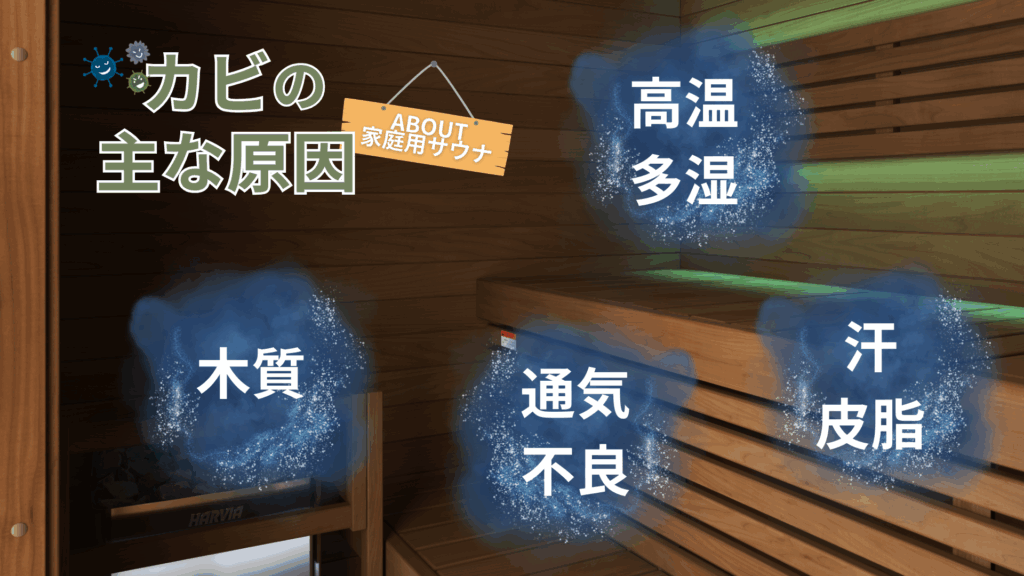

家庭用サウナにカビが発生する主な原因

家庭用サウナでカビが発生するのは偶然ではありません。サウナの環境は、実はカビにとって絶好の生育条件を揃えているのです。カビの発生原因を正しく理解することが、効果的な対策の第一歩となります。

高温多湿環境とカビの関係

サウナの高温多湿の環境は、残念ながらカビの成長にも理想的な条件です。カビは一般的に20〜30℃の温度と60〜80%の湿度環境で最も活発に成長します。サウナ使用中は高温であるため、カビの活動は抑制されます。しかし使用後に冷える過程でサウナ内は湿度が高いまま適温になり、カビが繁殖しやすい状態になります。

特に梅雨時期や夏場は外気の湿度も高くなるため、サウナ室内の湿度もさらに上昇。カビの発生リスクが高まります。この季節には特に注意が必要です。

木材の特性とカビの親和性

サウナには木材が使われますが、木材には湿気を吸収・保持しやすいという側面も。木材の微細な孔や割れ目は、カビの胞子が定着するのに最適な場所となり得ます。

また、木材自体が有機物であることから、カビにとっては栄養源にもなり得ます。特に未処理の木材や保護処理が不十分な木材は、カビに対する抵抗力が弱く、発生リスクが高まります。

通気不良によるカビの発生

サウナは基本的に密閉性の高い空間です。そのため使用後に適切な換気を行わないと、湿気が室内に滞留してしまいます。密閉された高湿度の環境は、カビの胞子が活性化し繁殖する絶好の条件となります。

特に屋内のサウナや、通気口が少ないサウナでは、この問題が顕著に表れます。使用後にドアを閉めたまま放置すると、湿気が逃げ場を失い、室内の湿度が長時間高いままに。これによってカビの発生リスクが高まります。

汗や皮脂がカビの栄養源になる

汗や皮脂は、木材の表面に付着することでカビの栄養源となります。人間の汗には塩分やミネラル、皮脂には脂肪酸やタンパク質など、カビが好む栄養素が豊富に含まれているからです。

これらの有機物が木材に付着したまま湿度の高い環境に置かれると、カビが発生・繁殖するための理想的な条件が整ってしまいます。特にベンチやバックレストなど、肌が直接触れる部分はカビが発生しやすい箇所です。

家庭用サウナのカビによるリスクと問題点

カビが発生したサウナは、健康面でも様々な問題を引き起こす可能性があります。また、サウナ設備自体にも悪影響を及ぼすため、早期の対策が重要です。

健康面へのリスク

サウナ内に発生したカビは、単なる見た目の問題ではなく、健康上のリスクも伴います。カビの胞子が空気中に放出され、呼吸によって体内に取り込まれると、アレルギー反応や呼吸器系の不調を引き起こす可能性があります。

カビの種類によっては、マイコトキシン(カビ毒)を産生するものも。長期間の曝露は深刻な健康問題につながる可能性があります。安全にサウナを楽しむためにも、カビの発生・繁殖は徹底的に防ぐ必要があります。

サウナ設備への影響

カビはサウナの木材を侵食し、長期的には構造的な劣化を引き起こす可能性があります。特に湿気を吸収した木材は、カビの繁殖によって腐食や強度の低下を引き起こすことがあります。

また、カビが発生した木材は、表面の質感や色が変化し、元の美しさが損なわれます。一度深く侵食されたカビは完全に除去することが困難です。最悪の場合は、木材の部分的な交換が必要になることもあります。

さらに、電気系統やヒーターなどにも影響が及ぶと、接触不良や故障の原因に。こうなると修理費用が発生する可能性があります。カビを放置することで、サウナの寿命が短くなり、初期投資の価値が損なわれることにもつながります。

快適性の低下と美観の損失

サウナの魅力は、清潔で心地よい空間でリラックスできることにあります。カビが発生すると、不快な臭いや見た目の悪さによって、リラクゼーション効果が大幅に減少してしまいます。

また、カビ特有の臭いは、サウナの木材に浸透すると取り除くのが非常に困難です。この臭いは、サウナ使用時の高温によってさらに強く感じられることがあり、本来のサウナの香りを損ねます。

| カビによる問題点 | 具体的な影響 | 対策の重要性 |

|---|---|---|

| 健康リスク | アレルギー症状、呼吸器系の問題、頭痛など | 予防と早期除去が必須 |

| 設備への悪影響 | 木材の腐食、強度低下、電気系統の故障 | 定期的な点検とメンテナンス |

| 快適性の低下 | 不快な臭い、見た目の悪化、リラックス効果の減少 | 清潔な環境維持が満足度向上に直結 |

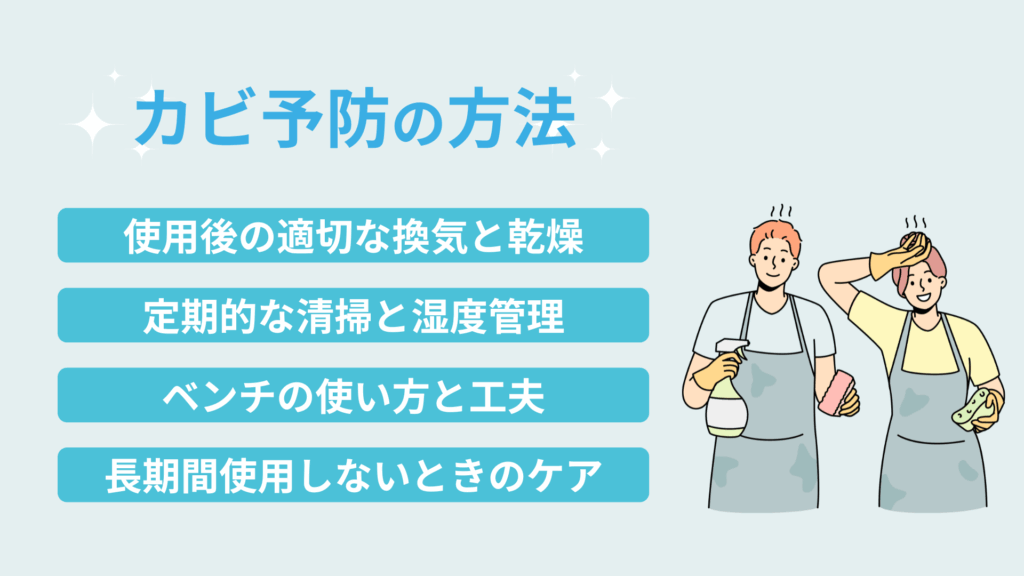

家庭用サウナのカビを予防する効果的な方法

カビは一度発生すると完全に除去するのが困難。なので、予防が最も効果的なアプローチです。日常的なメンテナンスを習慣化することで、カビの発生リスクを大幅に低減できます。

家庭用サウナ使用後の適切な換気と乾燥によるカビ予防

サウナを使用した後は、必ず追加で1時間ほど、サウナヒーターを運転させましょう。これによってサウナ室内を乾燥させることができます。また、乾燥運転の後もドアを開けて室内の湿気を逃がすことが重要です。これにより、カビの繁殖に適した高湿度環境を素早く解消することができます。理想的には、使用後15〜30分程度はドアを開放状態にしておきましょう。

屋内サウナでは、扇風機やサーキュレーターで空気の循環を促進することも効果的です。風を送ることで、木材の隅々まで乾燥を早めることができます。ただし、強制的な急速乾燥は木材の反りや割れの原因になる可能性があります。自然な風の強さを心がけましょう。

夏場や梅雨時期など湿度が高い季節には、換気の時間を通常より長めに取ることをおすすめします。季節に応じた換気時間の調整が、効果的なカビ予防につながります。

定期的な清掃と湿度管理による家庭用サウナのカビ予防

サウナの清掃は使用頻度に応じて計画的に行うことが大切です。毎回の使用後に簡単な清掃を行い、週に1回程度はより丁寧な清掃を実施しましょう。

毎回の簡易清掃では、よく絞った布で木材表面の汗や水滴を拭き取ります。特にベンチやバックレストなど、体が直接触れる部分は念入りに行いましょう。

週に1回の定期清掃では、専用のクリーナーで木材表面を優しく拭き、その後きれいな水で洗剤を拭き取ります。洗剤が残らないよう、しっかりとすすぎましょう。清掃後は十分に乾燥させることを忘れないでください。

カビ予防のための、家庭用サウナのベンチの使い方と工夫

サウナのベンチは最もカビが発生しやすい場所の一つです。使用時には必ずタオルをベンチに敷いて座る習慣をつけましょう。これにより、汗や皮脂が直接木材に付着するのを防ぐことができます。

使用後のタオルはサウナ内に放置せず、すぐに洗濯するか乾燥させましょう。湿ったタオルを放置すると、それ自体がカビの温床になる可能性があります。

可能であれば、取り外し可能なベンチやすのこを採用することも検討してください。定期的に取り外して日光に当てることで、より徹底的な清掃が可能になります。日光には天然の殺菌効果があり、カビの繁殖を抑制する効果があります。

長期間使用しない場合の注意点

旅行や出張などで長期間サウナを使用しない場合は、閉め切ったままにせず、適度な換気ができる状態にしておくことが重要です。完全に閉め切ると湿気が溜まり、カビが発生しやすくなります。

ただし、戸外に設置されているバレルサウナなどの場合は、雨や雪が直接入らないよう、換気口は開けつつもドアはしっかり閉める配慮が必要です。

長期不在前には、サウナ内を徹底的に清掃し、乾燥させておくことも大切です。可能であれば、シリカゲルなどの除湿剤を適量配置しておくと、湿度上昇を抑えることができます。

カビと灰汁(アク)の見分け方と対処法の違い

サウナの木材に発生する黒ずみや変色は、必ずしもすべてがカビではありません。木材特有の「灰汁(アク)」と呼ばれる現象と混同されることがあります。適切な対処のためにも、両者の違いを正確に把握しましょう。

カビと灰汁の特徴と違い

灰汁とは、木材内部の成分(タンニンなど)が表面に染み出す現象です。黒や茶色の変色として現れます。一方、カビは微生物の一種。湿気と栄養があれば繁殖し、様々な色(白、緑、黒など)の斑点や模様を形成します。

灰汁の大きな特徴は、人体に無害なこと。むしろ木材の自然な経年変化として捉えられるます。中には防虫効果があるとされる成分も含まれています。一方、カビは健康リスクを伴う可能性があります。

また、灰汁は比較的均一な変色として現れ、時間の経過とともに少しずつ広がります。対してカビは、斑点状や綿毛状の不規則な模様として現れ、環境条件が合えば数日で急速に広がることがあります。

正しい判断のためのチェックポイント

カビと灰汁を見分けるための簡単なチェックポイントをいくつか紹介します:

1. 臭いを確認する: カビには特有の不快な臭いがあります。特にサウナの温度が上がると強くなります。灰汁には特別な臭いはありません。

2. 触った感触: カビは表面が粉っぽく、ふわふわした質感があることがあります。灰汁は木材の表面と同じ平らな質感です。

3. 広がり方の観察: 数日間で明らかに範囲が広がる場合は、カビの可能性が高いです。灰汁は緩やかに変化します。

4. パターンの確認: 不規則な斑点や特定の場所に集中している場合はカビの可能性が高いです。一方、全体的に均一な変色は灰汁の特徴です。

簡易的なテスト方法として、薄めたエタノールを少量、綿棒に含ませて変色部分を軽く拭いてみる方法があります。カビであれば色が取れることがありますが、灰汁は簡単には取れません。ただし、このテストだけで判断せず、複数の特徴を総合的に判断することが重要です。

| 特徴 | カビ | 灰汁(アク) |

|---|---|---|

| 色と形状 | 白、緑、黒などの斑点や模様、綿毛状 | 均一な黒や茶色の変色 |

| 臭い | カビ特有の不快な臭い | 特になし |

| 健康への影響 | 潜在的な健康リスクあり | 基本的に無害 |

| 広がり方 | 条件が合えば急速に拡大 | ゆっくりと徐々に広がる |

| 触感 | 粉っぽい、ふわふわした感触あり | 木材と同じ平らな質感 |

家庭用サウナにカビが発生した場合の掃除方法

カビが発生してしまった場合でも、適切な方法で対処すれば、サウナを清潔な状態に戻すことが可能です。ただし、木材を傷めないように注意しながら掃除を行うことが重要です。

木材に優しい掃除方法の基本

カビの掃除を始める前に、まずサウナ内の湿度を下げ、換気を十分に行いましょう。これにより、掃除中にカビの胞子が飛散するのを最小限に抑えることができます。掃除の際は、マスクと手袋を着用して、健康を守ることも大切です。

基本的な掃除方法としては、柔らかいブラシや布と中性洗剤を使用するのが最適です。強い洗剤や研磨剤は木材を傷める可能性があるため避けましょう。

具体的な手順は以下の通りです。

1. 中性洗剤を水で薄め、洗浄液を作ります。

2. 柔らかいブラシや布に洗浄液を含ませ、カビが発生している部分を優しくこすります。

3. きれいな水で湿らせた布で洗剤をしっかり拭き取ります。

4. 乾いた布で水分を拭き取り、その後十分に乾燥させます。

市販のカビ取り剤を使用する前に、上記の方法を2〜3回繰り返してみましょう。多くの場合、これだけでかなりの改善が見られます。

安全なカビ取り剤の選び方と使用方法

市販のカビ取り剤を使用する場合は、木材に安全で、サウナ環境での使用に適したものを選ぶことが重要です。一般的な塩素系カビ取り剤は木材を傷める可能性があるため、避けるべきです。

代わりに、以下のような特徴を持つカビ取り剤を探しましょう:

・ 木材用または天然素材の家具に使用可能と明記されているもの

・ 非塩素系または弱酸性タイプ

・ アルコールベースの製品

・ 「自然由来」や「エコフレンドリー」と表示されている製品

カビ取り剤を使用する際は、必ず製品の説明書をよく読み、指示に従いましょう。使用前に目立たない場所でパッチテストを行いましょう。木材の変色や損傷がないことを事前に確認することが大切です。

カビ取り剤を使用した後は、必ず十分に換気し、サウナを完全に乾燥させてから使用してください。残留した化学物質が高温のサウナ環境で蒸発すると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

プロのクリーニングサービスを利用すべき状況

家庭用サウナにおけるカビの問題が広範囲に及ぶ場合は、専門的なクリーニングサービスの利用を検討することが賢明な選択と言えます。特にカビが木材の内部まで浸透している疑いがある場合や、広い範囲でカビが発生している状況、何度掃除をしても繰り返しカビが発生する場合には、プロの手を借りることが効果的です。また、サウナから強いカビ臭が消えない場合や、ご家族の中にアレルギーや呼吸器系の健康問題を抱えている方がいる場合も、専門家による徹底的な清掃が推奨されます。

プロのクリーニングサービスを選ぶ際には、サウナやスパ設備の清掃経験が豊富な業者を選ぶことが重要です。事前に使用される洗剤の種類や清掃方法について詳しく質問し、木材の特性を理解した上で優しく効果的なアプローチを取る業者であることを確認しましょう

家庭用サウナのカビ対策に役立つグッズと用品

カビ対策を効果的に行うために、便利なグッズや用品を活用することで、予防と清掃がより簡単になります。ここでは、家庭用サウナのカビ対策に役立つアイテムをご紹介します。

家庭用サウナのカビ予防に効果的な除湿・換気グッズ

サウナの湿度管理は、カビ予防の鍵となります。以下のようなグッズを活用して、効果的な湿度管理を実現しましょう:

1. 湿度計: サウナ内に設置して湿度レベルを常に把握しておきましょう。適切なタイミングでの換気や除湿対策が可能になります。デジタルタイプは見やすく正確で便利です。

2. 小型除湿機: サウナ専用の小型除湿機を設置するのも◎。使用後の湿度を効率的に下げることができます。ただし、木材を急速に乾燥させすぎないよう、適切な使用が必要です。

3. サーキュレーター: 小型のファンやサーキュレーターによる空気の循環促進。湿気のこもりを防ぎます。特に角や隅の換気を改善するのに効果的です。

4. 自動換気システム: 一定の湿度を検知すると自動的に換気を行うシステム。不在時も適切な湿度管理が可能になります。

5. 調湿木炭: 天然の調湿効果がある木炭を適量配置します。湿度の変動を緩やかにし、カビの発生を抑制できます。

これらのグッズは、定期的なメンテナンスと組み合わせることで、より効果的にカビを予防できます。サウナの使用頻度や設置環境に合わせて、最適な組み合わせを見つけることが大切です。

サウナ専用の清掃道具とメンテナンス用品

サウナの清掃とメンテナンスには、木材の特性を考慮した専用のアイテムを活用しましょう。まず、湿気や汗を効率よく拭き取るためには、柔らかく吸水性に優れたマイクロファイバークロスが最適です。このクロスを使うことで、木材表面を傷つけることなく水分を吸収できます。

また、サウナ内の木材には溝や隙間が存在します。そうした箇所の清掃には柔らかい毛のブラシが役立ちます。

清掃後の木材保護には、サウナ専用の木材用保護オイルの塗布が効果的です。このオイルが木材に浸透することで水分の侵入を防ぎ、結果的にカビの発生リスクを低減することができます。

これらのメンテナンスアイテムを適切に組み合わせて使用することで、サウナの木材を長期間美しく保ちながら、カビの発生を効果的に予防することが可能になります。

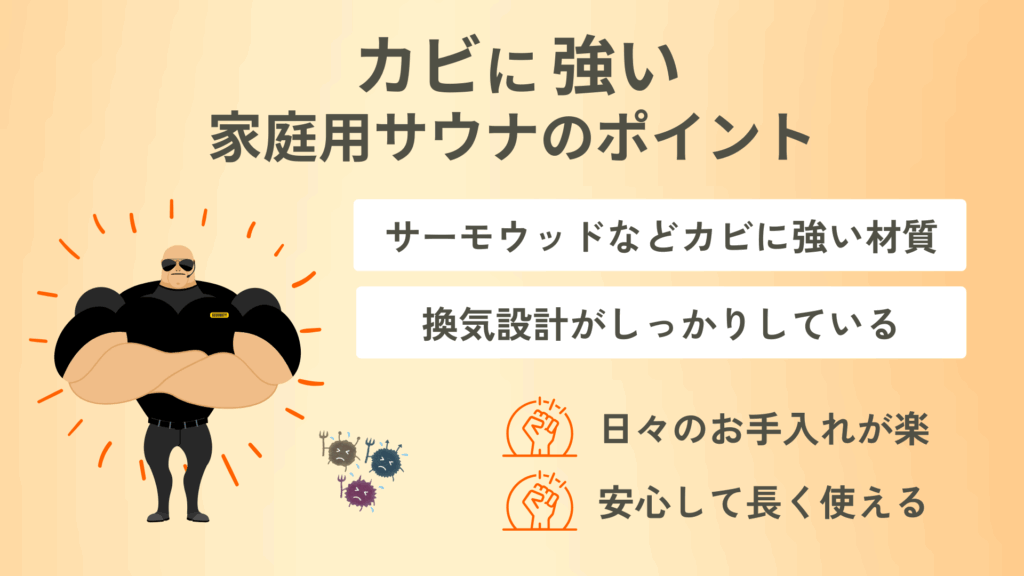

カビに強い家庭用サウナの選び方

新しくサウナを導入する予定の方や、買い替えを検討している方にとって、カビに強いサウナを選ぶことは非常に重要です。初期の選択が、その後のメンテナンスの手間や頻度に大きく影響します。

カビに強い家庭用サウナの木材と素材の特徴

サウナに使用される木材の中でも、カビへの抵抗力や耐久性に違いがあります。カビに強いサウナを選ぶ際には、以下のような木材や素材の特徴に注目しましょう:

- 熱処理木材(サーモウッド): サーモウッドは高温で特殊処理された木材です。湿気による変形が少なく、カビへの抵抗力が向上しています。また、熱伝導率も低くなっている為、ベンチ等が熱くなりにくく快適です。サーモアスペンなどが代表的です。

- アスペン: フィンランドでは伝統的にサウナに使用される木材です。湿気による変形が少なく、比較的カビへの抵抗力があります。熱を持ちにくいため、低温でも快適です。

- 杉(スギ): 日本の伝統的なサウナ材で、天然の防カビ・防虫成分を含んでいます。適切に乾燥処理されたものであれば、カビへの抵抗力が比較的高いです。

- ヒノキ: 抗菌性に優れ、耐湿性も高いことから、カビが発生しにくい木材として知られています。香りも良く、高品質なサウナに多く使用されています。

- シダー(杉桧): 天然の防腐成分を含み、カビや腐食に強い特性を持っています。独特の香りも魅力ですが、強い香りが苦手な方もいるので注意が必要です。

木材の処理方法にも注目しましょう

木材の処理方法も重要なポイントです。適切な材質のサウナを選ぶことで、カビのリスクを大幅に低減できます。購入時には、木材の種類だけでなく、処理方法についても確認することをおすすめします。

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)シリーズは、カビへの抵抗力が強いアスペンを更に熱処理したサーモアスペンを使用しています。

また、造作のサウナルームを作られる方には、サウナ専用木材をお勧めします。高温多湿環境でも快適に使える機能性を備えており、日々のお手入れも楽になりますよ。

THERMORYサーモリー | サーモ処理木材とサウナ用建材の世界最大のメーカー

換気システムを重視した設計

カビ対策において、換気システムの良し悪しは非常に重要な要素です。効果的な換気システムを備えたサウナを選びましょう。湿気の滞留を防ぎ、カビの発生リスクを大幅に低減できます。

1. 自然換気システム: 温度差による空気の流れを利用した換気システム。換気口が適切に配置されているか確認しましょう。特に天井付近と床付近の両方に換気口があると、効率的な空気循環が期待できます。

2. 強制換気システム: ファンを使った強制換気システムです。これが搭載されているモデルは、より確実な湿度管理が可能です。特に使用後の湿気を素早く排出する機能があると便利です。

3. 湿度センサー連動型: 湿度を感知して自動的に換気を行うシステムです。不在時のカビ対策に非常に効果的です。特に頻繁に家を空けることがある方には重宝するでしょう。

4. すのこ床構造: 床の構造がすのこ状になっているもの。すのこがあると、下部からの空気の流れが生まれます。これにより、床面の湿気滞留を防ぐことができます。特に床は水分が溜まりやすい場所なので、この設計は重要です。

5. 取り外し可能なパーツ: ベンチやすのこなどが簡単に取り外せる設計のもの。清掃や乾燥が容易になり、カビ対策に大いに役立ちます。

購入前には、ショールームで実物を確認し、換気システムについて相談するのがおすすめです。また、既存のユーザーからの口コミや評価も参考になるでしょう。

まとめ:家庭用サウナのカビを防いで清潔に保つための習慣づくり

家庭用サウナのカビ対策は、日常的な習慣として継続することが大切です。ここでは、これまでに解説したポイントを踏まえて、サウナを清潔に保つための習慣づくりについてまとめます。

家庭用サウナを、カビの心配なく長く愛用するためにも、対策を実践してみてください。

カビに強いサウナルームやサウナ用建材

家庭用サウナをカビから守るには日々のお手入れが大切。でもカビにくい素材のサウナルームや建材を選ぶのも重要です。

サーモアスペンを使用した家庭用サウナルーム

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。

また、サウナの本場フィンランド産なので換気もしっかりと設計されています。

材質はサーモアスペン。もともと比較的カビへの耐性が高い性質を持つアスペン材を、サーモ処理(熱処理加工)によって更に強くしています。カビへの耐性の他、寸法安定性や耐久性にも優れています。また、節のない美しい外観がサウナタイムをクラスアップしてくれます。

1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

サウナの為に作られたサウナ用建材 サーモリー サーモウッド

一からこだわった造作のサウナを考えている方には、サウナ用建材がおすすめです。エストニアのサーモリー(Thermory)社は、サーモ加工木材とサウナ用建材の世界最大のメーカー。高温多湿な環境でも安定した品質を維持できるサーモウッドを世界中に供給しています。サーモ加工は熱と蒸気のみで行われ、化学薬品を一切使用しません。そのため、使用中も廃棄の際も有害物質が発生せず、安心です。

本記事では、多彩なタイプの特徴や効果を分かりやすく解説しています。初心者の方でも目的に合ったサウナを選べるよう、実用的なポイントをぎゅっとまとめました。自分にお勧めのサウナの種類が知りたい方は是非ご覧ください。

サウナにはどんな種類がある?

サウナといえば「熱い空間で汗をかく場所」。そんなイメージを持つ方が多いかもしれません。実は温度帯や湿度、塩やアロマを取り入れたものなど、その種類は意外にも豊富です。サウナの種類を一覧にまとめました。

| サウナの種類 | 特徴 | 効果 |

|---|---|---|

| ドライサウナ | ・高温(80〜100℃)で低湿度(5〜10%) ・短時間で大量発汗が可能 | ・短時間でも爽快感を得られる ・ストレス解消や疲労回復をサポート |

| フィンランド式サウナ(ロウリュサウナ) | ・中温(60〜80℃)で中湿度(15〜30%) ・サウナストーンに水をかけるロウリュと香りが魅力 | ・瞬間的に発汗を促し、爽快感がアップ ・アロマを加えればリラクゼーション効果が高まる |

| スチームサウナ | ・低温(40〜60℃) ・高湿度(80〜100%) ・呼吸しやすく肌や髪にやさしい | ・保湿効果が高く、のどや鼻の乾燥を防ぎ、リラックスしやすい ・初心者や高温が苦手な方でも入りやすい |

| ミストサウナ | ・スチームサウナに似た低温・高湿度 ・細かな霧状の蒸気を使い、肌や呼吸器への負担が少ない | ・やわらかい蒸気でリラックス度が高い ・初心者や高温が苦手な方でも入りやすい |

| 塩サウナ | ・スチーム・ミスト環境で塩を塗り角質ケアを行う ・マッサージ効果で血行促進 | ・角質除去で肌をすべすべに整えやすい ・エステ感覚でリラックスできる |

| 薬草サウナ | ・ハーブや薬草を焚きしめる、または薬草パックを使う | ・ハーブの香りで自律神経を整えやすい ・リラックスや安眠効果が期待できる |

| スモークサウナ | ・フィンランド伝統の薪をいぶすサウナ ・室内が煙で満たされ、香ばしい風味を味わえる | ・自然を感じる独特のリラックス感 ・薪の香りに包まれて体を温められる |

| アイスサウナ | ・氷や冷気を利用した低温空間 ・クールダウンを目的とする逆転の発想サウナ | ・冷熱の温度差で血行を高め、リラクゼーション効果を上げる ・温冷交代浴で体調管理をサポート |

サウナの種類①ドライサウナ

ドライサウナは80〜100℃の高温帯で湿度が低いのが特徴です。汗をかきやすい環境なうえに短時間でもリフレッシュできます。そのため、忙しい方やとにかくしっかり汗をかきたい方に向いてる種類のサウナです。

ただし、湿度が低いぶん息苦しさを感じやすい場合もあります。そのため、高温環境が苦手な方には少しハードルが高いかもしれません。第二次サウナブームで一気に普及したタイプのサウナです。スーパー銭湯や銭湯に多く設置されているので、手軽にサウナ習慣を始めたい方によく選ばれています。

サウナの種類②フィンランド式サウナ(ロウリュサウナ)

ロウリュサウナとも呼ばれるのは、フィンランド式サウナ。60~90℃の中温度帯です(施設によっては100℃以上のところもあります)。高温のサウナストーンに水をかけることで蒸気を発生させ、発汗を促進させます。アロマオイルを混ぜた水を使うと、爽快感と同時にリラックス効果も。

ドライサウナよりも温度が低く湿度が高いので、この種類のサウナは初心者の方にもおすすめです。また、息苦しくなく、リラックスしながらサウナ浴ができます。「ととのう」というワード共に、現在人気のタイプです。

ただし、瞬間的に湿度や体感温度がぐっと上がるので、熱さが苦手な方には刺激が強いかもしれません。

フィンランド式サウナは、サウナ愛好家の間では欠かせない存在となっています。フィンランド式サウナについては下記記事で詳しく紹介しています。

サウナの種類③スチームサウナ

スチームサウナは40〜60℃ほどの比較的低い温度で、湿度が高いのが特徴です。蒸気が室内を満たしているため、のどや鼻が乾きにくく呼吸がしやすいのがメリット。肌や髪が潤いやすいことから美容面を重視する人にはこの種類のサウナがおすすめです。

一方で温度がやや低めなので、ドライサウナほどの発汗量は感じられません。ゆったり長く入って体を温めたい方や、ゆるめの温度帯でリラックスしたい方に向いています。

サウナの種類④ミストサウナ

ミストサウナはスチームサウナに似た温度と湿度です。さらに細かな霧状の蒸気を使うところが多い点で異なります。肌や呼吸器への負担が少なく、独特のやわらかい感覚を楽しめます。ゆったりとリラックスしながらサウナで体を温めたい方にはこの種類が向いています。

ただし、短時間でがっつり汗をかきたい人には物足りないと感じるケースもあります。サウナ初心者や高温が苦手な方におすすめです。

サウナの種類⑤塩サウナ

塩サウナは、スチームサウナやミストサウナの中で塩を使って肌をマッサージするタイプです。塩が角質ケアや血行促進につながります。美肌を目指す方にとってはエステ感覚で楽しめる種類のサウナといえます。

ただし、塩をこすりすぎると肌を傷める恐れも。自分の肌に合った使い方を意識することが大切です。

美容目的でサウナを取り入れたい方には魅力的ですが、施設数が少ないタイプです。体験したい場合は事前にどの施設にあるのかをチェックしておくことが重要です。

サウナの種類⑥薬草サウナ

薬草サウナは、サウナ室内にハーブや薬草を焚いたり、専用の薬草パックを入れて蒸気を発生させたりするスタイルです。薬草独特の香りと成分がリラックスやストレス解消を促します。アロマセラピーを受けているような感覚で楽しめるところが魅力です。

サウナ自体の温度や湿度は施設によってさまざま。いずれも、ハーブの香りが苦手でなければ心地よい時間を過ごせるはずです。疲労回復や安眠効果を期待したい方にとっては、ぜひ試してみたい種類のサウナでしょう。

サウナの種類⑦スモークサウナ

スモークサウナは、フィンランドの伝統的なサウナスタイルのひとつです。ストーブで長時間薪をいぶし、煙を充満させた室内で入ります。他のサウナとは異なる独特な香ばしさが特徴です。

日本ではあまり普及していない種類のサウナですが、アウトドア施設やサウナイベントで体験できることもあります。高温に加えて木や薪の煙が漂う独特の空気感が楽しめるので、自然やキャンプが好きな方には非常に魅力的です。ただし煙のにおいが気になる方には向かない面もあります。

サウナの種類⑧アイスサウナ

アイスサウナは逆転の発想で、氷や低温の環境を作り出した空間でクールダウンを楽しむサウナです。とても冷えた室内で体を冷やすことで血行が活性化。その後再び温かいサウナに戻るとより深いリラックス状態が得られると言われています。

こちらも日本ではあまり見かけませんが、海外の高級スパや一部のホテルで導入されています。温度差を活かしたサウナ体験を味わいたい方に人気です。 普通のサウナとは少し違ったものを楽しみたいサウナ上級者には面白いサウナです。

目的別サウナの種類の選び方

サウナとひと口にいっても、その楽しみ方や効果は人によって様々です。ここでは、代表的な目的別におすすめのサウナの種類を整理してみました。

サウナの効果については下記記事で詳しくまとめていますので、ご覧ください。

疲労回復・ストレス解消に適したサウナの種類

一日仕事を頑張ったあとや精神的に張りつめた状態から解放されたいとき。そんなときは、しっかり汗をかきながら自律神経を整えてくれるサウナがおすすめです。

例えば高温低湿のドライサウナ。短時間でも大量の汗をかきやすく、疲れを吹き飛ばすような爽快感を得やすいです。

もっとリラックス感を得たい場合は、フィンランド式サウナ。サウナストーンにアロマ水をかけて発生する蒸気にはリラックス効果が。熱い空気のなかでも心地よい香りに包まれると、心も体もほぐれていく感覚が味わえます。さらに、ロウリュで発汗作用が促進されます。発汗による血行促進によって、疲労回復やストレス解消など様々な効果を得られます。ストレスが多い方や睡眠不足ぎみの方にとって大いに役立つはずです。

短時間で一気にストレスを解消したい場合はドライサウナを、じっくりと疲れをほぐしたい場合はフィンランド式サウナを試してみてください。

美容・ダイエットに適したサウナの種類

美肌やダイエットを目的にサウナを活用するなら、スチームサウナや塩サウナ。

スチームサウナは比較的低温ながら、高い湿度によって肌や髪をしっとり保ちやすいのが特徴です。熱さで息苦しくなることも少ないです。肌荒れしやすい方や、高温が苦手な方にも嬉しいポイントですね。

一方、塩サウナは肌の角質ケアをしながら発汗を促すことができます。このため、美肌を目指す方にも適しています。塩を使ったマッサージで血行を良くしながら汗をかけば、エステ感覚でデトックスできるはずです。

とはいえ、サウナ自体にはダイエット効果はありません。美容やダイエットのためには適度な運動や食事管理も大切です。ここにサウナの温熱効果を上手に取り入れることで、内側からのケアがよりスムーズになるでしょう。

サウナ初心者・高温が苦手な方に適したサウナの種類

サウナが初めてという方や、いきなり高温のサウナに入るのが不安な方には、ミストサウナやスチームサウナがおすすめです。

どちらも、息苦しさを感じにくい種類のサウナです。また、肌や髪にもやさしい環境が整っています。「サウナは熱すぎて体力的に負担が大きいのでは」と心配な方にも最適。ミストサウナやスチームサウナであればゆっくり入ることが可能です。初心者の段階では、一度に長時間入らずに汗をかくリズムをつかむのがコツ。無理なく快適に楽しむために自分に合った温度帯を探してみてください。

慣れてきたら、ドライサウナやフィンランド式サウナにも挑戦して、自分が心地よいと感じるスタイルを見つけるのも楽しいですよ。

様々な形のサウナと特徴

サウナの種類には、形や設置場所に応じた多様なスタイルがあります。大きな施設に設置されるものから、キャンプ場などアウトドアで楽しめるもの、家庭向けの小型タイプまで、現代のサウナは選択肢がとても豊富です。ここではユニークな形のサウナをいくつかご紹介していきます。

バレルサウナ

バレルサウナは、その名の通りワインやウイスキーの樽のような形状が特徴です。かわいらしい、丸みを帯びた外観。庭先などに設置しておけば、ちょっとしたリゾート気分を味わえるのが魅力でしょう。

樽状の構造はサウナ内の空気が効率的に循環しやすく、熱ムラが少なくなるともいわれています。木の香りも存分に感じられます。五感をフルに使って癒やされたい方にぴったりかもしれません。

テントサウナ

アウトドアでサウナを楽しみたいなら、テントサウナ。専用のテントとストーブを持ち込めば、自然のなかで手軽にサウナ体験ができます。テント内で十分に温まったあと、すぐ外の川や湖に飛び込んでクールダウンするのは、自然との一体感を存分に味わえる贅沢な時間です。

設営は少しコツがいりますが、「自分でサウナを作っている」という楽しさも。アクティブにサウナを楽しみたい人には打ってつけでしょう。

ホームサウナ(家庭用サウナルーム)

自宅でもサウナを楽しみたいという方には、家庭用サウナルームが注目されています。家庭用にコンパクト設計されたタイプなら、リフォームや新築時にバスルームに組み込むことも容易。また、既存物件の空きスペースに設置することも可能です。

時間や利用者を気にせず、好きなタイミングで汗を流せるのが大きな魅力。家族や友人と一緒に入ってコミュニケーションの時間にすることも。いつでもリラックスできる“自分専用の癒やし空間”を手に入れることができます。

サウナの種類で探せる検索サイト

自分に合ったサウナの種類に狙いを定めたら、サウナの種類で施設を探せるサイトを活用してみましょう。自宅や職場の近く、旅先で探して色々なサウナを楽しんでみてください。ここでは代表的なサイトをご紹介します。

日本最大のサウナ検索サイト:サウナイキタイ

サウナイキタイは全国9630件のサウナ施設を掲載中。エリアやサウナの種類での絞り込みには勿論対応。他にもサウナや水風呂の温度など、マニアックな条件でも検索ができます。アプリ版有り。

サ活登録やサウナイキタイ登録など独自の機能が満載で、サ活がもっと楽しくなります。

2025年3月7日から、ハルビアが連携を開始!ハルビア製サウナヒーター導入施設を絞込検索できるようになりました!

サウナがみぢかになるサウナ専門口コミメディアサイト:SAUNA TIME

SAUNA TIMEには全国4673件のサウナ施設が掲載されています。エリアや駅名のほか、サウナの種類や温度、休憩スペースのタイプ等から検索できます。WEBのみ。口コミも載っているので参考になりますね。

ロウリュのできるフィンランド式サウナを探すなら:ハルビアエクスペリエンスマップ

HARVIA JAPANは、公式サイトにて、スペシャルマップ「HARVIA EXPERIENCE MAP “Hyvä Löyly!”(ヒュバ・ロウリュ)」を公開中。

ハルビア製のヒーター(ストーブ)は、全てロウリュ対応。つまり、ハルビア製品を採用している施設をマップにすれば、ロウリュができるサウナを効率よく探せるはず。そしてロウリュサウナの心地よさをたくさんの人に知ってもらえるはず。そんな思いから作られたのがこのマップです。 サ活やサ旅、はじめてのフィンランド式サウナ体験の際に、是非ご活用ください。

グーグルマップを利用しているので、施設の公式サイトにすぐアクセスすることができ、設備やアメニティの確認も簡単です。

フィンランド式サウナを自宅で楽しみたいなら、ハルビアのソポシリーズがおすすめ

サウナブームの中心、フィンランド式サウナ。フィンランド生まれのハルビアのヒーターは全てロウリュ対応です。

「家でロウリュサウナを楽しめたらいいのに…」ロウリュサウナの気持ちよさに目覚めた方なら一度は考えたことがあるのでは?そんなニーズに応えて、家庭用サウナルームが販売されています。実は意外とリーズナブルに、簡単に実現できるってご存じでしたか?ロウリュができて高品質かつリーズナブルなおすすめサウナルームをご紹介します。

フィンランドの世界No.1ブランドが日本のために特別開発した「ソポ」

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。

SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

1m四方あれば設置可能!オールインクルーシブで税込160万円台~

一番小さな1人用のソポ0909は、税込1,601,600円。ロウリュのできるサウナヒーター、サウナストーン、ヒーターガード、遮熱板に加え、ロウリュ用のバケット&ラドル、温湿度計と砂時計もついてくるので、設置が終わったその日からサ活を満喫できます。

ソポには高級材であるサーモアスペンを使用。上質な仕上がりなのでインテリアを損ないません。また、日々の簡単なお手入れだけで長くご愛用いただけます。LED照明は調光だけでなく、色の変更も可能で、気分に合わせて演出を変えられます。

安心の<PS>E適合品

運転中、サウナヒーターは非常に高温になるため、火災のリスクをはらんでいます。購入の際は、日本の法規制に準拠した安全な製品を選びましょう。

一部の電気用品には電気用品安全法の規制が課されています。サウナ機器では、一般的に家庭用とされる10kW以下のヒーター及びルームが対象。PSEの中でもより厳しい菱形PSE(<PS>E)に適合することが義務付けられてます。 万が一火災事故などがあり、その原因が法令違反品にある場合は、保険適用にも問題が生じるケースもあります。

ハルビアジャパンが輸入販売している10kW以下のサウナヒーター全機種及び、家庭用サウナルーム「ソポ」シリーズは<PS>Eに適合しています。

購入~メンテナンスまで、ハルビアサウナディーラーがトータルサポート

購入相談から販売、施工、メンテナンス、アフターサポートまで、ハルビアサウナディーラーが責任もって担当するので安心して導入いただけます。家庭用利用で2年間の長期保証が適用される為、もしもの時も安心です。

また、全国に、体感型ショールーム「ハルビアサウナショールーム」を開設しています。ソポ等のサウナルームを実際に体験いただけますので是非お出かけください。

index.php