サウナブームが続く中、「自宅にサウナがあったら…」と夢見る方も多いのではないでしょうか。忙しい日常の中で、施設に足を運ぶ時間がないけれど、「ととのい」たい。そんな願いを叶えてくれるのが自宅サウナです。

この記事では、自宅サウナの種類や特徴から、メリット・デメリット、選び方のポイント、導入方法まで徹底的に解説します。これから自宅サウナの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

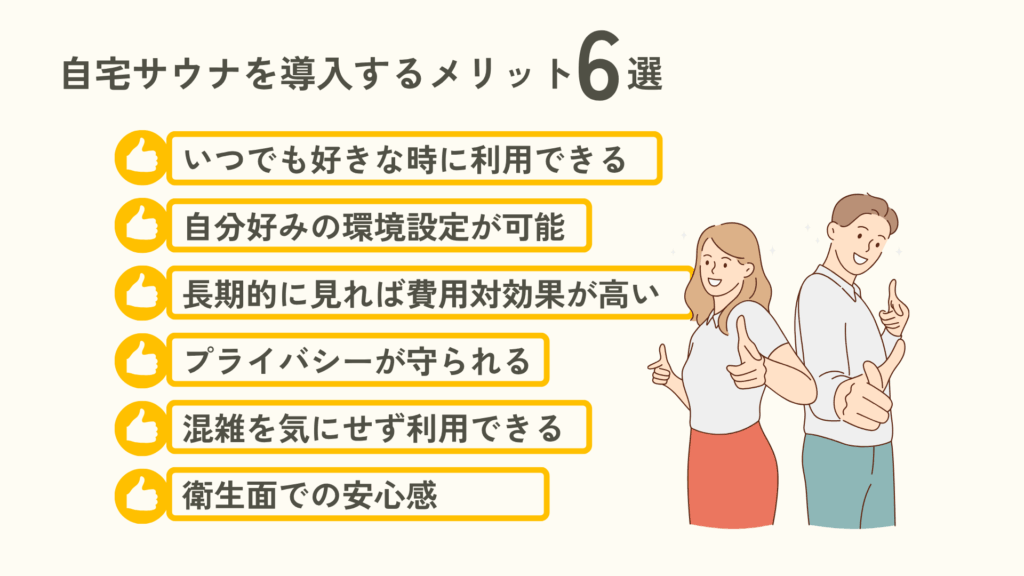

自宅にサウナを導入するメリット6選

自宅にサウナを導入することには、多くのメリットがあります。主なメリットを6つ紹介しましょう。

1. いつでも好きな時に利用できる

自宅サウナの最大のメリットは、24時間いつでも好きな時に利用できることです。朝の目覚めに、仕事の合間に、夜の就寝前に…と、自分のライフスタイルに合わせて自由に使えます。特に、営業時間や混雑状況を気にする必要がないのは大きな魅力です。持ち物を用意したり外出の準備をする必要もありません。また、小さなお子様がいる家庭でのサ活のハードルも大きく下がります。

2. 自分好みの環境設定が可能

温度や湿度、明るさまで、自分の好みや体調に合わせて自由に調整できる。これも自宅サウナの強みです。公共施設では他の利用者との兼ね合いもあり、必ずしも理想的な環境で楽しめるとは限りません。自宅なら音楽を流したり、お気に入りの香りを楽しんだりと、カスタマイズの幅が広がります。

3. 長期的に見れば費用対効果が高い

初期費用はかかるものの、長い目で見れば公共施設に通い続けるよりも経済的です。一般的なサウナ施設の利用料は1回あたり1,000円前後。週に2回利用するとして年間約10万円。毎日利用するなら年間36万円以上かかる計算になります。対して、自宅サウナなら、導入後は電気代などのランニングコストだけで済みます。利用回数が多い人の場合、数年で元がとれることも。

4. プライバシーが守られる

自宅サウナなら、完全なプライバシーの中でリラックスできます。公共施設では他の利用者との共有空間になるため、どうしても人の目が気になります。特に人混みが苦手な方や、他人に身体を見せたくない方は足が遠のきがちですよね。自宅というプライベートな空間でサウナを楽しめるのは誰にとっても大きな魅力となるでしょう。

5. 混雑を気にせず利用できる

週末や夜のピーク時に公共サウナを利用すると、座る場所がなかったり、水風呂に入れなかったりすることもあります。自宅サウナなら混雑の心配はなく、いつでも快適に利用できます。「ととのい」のために重要な適切なタイミングでの温冷交代浴も、スムーズに行えるのが魅力です。入浴前後の身支度もゆっくりできて快適です。

6. 衛生面での安心感

特に感染症が気になる昨今。他者と共有する公共施設よりも、自宅の方が衛生面で安心感があります。自分で清掃・管理するため、いつでも清潔な状態でサウナを楽しむことができます。肌が敏感な方や衛生面に不安を感じる方にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

自宅にサウナを入れるデメリットと対策法

自宅サウナには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは主なデメリットと、それを克服するための対策法を紹介します。

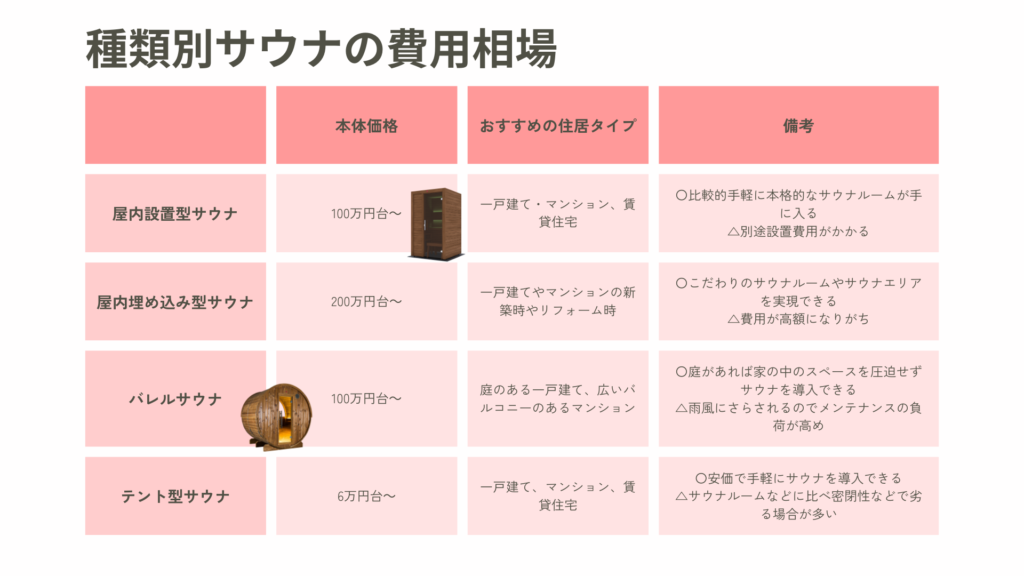

1. 初期費用の負担

自宅サウナの導入には、タイプにもよりますが一定の初期投資が必要です。簡易的なものでも数万円、本格的な屋内埋め込みタイプなら数百万円かかることもあります。

まずは予算に合った種類を選ぶことが大切です。テントサウナや簡易サウナであれば比較的手頃な価格で始められます。

また、長期的な視点で考えれば、サウナ施設へ通い続けるよりもコストは低くなる場合が多いです。

2. 設置スペースの確保

日本の住宅事情では、サウナ専用のスペースを確保するのが難しい場合があります。特にマンションや賃貸住宅では制約が多いでしょう。

住環境に合った種類を選ぶことがポイントになります。スペースに限りがある場合、折りたためるテントサウナや、コンパクトなインドアサウナルームが適しています。また、浴室内で簡易的にサウナ環境を作る方法もあります。

3. 電気代などのランニングコスト

特に電気式のサウナヒーターを使用する場合、電気代がかさむことがあります。

ただし、効率的な使用を心がけることで緩和することができます。例えば、連続して複数人で使用する、使用頻度が高い時間帯に合わせて事前に温度を調整しておくなどの工夫ができます。また、省エネタイプのサウナヒーターを選ぶことも一つの方法です。

| サウナの種類 | 1時間あたりの電気代目安 | 月に12回(各1時間)使用した場合 |

|---|---|---|

| 電気式フィンランド式サウナ | 80円~150円 | 960円~1,800円 |

| 遠赤外線サウナ | 50円~100円 | 600円~1,200円 |

※電力会社や契約内容、季節によって変動します。

4. メンテナンスの手間

サウナ室は高温多湿な環境のため、カビや細菌が発生する可能性があります。そのため、定期的な清掃・メンテナンスが必要です。また、日々のお手入れを怠ると劣化が早く進みます。長く使うためにもメンテナンスはしっかりと行いましょう。

5. 住宅の種類によっては設置できない

マンションでは管理規約により設置が制限される場合や、賃貸物件では大規模な改修が難しいなどの制約があります。

事前に管理組合や大家さんに確認することが重要です。設置できない場合、テントサウナや簡易サウナなど、建物に負担をかけない方法を検討しましょう。また、電気式のサウナを使う場合は、コンセントの容量や電気配線の問題もチェックしておく必要があります。

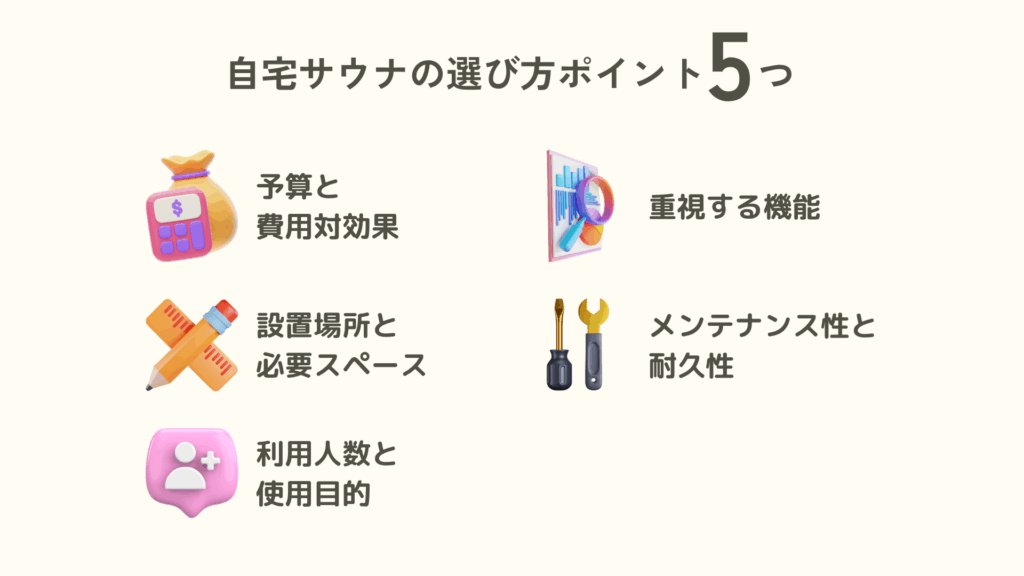

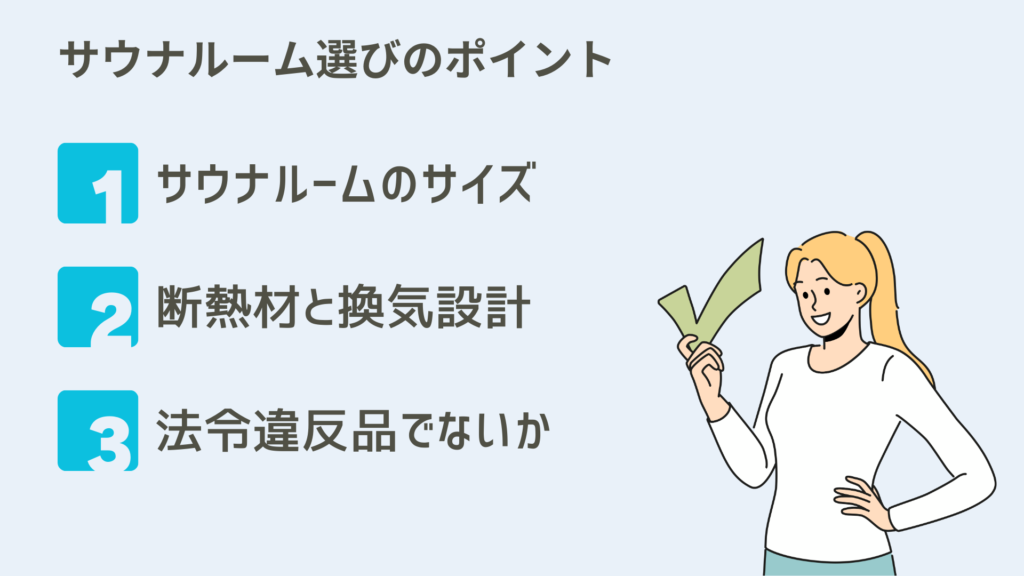

自宅にサウナを導入するときの選び方ポイント5つ

自宅サウナを選ぶ際には、以下の5つのポイントを考慮すると、後悔のない選択ができます。

1. 予算と費用対効果

まずは導入可能な予算を明確にしましょう。初期費用だけでなく、ランニングコストも含めた総合的な費用を考える必要があります。また、どれくらいの頻度で使用するかも重要なポイントです。週に数回以上使用するなら、多少高くても品質の良いものを選ぶ方が長期的には満足度が高くなります。

| サウナタイプ | 初期費用 | 月間ランニングコスト |

|---|---|---|

| テントサウナ | 2万円~20万円 | 1千円~3千円 |

| インドアサウナルーム | 40万円~ | 1千円~2千円 |

| バレルサウナ | 100万円~ | 2千円~4千円 |

| 屋内埋め込み型サウナ | 100万円~ | 2千円~5千円 |

| 簡易サウナ | 2千円~5万円 | 数百円(水道・光熱費) |

2. 設置場所と必要スペース

住環境に合ったサウナを選ぶことが重要です。マンションや賃貸住宅では、管理規約や契約内容を確認し、許可が必要な場合は事前に取得しておきましょう。また、設置場所の広さや重量制限、電源の有無なども確認が必要です。

戸建て住宅の場合、庭やベランダなど屋外設置の選択肢も広がります。ただし、近隣への配慮を忘れないようにしましょう。加えて、熱気や煙、騒音などが問題にならないか事前に検討することも大切です。

3. 利用人数と使用目的

一人で使うことが多いのか、家族や友人と一緒に楽しむのかによって、適切なサイズや種類が変わってきます。一人用なら小型のインドアサウナルームでも十分です。一方、複数人で使うならバレルサウナや屋内埋め込み型サウナの方が適しています。

また、サウナの使用目的も考慮しましょう。本格的な発汗や「ととのい」体験を求めるなら、フィンランド式サウナが向いています。

4. 重視する機能

サウナに求める機能によっても、選ぶべき種類が変わります。例えば、ロウリュ(水をかけて蒸気を発生させる行為)を楽しみたい場合は、それに対応したストーブを選ぶ必要があります。また、細かい温度調節、スマホアプリとの連携機能など、便利な機能も増えてきています。

音楽を聴きながら入りたい場合はスピーカー内蔵型、照明やLEDで雰囲気を楽しみたい場合はそれらの機能を備えたモデルを選ぶとよいでしょう。

5. メンテナンス性と耐久性

長く快適に使うためには、メンテナンスのしやすさと耐久性、保証内容も重要な選択ポイントです。メーカーサポートや清掃のしやすさを確認しましょう。また、木材の種類によっても耐久性が異なります。一般的に使用されるのは、ヒノキやアスペン、レッドシダーなど。サーモ加工など熱に強い加工のされたものは無加工のものより耐久性が高く、メンテナンスも容易です。

また、故障やヒーターの部品交換の際の販売元のサポートも事前に確認しましょう。メーカーの保証内容やアフターサービスが手厚いところを選ぶと良いでしょう。

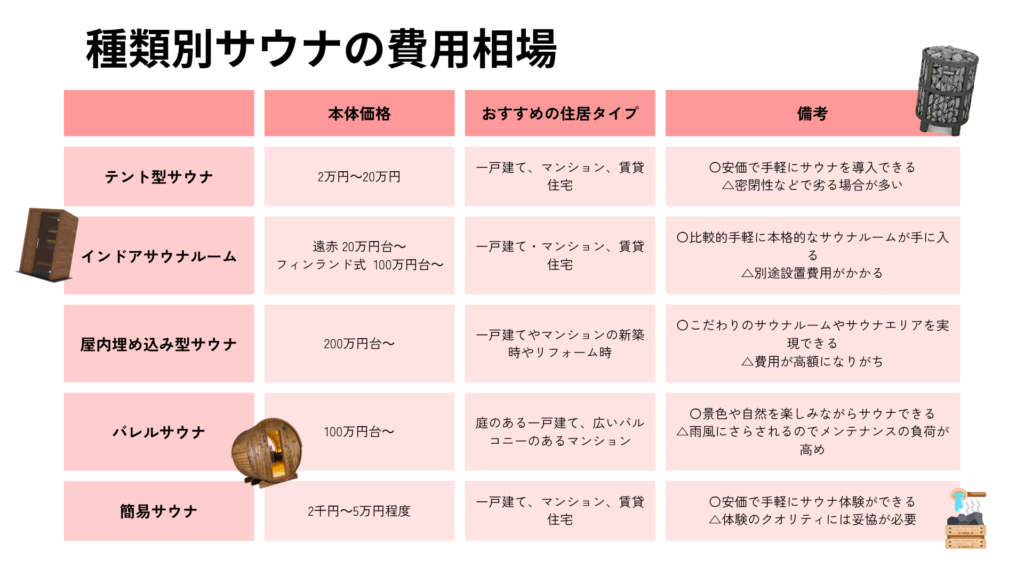

自宅に導入できるサウナの種類と特徴

自宅サウナには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。予算や設置場所、希望する機能などに合わせて、最適なものを選びましょう。

テントサウナ(価格帯:2万円~20万円)

テントサウナは、その名の通りテント状の簡易サウナです。折りたたみ式で持ち運びが可能なため、設置場所を選ばず、使わないときは収納できるのが大きな特徴です。

メリット:

- 比較的安価で導入できる

- 設置・撤去が簡単で場所を取らない

- 屋外で使用すれば湿気や熱気を気にしなくて良い

- ロウリュ(水をかけて蒸気を発生させる行為)も対応可能なモデルがある

デメリット:

- 保温性・断熱性に劣る場合がある

- 風雨の影響を受けやすい

- 高温になりにくい場合がある

- 耐久性は他のタイプより劣る

テントサウナはストーブの種類によって薪式と電気式に分かれます。薪式は本格的な熱波とロウリュを楽しめますが、火の管理や薪の準備に手間がかかります。電気式は手軽に使える反面、本格的な高温を得るには向かないケースもあります。

ベランダや庭などの屋外に設置するのが一般的ですが、室内に設置する場合は湿気対策が必要です。また、火災の危険性も考慮して、安全な設置方法を確認することが重要です。

インドアサウナルーム(価格帯:20万円台~)

インドアサウナルームは、室内に設置する箱型のコンパクトなサウナです。脱衣所やリビングなど、室内のスペースに置くことができ、雨風を気にせず使用できます。一人用のサイズから用意されており、狭いスペースでも設置可能です。遠赤外線式ヒーターとフィンランド式サウナヒーターの二種類が一般的です。

メリット:

- 室内に設置できるため、天候に左右されない

- コンパクトで設置場所の選択肢が多い

- 温度調節が比較的容易

- 賃貸物件でも導入できる

デメリット:

- 大人数での利用が難しい

- 本体価格のほかに設置費用がかかる

- 電気工事が必要な場合がある

- 集合住宅では設置できない場合がある

インドアサウナルームには遠赤外線タイプとフィンランド式サウナの2種類があります。遠赤外線タイプは一般的に温度が50~60℃程度と低めですが、じんわりと体を温めるのに適しています。フィンランド式サウナはより高温(80℃以上)になり、ロウリュも可能。本格的なサウナ体験ができます。

設置場所には防水加工された床が必要です。洗面エリアで良く使われる塩化ビニールやタイル敷が良いでしょう。排水機構は必要ありません。ただし、湿気対策や換気には十分注意が必要です。

バレルサウナ(価格帯:100万円~)

バレルサウナは、樽(バレル)のような円筒形をしたサウナで、主に屋外に設置します。見た目にも美しく、庭やベランダのアクセントになる本格的なサウナです。

メリット:

- 本格的なサウナ体験が可能

- 円筒形のため熱効率が良い

- 2~4人程度で一緒に楽しめる

- 見た目がおしゃれで庭の景観を向上させる

- ロウリュを楽しめるモデルが多い

デメリット:

- 初期費用が高額

- 設置には広めのスペースが必要

- 重量があるため設置場所の選定に制限がある

- 定期的なメンテナンスが必要

バレルサウナのヒーターは薪式と電気式があります。薪式は本格的なサウナ体験ができる一方、薪の調達や火の管理に手間がかかります。また、排煙について周囲への配慮が必要で、地域によっては設置できません。電気式は使いやすく温度管理も容易ですが、専用の電気工事が必要な場合があります。

設置には平らな地面や基礎が必要で、重量にも耐えられる場所を選ぶ必要があります。また、屋外設置のため、防水処理や定期的なメンテナンスが重要です。近隣の目線や環境への影響も考慮しましょう。

屋内埋め込み型サウナ(価格帯:100万円~)

屋内埋め込み型サウナは、住宅の一部を改修して作る最も本格的な自宅サウナです。浴室の一部として組み込んだり、専用の部屋として設けたりするなど、様々な形態があります。

メリット:

- 住宅と一体化した本格的なサウナ体験

- サイズや機能を自由にカスタマイズできる

- 水風呂や休憩スペースも含めた一体設計が可能

- 資産価値の向上につながる可能性がある

- 美観と機能性を両立できる

デメリット:

- 費用が最も高額

- 工事期間中は使用できない

- 賃貸物件では導入が難しい

- 将来的な住み替え時に取り外せない

屋内埋め込み型サウナでは、サウナ室のデザインや素材、ストーブの種類、光や音の演出など、細部までカスタマイズが可能です。また、水風呂やシャワー、休憩スペースなども一体的に設計できるため、理想的なサウナ体験を実現できます。

導入にあたっては専門業者への相談が必須で、設計から施工まで一貫して対応してくれる会社を選ぶと安心です。建築基準法や消防法などの法規制にも配慮した設計が必要になります。また、専用の建材や照明を選ぶなど、長く楽しめるよう材料の質にも注意しましょう。

THERMORYサーモリー | サーモ処理木材とサウナ用建材の世界最大のメーカー

簡易サウナ(価格帯:2千円~5万円)

簡易サウナは、既存の浴室を利用して手軽にサウナ環境を作る方法です。最小限の投資で始められます。

メリット:

- 非常に低コストで導入できる

- 設置工事が不要

- 収納スペースもほとんど取らない

- 試しやすい敷居の低さ

デメリット:

- 本格的なサウナ体験とは違いがある

- 温度や湿度の調節が難しい

- 耐久性が劣る場合が多い

- 発汗効果は限定的

簡易サウナの代表的な方法として、浴槽に張ったお湯の蒸気を利用する「サウナ傘」や、シート状の遠赤外線マット、浴室暖房機能を活用した方法などがあります。また、シャワーで温まった後に水風呂に入る「温冷交代浴」も、サウナに近い効果を得られる方法の一つです。

設置や準備が簡単で、手軽に試せる反面、本格的なサウナ体験には及ばない点は理解しておきましょう。しかし、初めての方や本格導入前の試用としては十分価値があります。

自宅サウナのランニングコスト徹底分析

自宅サウナを導入する際、初期費用だけでなくランニングコストも重要な検討材料です。ここでは主な費用項目と、費用を抑えるコツを紹介します。

電気代

電気式サウナの最も大きなランニングコストは電気代です。サウナの種類、使用頻度、設定温度によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

| サウナタイプ | ヒーター容量 | 1時間あたりの電気代 | 月12回使用した場合の月額 |

|---|---|---|---|

| 電気式フィンランド式サウナ | 3〜6kW | 80円~150円 | 960円~1,800円 |

| 遠赤外線サウナ | 1.5〜3kW | 50円~100円 | 600円~1,200円 |

※電力会社や契約内容、季節によって変動します。(東京電力の場合、27円/kWhで計算)

メンテナンス費用

サウナを長く快適に使うためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。主なメンテナンス費用には以下のようなものがあります。

- 清掃用品:消毒液、カビ取り剤など(年間3,000円~5,000円程度)

- サウナストーンの交換:2~3年に一度(5,000円~10,000円程度)

- ヒーター部品の交換:5~10年に一度(10,000円~50,000円程度)

- 木材部分のメンテナンス:オイルやワックス(年間2,000円~5,000円程度)

これらの費用を抑えるコツとしては、日常的なケアを丁寧に行うこと。日々のメンテナンスは、大きな修繕を防ぐことに繋がります。使用後の換気、水滴の拭き取り、定期的な清掃などを習慣づけましょう。

水道代

水風呂の水の入れ替えや、シャワーの使用による水道代も考慮する必要があります。都市部の水道料金を基準にすると、以下のような目安になります。

- 水風呂(200L程度)の水入れ替え:約100円/回

- シャワー使用(5分間):約40円/回

1か月の使用回数にもよりますが、月に1,000円~2,000円程度の追加費用を見込んでおくとよいでしょう。

自宅にサウナvsサウナ施設:総合的なコスト比較

自宅サウナと公共施設の利用を比較すると、長期的にはどちらがお得になるのでしょうか?例として、電気式インドアサウナルーム ソポ0909(本体費用160万円)を導入した場合のシミュレーションをご紹介します。いずれも週4回利用する設定です。公共施設の利用料や交通費、自宅サウナの電気代等は東京都で試算しています。また、電気代は余熱と入浴、乾燥運転で1回あたり3時間稼働させる想定です。

| 項目 | 自宅サウナ(5年使用の場合) | 公共施設(週4回・5年間) |

|---|---|---|

| 初期費用(本体+設置費) | 1,800,000円 | 0円 |

| 電気代 | 4,320円/月×60ヶ月=259,200円 | 0円 |

| 水道代 | 1,000円/月×60ヶ月=60,000円 | 0円 |

| メンテナンス費用 | 10,000円/年×5年=50,000円 | 0円 |

| 利用料 | 0円 | 2,000円/回×16回/月×60ヶ月=1,920,000円 |

| 交通費 | 0円 | 500円/回×16回/月×60ヶ月=480,000円 |

| 合計 | 1,969,200円 | 2,400,000円 |

このシミュレーションでは、5年間で約43万円自宅サウナの方がお得になります。さらに使用頻度が高い場合や、長期間使用する場合はさらにコスト面でのメリットが大きくなります。また、サウナの為に外出するとついつい嵩んでしまうサ飯やドリンク代も、自宅サウナなら抑えられそうです。

サウナを自宅に設置する際の注意点

サウナを自宅に設置する前に、以下の条件を確認する必要があります。事前によく確認しておきましょう。

法的制約や契約内容の確認

マンションや賃貸住宅では、管理規約や契約内容で、サウナの設置に関わる事項が制限されている場合もあります。設置前に必ず確認しましょう。特に屋内埋め込み型の場合は、建築基準法や消防法などの法規制も考慮する必要があります。

法令遵守品かどうかの確認

サウナルームやヒーターが法規制を遵守した製品かどうかも、確認が必要です。法令違反品が原因で事故や火災などが起きた場合、保険申請に問題が生じる可能性もあります。主に関係してくる法令は下記の二つです。

・電気用品安全法:<PS>E適合品かどうか

10kW以下のヒーター及びそれを付属品とするサウナルームは、電気用品安全に基づき、<PS>Eに適合することが義務付けられています。並行輸入品は<PS>E非適合品であり、日本国内で販売することは法令違反に当たります。

万が一火災事故などがあり、その原因が法令違反品にある場合は、保険適用にも問題が生じるケースもありますので十分ご注意ください。

・電波法(Wi-Fiコントロール機能付きの場合)

Wi-Fiコントロール機能付きのサウナヒーターの場合、技適認証を受けていないものを使用すると電波法違反になる可能性があります。電波法違反の場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金の対象となります。Wi-Fiコントロール機能付き機器を検討する場合は技適マークの有無を必ず確認しましょう。

電気容量のチェック

電気式サウナの場合、必要な電気容量を確保できるかどうかを確認します。一般的な家庭用コンセントは15A(アンペア)が大多数。ですが、サウナヒーターは大きな電力を消費します。専用回路や容量の増設が必要になる場合があります。

設置場所の確認

設置予定場所の広さ、床の耐荷重性、防水性、換気条件などを確認します。特に木造住宅の2階以上に設置する場合は、床の補強が必要になることもあります。マンションでは重量制限がある場合も。事前にしっかり確認しましょう。

水回りの確認

水風呂やシャワーを併設する場合は、給排水設備が利用できるかどうかを確認します。既存の設備から遠い場所に設置する場合は、追加工事が必要になる可能性があります。

まとめ:自宅にサウナがある生活で毎日をちょっと豊かに

自宅サウナは初期費用とメンテナンスの手間がかかります。しかし、前述したように多くのメリットがあります。そして予算や住環境に合わせた選択肢も豊富です。自分に最適なタイプを選ぶことで満足度の高い自宅サウナ生活も手に入るはず。

適切な設置場所の確保と法的制約の確認、電気容量のチェックなど事前準備を十分に行い、ランニングコストも考慮した上で導入しましょう。そうすれば、自宅でサウナの「ととのい」体験を存分に楽しむことができるでしょう。

フィンランド式サウナを自宅で楽しみたいなら、ハルビアのソポシリーズがおすすめ

サウナブームの中心、フィンランド式サウナ。フィンランド生まれのハルビアのヒーターは全てロウリュ対応です。

「家でロウリュサウナを楽しめたらいいのに…」ロウリュサウナの気持ちよさに目覚めた方なら一度は考えたことがあるのでは?そんなニーズに応えて、家庭用サウナルームが販売されています。実は意外とリーズナブルに、簡単に実現できるってご存じでしたか?ロウリュができて高品質かつリーズナブルなおすすめサウナルームをご紹介します。

フィンランドの世界No.1ブランドが日本のために特別開発した「ソポ」

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。

SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

1m四方あれば設置可能!オールインクルーシブで税込160万円台~

一番小さな1人用のソポ0909は、税込1,601,600円。ロウリュのできるサウナヒーター、サウナストーン、ヒーターガード、遮熱板に加え、ロウリュ用のバケット&ラドル、温湿度計と砂時計もついてくるので、設置が終わったその日からサ活を満喫できます。

ソポには劣化しにくくお手入れも簡単な、サーモアスペンを使用。上質な仕上がりなのでインテリアを損ないません。また、日々の簡単なお手入れだけで長くご愛用いただけます。LED照明は調光だけでなく、色の変更も可能で、気分に合わせて演出を変えられます。

安心の<PS>E適合品

運転中、サウナヒーターは非常に高温になるため、火災のリスクをはらんでいます。購入の際は、日本の法規制に準拠した安全な製品を選びましょう。

一部の電気用品には電気用品安全法の規制が課されています。サウナ機器では、一般的に家庭用とされる10kW以下のヒーター及びルームが対象。PSEの中でもより厳しい菱形PSE(<PS>E)に適合することが義務付けられてます。 万が一火災事故などがあり、その原因が法令違反品にある場合は、保険適用にも問題が生じるケースもあります。

ハルビアジャパンが輸入販売している10kW以下のサウナヒーター全機種及び、家庭用サウナルーム「ソポ」シリーズは<PS>Eに適合しています。

購入~メンテナンスまで、ハルビアサウナディーラーがトータルサポート

購入相談から販売、施工、メンテナンス、アフターサポートまで、ハルビアサウナディーラーが責任もって担当するので安心して導入いただけます。家庭用利用で2年間の長期保証が適用される為、もしもの時も安心です。

また、全国に、体感型ショールーム「ハルビアサウナショールーム」を開設しています。ソポ等のサウナルームを実際に体験いただけますので是非お出かけください。

家庭用サウナとカビ。自宅にサウナを導入する方が増えている中、多くの方が頭を悩ませているのが「カビ問題」です。せっかくの家庭用サウナが、カビによって台無しになってしまうのは避けたいものですよね。この記事では、家庭用サウナにカビが発生する原因から予防策、そして効果的な清掃方法まで徹底解説します。

適切なメンテナンス方法をマスターして、清潔で気持ちの良いサウナライフを送りましょう。

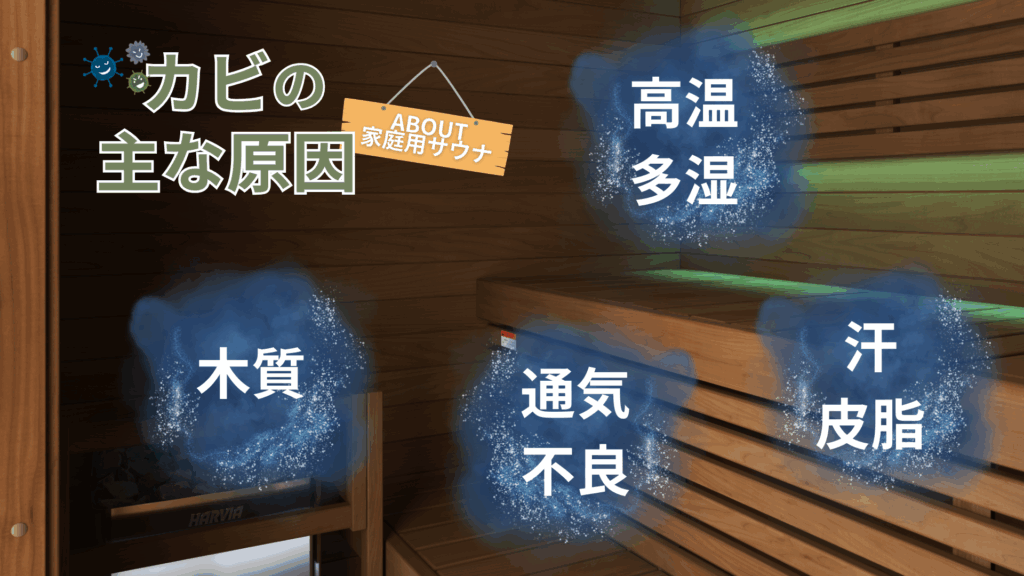

家庭用サウナにカビが発生する主な原因

家庭用サウナでカビが発生するのは偶然ではありません。サウナの環境は、実はカビにとって絶好の生育条件を揃えているのです。カビの発生原因を正しく理解することが、効果的な対策の第一歩となります。

高温多湿環境とカビの関係

サウナの高温多湿の環境は、残念ながらカビの成長にも理想的な条件です。カビは一般的に20〜30℃の温度と60〜80%の湿度環境で最も活発に成長します。サウナ使用中は高温であるため、カビの活動は抑制されます。しかし使用後に冷える過程でサウナ内は湿度が高いまま適温になり、カビが繁殖しやすい状態になります。

特に梅雨時期や夏場は外気の湿度も高くなるため、サウナ室内の湿度もさらに上昇。カビの発生リスクが高まります。この季節には特に注意が必要です。

木材の特性とカビの親和性

サウナには木材が使われますが、木材には湿気を吸収・保持しやすいという側面も。木材の微細な孔や割れ目は、カビの胞子が定着するのに最適な場所となり得ます。

また、木材自体が有機物であることから、カビにとっては栄養源にもなり得ます。特に未処理の木材や保護処理が不十分な木材は、カビに対する抵抗力が弱く、発生リスクが高まります。

通気不良によるカビの発生

サウナは基本的に密閉性の高い空間です。そのため使用後に適切な換気を行わないと、湿気が室内に滞留してしまいます。密閉された高湿度の環境は、カビの胞子が活性化し繁殖する絶好の条件となります。

特に屋内のサウナや、通気口が少ないサウナでは、この問題が顕著に表れます。使用後にドアを閉めたまま放置すると、湿気が逃げ場を失い、室内の湿度が長時間高いままに。これによってカビの発生リスクが高まります。

汗や皮脂がカビの栄養源になる

汗や皮脂は、木材の表面に付着することでカビの栄養源となります。人間の汗には塩分やミネラル、皮脂には脂肪酸やタンパク質など、カビが好む栄養素が豊富に含まれているからです。

これらの有機物が木材に付着したまま湿度の高い環境に置かれると、カビが発生・繁殖するための理想的な条件が整ってしまいます。特にベンチやバックレストなど、肌が直接触れる部分はカビが発生しやすい箇所です。

家庭用サウナのカビによるリスクと問題点

カビが発生したサウナは、健康面でも様々な問題を引き起こす可能性があります。また、サウナ設備自体にも悪影響を及ぼすため、早期の対策が重要です。

健康面へのリスク

サウナ内に発生したカビは、単なる見た目の問題ではなく、健康上のリスクも伴います。カビの胞子が空気中に放出され、呼吸によって体内に取り込まれると、アレルギー反応や呼吸器系の不調を引き起こす可能性があります。

カビの種類によっては、マイコトキシン(カビ毒)を産生するものも。長期間の曝露は深刻な健康問題につながる可能性があります。安全にサウナを楽しむためにも、カビの発生・繁殖は徹底的に防ぐ必要があります。

サウナ設備への影響

カビはサウナの木材を侵食し、長期的には構造的な劣化を引き起こす可能性があります。特に湿気を吸収した木材は、カビの繁殖によって腐食や強度の低下を引き起こすことがあります。

また、カビが発生した木材は、表面の質感や色が変化し、元の美しさが損なわれます。一度深く侵食されたカビは完全に除去することが困難です。最悪の場合は、木材の部分的な交換が必要になることもあります。

さらに、電気系統やヒーターなどにも影響が及ぶと、接触不良や故障の原因に。こうなると修理費用が発生する可能性があります。カビを放置することで、サウナの寿命が短くなり、初期投資の価値が損なわれることにもつながります。

快適性の低下と美観の損失

サウナの魅力は、清潔で心地よい空間でリラックスできることにあります。カビが発生すると、不快な臭いや見た目の悪さによって、リラクゼーション効果が大幅に減少してしまいます。

また、カビ特有の臭いは、サウナの木材に浸透すると取り除くのが非常に困難です。この臭いは、サウナ使用時の高温によってさらに強く感じられることがあり、本来のサウナの香りを損ねます。

| カビによる問題点 | 具体的な影響 | 対策の重要性 |

|---|---|---|

| 健康リスク | アレルギー症状、呼吸器系の問題、頭痛など | 予防と早期除去が必須 |

| 設備への悪影響 | 木材の腐食、強度低下、電気系統の故障 | 定期的な点検とメンテナンス |

| 快適性の低下 | 不快な臭い、見た目の悪化、リラックス効果の減少 | 清潔な環境維持が満足度向上に直結 |

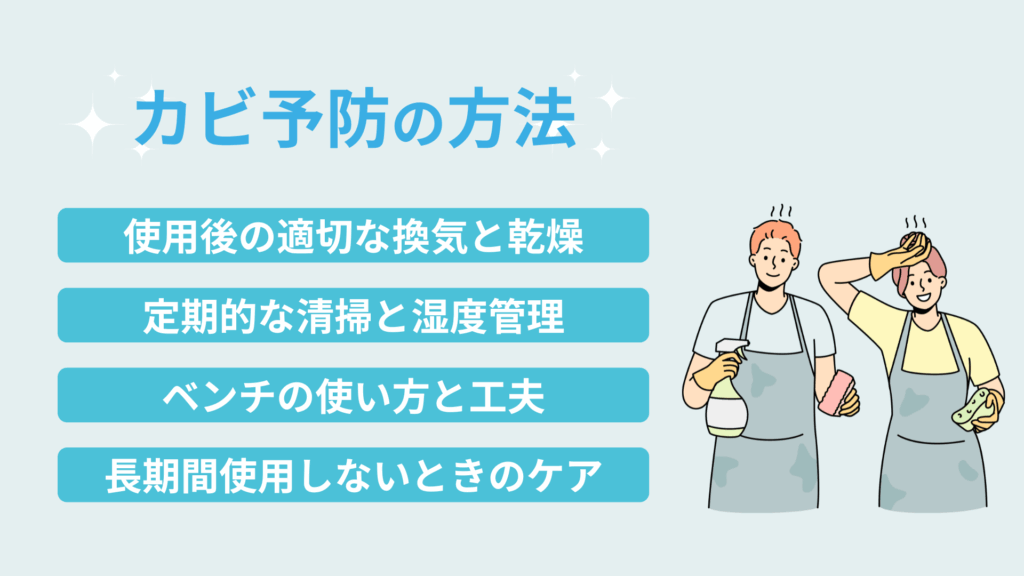

家庭用サウナのカビを予防する効果的な方法

カビは一度発生すると完全に除去するのが困難。なので、予防が最も効果的なアプローチです。日常的なメンテナンスを習慣化することで、カビの発生リスクを大幅に低減できます。

家庭用サウナ使用後の適切な換気と乾燥によるカビ予防

サウナを使用した後は、必ず追加で1時間ほど、サウナヒーターを運転させましょう。これによってサウナ室内を乾燥させることができます。また、乾燥運転の後もドアを開けて室内の湿気を逃がすことが重要です。これにより、カビの繁殖に適した高湿度環境を素早く解消することができます。理想的には、使用後15〜30分程度はドアを開放状態にしておきましょう。

屋内サウナでは、扇風機やサーキュレーターで空気の循環を促進することも効果的です。風を送ることで、木材の隅々まで乾燥を早めることができます。ただし、強制的な急速乾燥は木材の反りや割れの原因になる可能性があります。自然な風の強さを心がけましょう。

夏場や梅雨時期など湿度が高い季節には、換気の時間を通常より長めに取ることをおすすめします。季節に応じた換気時間の調整が、効果的なカビ予防につながります。

定期的な清掃と湿度管理による家庭用サウナのカビ予防

サウナの清掃は使用頻度に応じて計画的に行うことが大切です。毎回の使用後に簡単な清掃を行い、週に1回程度はより丁寧な清掃を実施しましょう。

毎回の簡易清掃では、よく絞った布で木材表面の汗や水滴を拭き取ります。特にベンチやバックレストなど、体が直接触れる部分は念入りに行いましょう。

週に1回の定期清掃では、専用のクリーナーで木材表面を優しく拭き、その後きれいな水で洗剤を拭き取ります。洗剤が残らないよう、しっかりとすすぎましょう。清掃後は十分に乾燥させることを忘れないでください。

カビ予防のための、家庭用サウナのベンチの使い方と工夫

サウナのベンチは最もカビが発生しやすい場所の一つです。使用時には必ずタオルをベンチに敷いて座る習慣をつけましょう。これにより、汗や皮脂が直接木材に付着するのを防ぐことができます。

使用後のタオルはサウナ内に放置せず、すぐに洗濯するか乾燥させましょう。湿ったタオルを放置すると、それ自体がカビの温床になる可能性があります。

可能であれば、取り外し可能なベンチやすのこを採用することも検討してください。定期的に取り外して日光に当てることで、より徹底的な清掃が可能になります。日光には天然の殺菌効果があり、カビの繁殖を抑制する効果があります。

長期間使用しない場合の注意点

旅行や出張などで長期間サウナを使用しない場合は、閉め切ったままにせず、適度な換気ができる状態にしておくことが重要です。完全に閉め切ると湿気が溜まり、カビが発生しやすくなります。

ただし、戸外に設置されているバレルサウナなどの場合は、雨や雪が直接入らないよう、換気口は開けつつもドアはしっかり閉める配慮が必要です。

長期不在前には、サウナ内を徹底的に清掃し、乾燥させておくことも大切です。可能であれば、シリカゲルなどの除湿剤を適量配置しておくと、湿度上昇を抑えることができます。

カビと灰汁(アク)の見分け方と対処法の違い

サウナの木材に発生する黒ずみや変色は、必ずしもすべてがカビではありません。木材特有の「灰汁(アク)」と呼ばれる現象と混同されることがあります。適切な対処のためにも、両者の違いを正確に把握しましょう。

カビと灰汁の特徴と違い

灰汁とは、木材内部の成分(タンニンなど)が表面に染み出す現象です。黒や茶色の変色として現れます。一方、カビは微生物の一種。湿気と栄養があれば繁殖し、様々な色(白、緑、黒など)の斑点や模様を形成します。

灰汁の大きな特徴は、人体に無害なこと。むしろ木材の自然な経年変化として捉えられるます。中には防虫効果があるとされる成分も含まれています。一方、カビは健康リスクを伴う可能性があります。

また、灰汁は比較的均一な変色として現れ、時間の経過とともに少しずつ広がります。対してカビは、斑点状や綿毛状の不規則な模様として現れ、環境条件が合えば数日で急速に広がることがあります。

正しい判断のためのチェックポイント

カビと灰汁を見分けるための簡単なチェックポイントをいくつか紹介します:

1. 臭いを確認する: カビには特有の不快な臭いがあります。特にサウナの温度が上がると強くなります。灰汁には特別な臭いはありません。

2. 触った感触: カビは表面が粉っぽく、ふわふわした質感があることがあります。灰汁は木材の表面と同じ平らな質感です。

3. 広がり方の観察: 数日間で明らかに範囲が広がる場合は、カビの可能性が高いです。灰汁は緩やかに変化します。

4. パターンの確認: 不規則な斑点や特定の場所に集中している場合はカビの可能性が高いです。一方、全体的に均一な変色は灰汁の特徴です。

簡易的なテスト方法として、薄めたエタノールを少量、綿棒に含ませて変色部分を軽く拭いてみる方法があります。カビであれば色が取れることがありますが、灰汁は簡単には取れません。ただし、このテストだけで判断せず、複数の特徴を総合的に判断することが重要です。

| 特徴 | カビ | 灰汁(アク) |

|---|---|---|

| 色と形状 | 白、緑、黒などの斑点や模様、綿毛状 | 均一な黒や茶色の変色 |

| 臭い | カビ特有の不快な臭い | 特になし |

| 健康への影響 | 潜在的な健康リスクあり | 基本的に無害 |

| 広がり方 | 条件が合えば急速に拡大 | ゆっくりと徐々に広がる |

| 触感 | 粉っぽい、ふわふわした感触あり | 木材と同じ平らな質感 |

家庭用サウナにカビが発生した場合の掃除方法

カビが発生してしまった場合でも、適切な方法で対処すれば、サウナを清潔な状態に戻すことが可能です。ただし、木材を傷めないように注意しながら掃除を行うことが重要です。

木材に優しい掃除方法の基本

カビの掃除を始める前に、まずサウナ内の湿度を下げ、換気を十分に行いましょう。これにより、掃除中にカビの胞子が飛散するのを最小限に抑えることができます。掃除の際は、マスクと手袋を着用して、健康を守ることも大切です。

基本的な掃除方法としては、柔らかいブラシや布と中性洗剤を使用するのが最適です。強い洗剤や研磨剤は木材を傷める可能性があるため避けましょう。

具体的な手順は以下の通りです。

1. 中性洗剤を水で薄め、洗浄液を作ります。

2. 柔らかいブラシや布に洗浄液を含ませ、カビが発生している部分を優しくこすります。

3. きれいな水で湿らせた布で洗剤をしっかり拭き取ります。

4. 乾いた布で水分を拭き取り、その後十分に乾燥させます。

市販のカビ取り剤を使用する前に、上記の方法を2〜3回繰り返してみましょう。多くの場合、これだけでかなりの改善が見られます。

安全なカビ取り剤の選び方と使用方法

市販のカビ取り剤を使用する場合は、木材に安全で、サウナ環境での使用に適したものを選ぶことが重要です。一般的な塩素系カビ取り剤は木材を傷める可能性があるため、避けるべきです。

代わりに、以下のような特徴を持つカビ取り剤を探しましょう:

・ 木材用または天然素材の家具に使用可能と明記されているもの

・ 非塩素系または弱酸性タイプ

・ アルコールベースの製品

・ 「自然由来」や「エコフレンドリー」と表示されている製品

カビ取り剤を使用する際は、必ず製品の説明書をよく読み、指示に従いましょう。使用前に目立たない場所でパッチテストを行いましょう。木材の変色や損傷がないことを事前に確認することが大切です。

カビ取り剤を使用した後は、必ず十分に換気し、サウナを完全に乾燥させてから使用してください。残留した化学物質が高温のサウナ環境で蒸発すると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

プロのクリーニングサービスを利用すべき状況

家庭用サウナにおけるカビの問題が広範囲に及ぶ場合は、専門的なクリーニングサービスの利用を検討することが賢明な選択と言えます。特にカビが木材の内部まで浸透している疑いがある場合や、広い範囲でカビが発生している状況、何度掃除をしても繰り返しカビが発生する場合には、プロの手を借りることが効果的です。また、サウナから強いカビ臭が消えない場合や、ご家族の中にアレルギーや呼吸器系の健康問題を抱えている方がいる場合も、専門家による徹底的な清掃が推奨されます。

プロのクリーニングサービスを選ぶ際には、サウナやスパ設備の清掃経験が豊富な業者を選ぶことが重要です。事前に使用される洗剤の種類や清掃方法について詳しく質問し、木材の特性を理解した上で優しく効果的なアプローチを取る業者であることを確認しましょう

家庭用サウナのカビ対策に役立つグッズと用品

カビ対策を効果的に行うために、便利なグッズや用品を活用することで、予防と清掃がより簡単になります。ここでは、家庭用サウナのカビ対策に役立つアイテムをご紹介します。

家庭用サウナのカビ予防に効果的な除湿・換気グッズ

サウナの湿度管理は、カビ予防の鍵となります。以下のようなグッズを活用して、効果的な湿度管理を実現しましょう:

1. 湿度計: サウナ内に設置して湿度レベルを常に把握しておきましょう。適切なタイミングでの換気や除湿対策が可能になります。デジタルタイプは見やすく正確で便利です。

2. 小型除湿機: サウナ専用の小型除湿機を設置するのも◎。使用後の湿度を効率的に下げることができます。ただし、木材を急速に乾燥させすぎないよう、適切な使用が必要です。

3. サーキュレーター: 小型のファンやサーキュレーターによる空気の循環促進。湿気のこもりを防ぎます。特に角や隅の換気を改善するのに効果的です。

4. 自動換気システム: 一定の湿度を検知すると自動的に換気を行うシステム。不在時も適切な湿度管理が可能になります。

5. 調湿木炭: 天然の調湿効果がある木炭を適量配置します。湿度の変動を緩やかにし、カビの発生を抑制できます。

これらのグッズは、定期的なメンテナンスと組み合わせることで、より効果的にカビを予防できます。サウナの使用頻度や設置環境に合わせて、最適な組み合わせを見つけることが大切です。

サウナ専用の清掃道具とメンテナンス用品

サウナの清掃とメンテナンスには、木材の特性を考慮した専用のアイテムを活用しましょう。まず、湿気や汗を効率よく拭き取るためには、柔らかく吸水性に優れたマイクロファイバークロスが最適です。このクロスを使うことで、木材表面を傷つけることなく水分を吸収できます。

また、サウナ内の木材には溝や隙間が存在します。そうした箇所の清掃には柔らかい毛のブラシが役立ちます。

清掃後の木材保護には、サウナ専用の木材用保護オイルの塗布が効果的です。このオイルが木材に浸透することで水分の侵入を防ぎ、結果的にカビの発生リスクを低減することができます。

これらのメンテナンスアイテムを適切に組み合わせて使用することで、サウナの木材を長期間美しく保ちながら、カビの発生を効果的に予防することが可能になります。

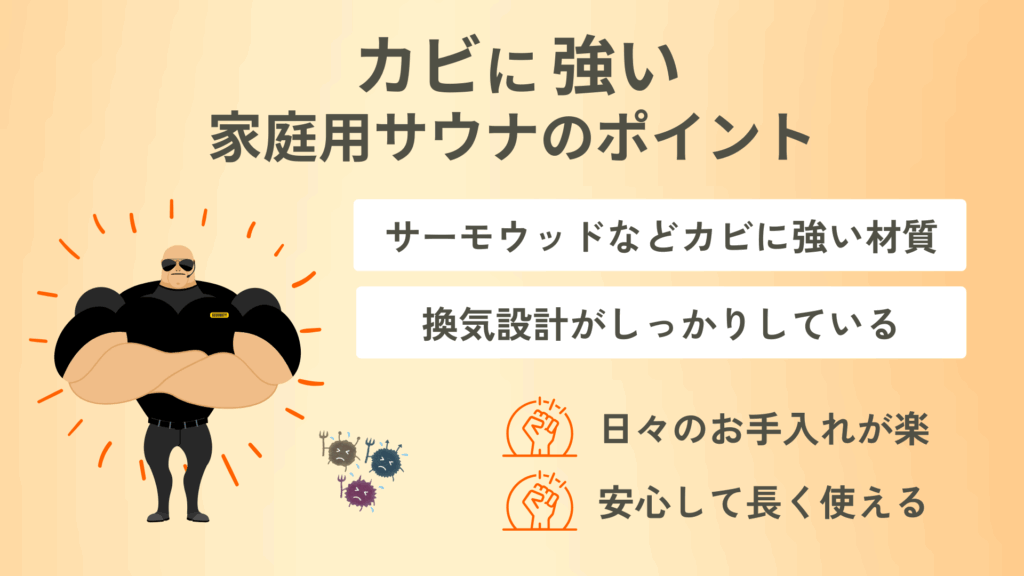

カビに強い家庭用サウナの選び方

新しくサウナを導入する予定の方や、買い替えを検討している方にとって、カビに強いサウナを選ぶことは非常に重要です。初期の選択が、その後のメンテナンスの手間や頻度に大きく影響します。

カビに強い家庭用サウナの木材と素材の特徴

サウナに使用される木材の中でも、カビへの抵抗力や耐久性に違いがあります。カビに強いサウナを選ぶ際には、以下のような木材や素材の特徴に注目しましょう:

- 熱処理木材(サーモウッド): サーモウッドは高温で特殊処理された木材です。湿気による変形が少なく、カビへの抵抗力が向上しています。また、熱伝導率も低くなっている為、ベンチ等が熱くなりにくく快適です。サーモアスペンなどが代表的です。

- アスペン: フィンランドでは伝統的にサウナに使用される木材です。湿気による変形が少なく、比較的カビへの抵抗力があります。熱を持ちにくいため、低温でも快適です。

- 杉(スギ): 日本の伝統的なサウナ材で、天然の防カビ・防虫成分を含んでいます。適切に乾燥処理されたものであれば、カビへの抵抗力が比較的高いです。

- ヒノキ: 抗菌性に優れ、耐湿性も高いことから、カビが発生しにくい木材として知られています。香りも良く、高品質なサウナに多く使用されています。

- シダー(杉桧): 天然の防腐成分を含み、カビや腐食に強い特性を持っています。独特の香りも魅力ですが、強い香りが苦手な方もいるので注意が必要です。

木材の処理方法にも注目しましょう

木材の処理方法も重要なポイントです。適切な材質のサウナを選ぶことで、カビのリスクを大幅に低減できます。購入時には、木材の種類だけでなく、処理方法についても確認することをおすすめします。

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)シリーズは、カビへの抵抗力が強いアスペンを更に熱処理したサーモアスペンを使用しています。

また、造作のサウナルームを作られる方には、サウナ専用木材をお勧めします。高温多湿環境でも快適に使える機能性を備えており、日々のお手入れも楽になりますよ。

THERMORYサーモリー | サーモ処理木材とサウナ用建材の世界最大のメーカー

換気システムを重視した設計

カビ対策において、換気システムの良し悪しは非常に重要な要素です。効果的な換気システムを備えたサウナを選びましょう。湿気の滞留を防ぎ、カビの発生リスクを大幅に低減できます。

1. 自然換気システム: 温度差による空気の流れを利用した換気システム。換気口が適切に配置されているか確認しましょう。特に天井付近と床付近の両方に換気口があると、効率的な空気循環が期待できます。

2. 強制換気システム: ファンを使った強制換気システムです。これが搭載されているモデルは、より確実な湿度管理が可能です。特に使用後の湿気を素早く排出する機能があると便利です。

3. 湿度センサー連動型: 湿度を感知して自動的に換気を行うシステムです。不在時のカビ対策に非常に効果的です。特に頻繁に家を空けることがある方には重宝するでしょう。

4. すのこ床構造: 床の構造がすのこ状になっているもの。すのこがあると、下部からの空気の流れが生まれます。これにより、床面の湿気滞留を防ぐことができます。特に床は水分が溜まりやすい場所なので、この設計は重要です。

5. 取り外し可能なパーツ: ベンチやすのこなどが簡単に取り外せる設計のもの。清掃や乾燥が容易になり、カビ対策に大いに役立ちます。

購入前には、ショールームで実物を確認し、換気システムについて相談するのがおすすめです。また、既存のユーザーからの口コミや評価も参考になるでしょう。

まとめ:家庭用サウナのカビを防いで清潔に保つための習慣づくり

家庭用サウナのカビ対策は、日常的な習慣として継続することが大切です。ここでは、これまでに解説したポイントを踏まえて、サウナを清潔に保つための習慣づくりについてまとめます。

家庭用サウナを、カビの心配なく長く愛用するためにも、対策を実践してみてください。

カビに強いサウナルームやサウナ用建材

家庭用サウナをカビから守るには日々のお手入れが大切。でもカビにくい素材のサウナルームや建材を選ぶのも重要です。

サーモアスペンを使用した家庭用サウナルーム

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。

また、サウナの本場フィンランド産なので換気もしっかりと設計されています。

材質はサーモアスペン。もともと比較的カビへの耐性が高い性質を持つアスペン材を、サーモ処理(熱処理加工)によって更に強くしています。カビへの耐性の他、寸法安定性や耐久性にも優れています。また、節のない美しい外観がサウナタイムをクラスアップしてくれます。

1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

サウナの為に作られたサウナ用建材 サーモリー サーモウッド

一からこだわった造作のサウナを考えている方には、サウナ用建材がおすすめです。エストニアのサーモリー(Thermory)社は、サーモ加工木材とサウナ用建材の世界最大のメーカー。高温多湿な環境でも安定した品質を維持できるサーモウッドを世界中に供給しています。サーモ加工は熱と蒸気のみで行われ、化学薬品を一切使用しません。そのため、使用中も廃棄の際も有害物質が発生せず、安心です。

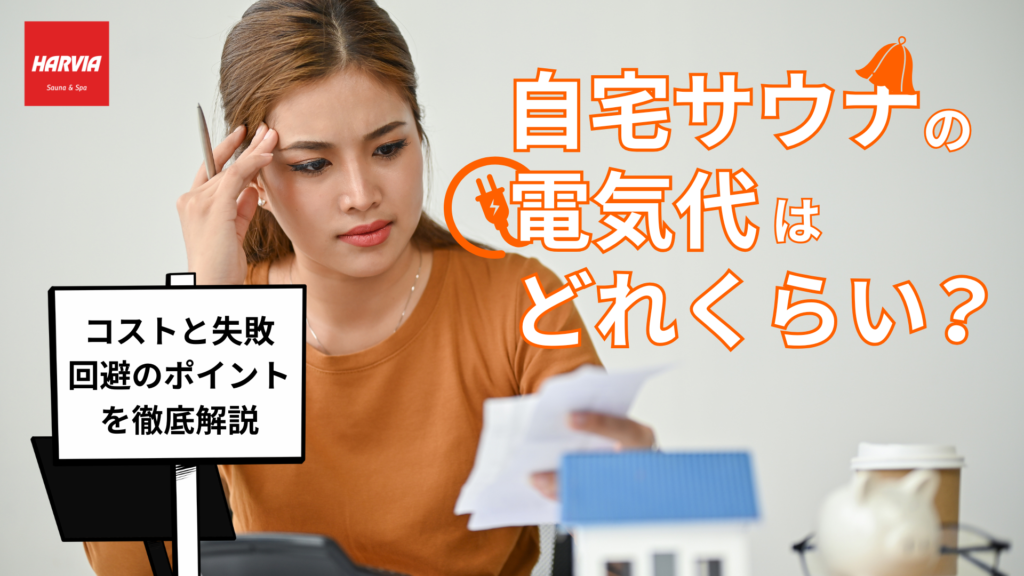

自宅用サウナの電気代、実際どれくらいかかるの?と思う方もいるのではないでしょうか?ドライ・スチーム・遠赤外線などタイプ別の消費電力からコストを抑える運用のコツ、工事費用や失敗例も含めて詳しく解説します。

自宅用サウナを検討するときに気になる「電気代」

自宅にサウナ検討時の最大のハードルといえば…?それは初期費用と、ランニングコスト。 本体価格や工事費用の検討も大切ですが、毎月の光熱費がどの程度増加するかを理解しておく必要があります。実際に使い始めてから「思っていたよりも電気代が高い」と感じたら困りますよね。

そこで、まずはサウナの種類ごとに大まかな電気代の目安を解説します。どのような工夫をすればランニングコストを抑えられるのかを考えてみましょう。

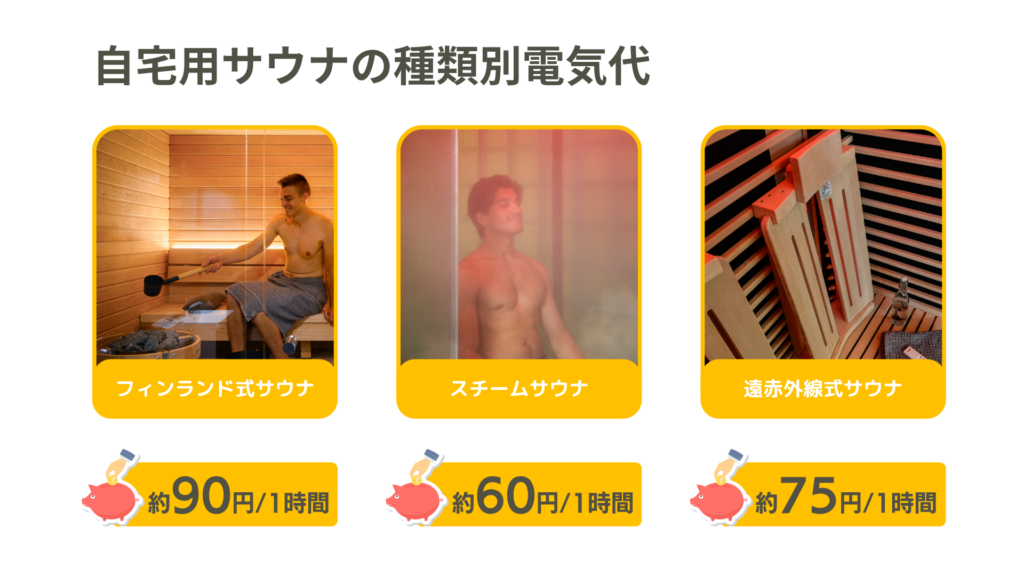

種類別、自宅用サウナの電気代

自宅用サウナは大きく分けてフィンランド式サウナ、スチームサウナ、遠赤外線サウナの三つのタイプ。それぞれ消費電力や利用感に違いがあります。同じサイズのサウナ室を用意しても、月々の電気代には差が。これは、ヒーターや発生装置の仕組みによって必要な電力が変わるためです。

違いを具体的に知っておくと、自分や家族に合ったサウナを選ぶ指標になります。また、導入後に費用面で後悔するリスクを減らせるでしょう。

サウナ利用1回あたりの電気代についてはヒーターのkW × 使用時間 × 電力単価で計算可能です。電気料金計算用ツールも便利です。

自宅用フィンランド式サウナの電気代:約90円/1時間

フィンランド式サウナは、サウナストーンを搭載したヒーターで温めるサウナ。「熱い蒸気でしっかり汗をかく」スタイルが好きな方に向いています。

家庭用サイズのドライサウナなら、消費電力はおおむね2〜5kW程度が目安。出力3kW前後のヒーター を1時間使用した場合、電気料金単価を30円/kWhとすると約90円になる計算です。

実際の想定で計算してみましょう。出力2.7kWのヒーターを搭載したハルビアのソポ0909で計算します。1時間サウナ浴をする場合、予熱と乾燥用に前後各1時間の追加運転が必要です。3時間ずつ利用すると、一回当たり約270円。週に1回入ると、月約1,080円。週2回であれば月約2,160円です。※3時間ヒーターがフル稼働した場合。センサー付きヒーターの場合はアイドリングタイムを挟むため、計算より安価になることが多いです。

フィンランド式サウナは魅力な反面、予熱や乾燥運転のための電気代が発生する点はデメリットかもしれません。サウナルームの断熱性も電気代に影響します。フィンランド式サウナを選ぶなら、サウナルームの断熱性は必ず確認しましょう。また、温度センサー付きのタイプであれば電力ロスを抑えやすくなります。

参考商品

ハルビア ソポ0909PF

標準付属ヒーター:デルタ3(出力2.7kW)

定員:1名

熱源:単相200V+照明用AC100V(50/60Hz)+アース線

希望小売価格:1,601,600円(税込)

自宅用スチームサウナの電気代:約60円/1時間

スチームサウナは、比較的低い温度帯で高い湿度を保つのが特徴です。湿度を高めるためにスチーム発生装置が必要です。このため、ヒーターに加えてスチーム用の消費電力も加わる場合があります。温度自体は低めでも、蒸気を発生させ続けるためのコストがかかることは覚えておきたいポイントです。

とはいえ、近年は省エネ設計のスチームジェネレーターも増えています。家庭用サイズであれば1〜3kW程度の消費電力で稼働できるタイプが主流です。仮に2kWの装置を1時間動かし、30円/kWhの電気料金単価を基準にすると1回60円前後で済みます。週に1回使う場合、月240円ほど。週2回なら約480円と考えられます。

低温ゆえに長めの時間入る方が多いので、その分点には留意しましょう。ただし、乾燥が苦手な方や肌への刺激を抑えたい方には、スチームサウナのしっとり感が大きな魅力になるはずです。

自宅用遠赤外線サウナの電気代:約75円/1時間

遠赤外線サウナは、遠赤外線ヒーターを用いて身体を温めるタイプのサウナです。ヒーターの消費電力は2〜4kWのものが主流。余熱が必要ですが立ち上がりが比較的早い機種もあるため、トータルの運転時間を短縮できる可能性があります。例えば2.5kWのヒーターならば1時間あたり約75円。30分の予熱と1時間の入浴の1.5時間で計算すると、1回あたり約112.5円の電気代になる計算です。

じんわり身体を芯から温める遠赤外線式は、多くの愛好家から好評を得ています。一方で、高温環境を好む人には物足りなく感じることもあり、そのあたりが好みの分かれどころです。ただし、長期的な電気代を低めに抑えやすいというメリットもあります。

【比較表】自宅サウナと施設利用はどっちがお得?

| 項目 | 自宅サウナ | 施設サウナ |

|---|---|---|

| 初期費用(設備・設置) | 高(数十万~数百万) | なし |

| 電気・燃料代 | 中(電気・薪ストーブなど) | なし |

| 水道代 | 中(水風呂・シャワー) | なし |

| メンテナンス費 | 低(防カビ・木材補修) | なし |

| 清掃用品・消耗品 | 低(タオル・オイル) | なし |

| 修繕費 | 中~高(経年劣化) | なし |

| 施設利用料 | なし | 高(都度払い・数百~数千円) |

| 交通費 | なし | 中(移動距離による) |

| 飲食代 | 自由(自宅で用意) | 中(サウナ飯・ドリンク代) |

| 月額会員・回数券 | なし | 中(頻度次第) |

| 時間コスト | 低(移動なし) | 高(移動時間+混雑) |

サウナを楽しむ方法には、近隣のスパやジム、公共施設を利用する選択肢もあります。費用面で見ると、施設利用は初期投資が不要な反面、入浴料金が必要です。

一方、自宅サウナでは最初に大きな支出がありますが、その後1回ごとの支払いは生じません。電気代などのランニングコストを中心に考えることになります。また、施設までの移動時間や待ち時間が不要になるメリットも大きいでしょう。

たとえば週に数回利用する場合、自宅サウナの方がコストパフォーマンスが良くなります。

自宅用サウナの電気代を抑えるポイント

自宅用サウナの電気代については、運用面の工夫が意外と大きなポイントです。

まず、予熱時間を短くする工夫。断熱性能の高いサウナルームや部材を選ぶ方法が挙げられます。これによって熱が外に逃げにくくなり、余熱時間を短縮できます。ガラス面は少ない方が熱が逃げにくく、電気代を抑制できます。また、必要以上に広いサウナルームにすると加熱の効率が下がります。利用人数に合った大きさのサウナを検討することも大切です。

さらに、機種選びで大きく消費電力が変わる点は見落とせません。各メーカーが公表している1回あたりの消費電力データはチェックしておきましょう。また、口コミで「実際にかかった電気代」などをチェックしておくのも〇。導入後のランニングコストへの不安が少なくなるでしょう。効率よく温度をキープできれば、電気代を抑えることができます。

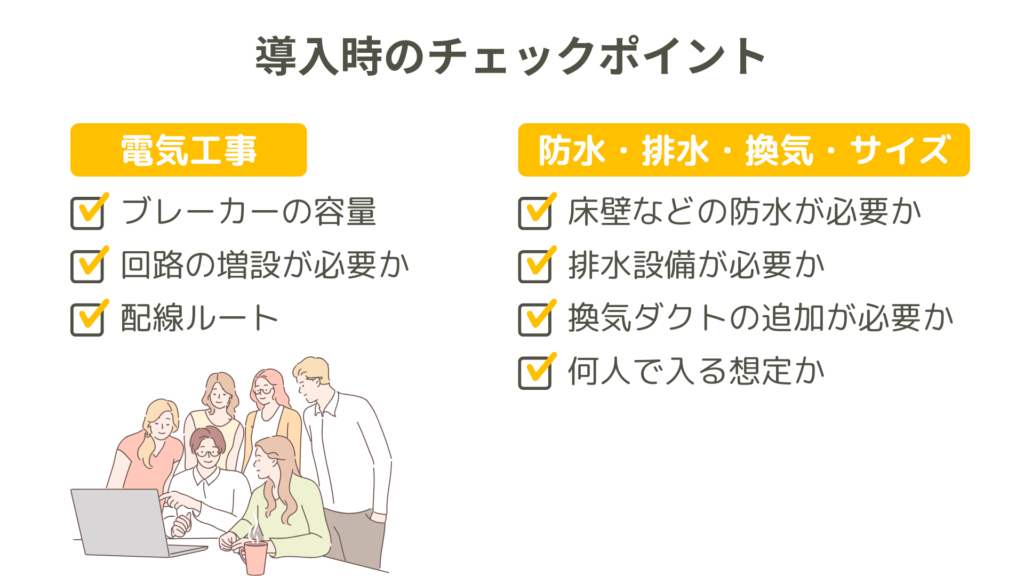

導入時に必要な工事・初期費用を把握する

自宅用サウナには電気代の他に、設置や電気工事の費用も必要になってきます。ここでは基本的な工事内容と、費用の目安について紹介します。

電気工事のポイントと見積もりの取り方

自宅用サウナは種類と機種によって必要な電力が変わります。一般的な家庭用電源(単相100V)では足りず単相200Vへの切り替えが必要なケースも少なくありません。この場合、ブレーカーの容量アップや専用回路の増設が必要になります。工事費用としては数万円から十数万円程度が相場です。もちろん、既にオール電化で単相200Vが整っているご家庭であれば追加費用はかかりません。

工事の見積もりを取る際には、メーカーや販売店の提携工事業者を利用する方法と、自分で近所の電気工事店に依頼する方法があります。どちらにせよ「ヒーターの消費電力は何kWなのか」「サウナ室はどこに設置する予定で、配線経路はどうなるか」などを細かく伝えると、より正確な見積を出してもらえます。

配線を大きく迂回しなければならない場合は費用が嵩みがちです。また、電力会社への申請手続きに追加コストが発生するケースも。そのあたりを確認しながら進めると安心です。

防水・換気・サイズ

サウナの種類によっては、排水・防水・換気に関する施工も欠かせません。既存の浴室スペースを拡張してサウナを設置する人も多いです。その場合は床や壁の防水加工を再確認したり、追加の排気ダクトを用意したりする必要が出てきます。特にマンションでは専用部分と共用部分の境界をどこまで変更できるかが管理規約で決まっています。事前に必ず確認しましょう。

また、利用人数に対してサウナが小さすぎると、設置後に不満が募ることも。逆に広すぎると加熱に時間がかかり、無駄な電気代が発生してしまいます。設置場所の大きさと、想定する利用人数や入浴スタイルをうまくすり合わせながら、最適なサイズを選ぶことが大切です。

こうした細かい確認を怠ると、快適に使えなかったり想定より維持費が高くて後悔することに繋がります。最初の段階でしっかり検討しておくことが失敗回避の近道といえるでしょう。

| 項目 | フィンランド式 | スチーム | 遠赤外線式 |

|---|---|---|---|

| 床の防水 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 壁の防水 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 排水設備 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 換気ダクト | 不要 | 場合により必要 | 不要 |

本当に後悔しない? 自宅用サウナと電気代 以外のポイント

自宅用サウナというと注目されがちなのが電気代と初期費用。ですが、その他にも確認するべきポイントがあります。実際に設置してみて「広さや温度設定は十分か」「メンテナンス性は良いか」など使用感に関わる要素も重要です。ここではその他のランニングコストや、失敗例から学ぶポイントを解説します。

自宅用サウナのランニングコストは電気代だけじゃない

自宅用サウナのランニングコストというと、どうしても電気代に注目しがちですよね。でもランニングコストはそれだけではありません。

たとえば、フィンランド式サウナの場合、サウナストーンの交換が定期的に必要です。ロウリュで水を掛けると、サウナストーンは徐々に割れて砂状になり、ヒーター内に溜まっていきます。これを放置すると通気が妨げられ、ヒーターが余計に電力を消費します。また、ヒーターの故障の原因にもなるため、定期的な交換でコストを抑えましょう。

また、サウナ使用時には汗を流すためにシャワーの利用も増えます。いつものお風呂に加えて水風呂を張る場合もあるでしょう。水道代もある程度増えることを覚えておきましょう。

さらに、フィルターの交換時期や換気扇のメンテナンスにも気を配る必要があります。特にスチームサウナの場合、カビや雑菌の繁殖を防ぐために定期的な清掃が必須です。その際にフィルター交換や内部の点検をすることで予防保全にもつながります。換気扇が詰まると余計な電力を消費するだけでなく、室内の空気が滞って快適な環境が保てなくなる恐れも。小さなチェックを怠らずに続けることが理想的です。

こうした細部のメンテナンスを積み重ねることで、一見大きく見えるサウナの維持費を徐々に抑えられますし、トラブルが起きにくい安心感にもつながります。

見逃しがちなランニングコスト

- サウナストーン

- 水道代(シャワー、水風呂)

- カビ予防のメンテナンス代

自宅サウナ導入の失敗例から学ぶ!活用ポイント

サウナを自宅に置いたのはいいものの、使わなくなってしまったという失敗談を耳にすることがあります。電気関係では「電気容量が変更できるはずだったのに管理組合からNGが出て、他の電気製品と加減して使わなければならず、面倒になった」という声も。また、「家族や友達と利用する予定だったのに、思ったより狭くて一緒に使えなかった」という失敗談も耳にします。こうした残念な思いをしないためには、導入前の下調べが何より大切です。

たとえば、ヒーターの容量に合わせた契約電力の見直しは必須です。マンションの場合は管理組合に必ず確認しましょう。また、サウナ室のサイズと利用人数のバランスもしっかり考慮する必要があります。他にも動線や設置場所の防水対策、換気ルートなど、事前にチェックすべき項目は意外と多いものです。それでも一つひとつクリアにしておきましょう。そうすることで導入後に後悔するリスクを大幅に減らせます。

どれも難しい話のように聞こえますが、事前に専門業者やショールームで相談をすれば大丈夫。具体的なプランと費用の見通しが立つはずです。ハルビアでは全国に体験型ショールームを開設しています。ぜひ一度ショールームへ足を運んでみてください。

自宅用サウナを選ぶ流れ

自宅用サウナを検討する際は、まずお好みやライフスタイルに合ったサウナタイプを選ぶことから始めましょう。フィンランド式サウナの熱と蒸気を好むのか、スチームサウナのしっとりした心地よさが魅力なのか、あるいは遠赤外線でじんわり温まるほうが合っているのか。タイプを決めたうえで、スペースと容量に合う機種を探しましょう。

機種やサイズ、使い方が具体的に見えてきたら、次は電気工事や配線経路、防水や換気の施工といった細かい部分。ここまで来れば、全体の予算を把握しやすくなります。

そして、機種や施工面で疑問が出たときこそ、ショールームに足を運ぶタイミングです。実際の大きさや使用感、熱の感じ方は、カタログやネットの情報だけではわかりません。実物を見て確認するのがおすすめです。また、その場で直接質問してみれば、利用イメージがさらにクリアになります。具体的な見積もりと導入後のランニングコストも相談できるはずです。納得してから購入を決めることで、自宅サウナ生活を安心してスタートできるでしょう。

自宅用サウナで充実した生活を

自宅用サウナを設置するときは、電気代や初期費用だけでなく、メンテナンスにかかるコストや設置場所のサイズ感まで総合的に考えることが大切です。思っていたよりも電気代がかさみ、結局使わなくなったという失敗を避けるためにも、機種選びや施工内容のチェックはしっかり行いましょう。

とはいえ、カタログやネット情報だけでは限界があります。そこでおすすめなのが、実際にショールームで実物を見ながら相談する方法です。疑問や不安をその場で解決できるので、導入へのハードルが一気に下がります。「自宅用サウナが気になる」と思ったら、ぜひ一度ショールームへ足を運んでみてください。

自宅用のフィンランド式サウナなら、ハルビアのソポシリーズがおすすめ

サウナブームの中心、ロウリュサウナ。フィンランド生まれのハルビアのヒーターは全てロウリュ対応です。 「家でロウリュサウナを楽しめたらいいのに…」ロウリュサウナの気持ちよさに目覚めた方なら一度は考えたことがあるのでは?そんなニーズに応えて、家庭用サウナルームが販売されています。

実は意外とリーズナブルに、簡単に実現できるってご存じでしたか?ロウリュができて高品質かつリーズナブルなおすすめサウナルームをご紹介します。

フィンランドの世界No.1ブランドが日本のために特別開発した「ソポ」

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

1m四方あれば設置可能!オールインクルーシブで税込160万円台~

一番小さな1人用のソポ0909は、税込1,601,600円。ロウリュのできるサウナヒーター、サウナストーン、ヒーターガード、遮熱板に加え、ロウリュ用のバケット&ラドル、温湿度計と砂時計もついてくるので、設置が終わったその日からサ活を満喫できます。 ソポには高級材であるサーモアスペンを使用。上質な仕上がりなのでインテリアを損ないません。また、日々の簡単なお手入れだけで長くご愛用いただけます。LED照明は調光だけでなく、色の変更も可能で、気分に合わせて演出を変えられます。

安心の<PS>E適合品

運転中、サウナヒーターは非常に高温になるため、火災のリスクをはらんでいます。購入の際は、日本の法規制に準拠した安全な製品を選びましょう。 一部の電気用品には電気用品安全法の規制が課されています。サウナ機器では、一般的に家庭用とされる10kW以下のヒーター及びルームが対象。PSEの中でもより厳しい菱形PSE(<PS>E)に適合することが義務付けられてます。 万が一火災事故などがあり、その原因が法令違反品にある場合は、保険適用にも問題が生じるケースもあります。 ハルビアジャパンが輸入販売している10kW以下のサウナヒーター全機種及び、家庭用サウナルーム「ソポ」シリーズは<PS>Eに適合しています。

購入~メンテナンスまで、ハルビアサウナディーラーがトータルサポート

購入相談から販売、施工、メンテナンス、アフターサポートまで、ハルビアサウナディーラーが責任もって担当するので安心して導入いただけます。家庭用利用で2年間の長期保証が適用される為、もしもの時も安心です。また、全国に、体感型ショールーム「ハルビアサウナショールーム」を開設しています。ソポ等のサウナルームを実際に体験いただけますので是非お出かけください。

サウナの温度設定と効果の違いを知ろう!フィンランドと日本のサウナの温度の比較や、目的に合わせた適切な温度、サウナヒーターの種類と温度の関係について解説します。結局何度がいいの?熱ければ熱いほどいいの?などなど、サウナの温度に疑問や興味を抱いているサウナ愛好家必見の情報です!

日本のサウナは本場より暑い!?フィンランドと日本のサウナ温度の違い

今や一過性のブームを超えて日本でも定着してきたサウナ。ロウリュの出来るフィンランド式サウナが人気です。ところで、実は日本のサウナの設定温度が本場よりかなり高いってご存じでしたか?ここでは日本とフィンランドのサウナ温度の違いや適切な設定温度について解説します。

日本のサウナの特徴と温度

日本のサウナは、一般的に高温で知られています。多くの施設では温度が90度以上に設定されており、場合によっては100度を超えることもあります。

短時間で効率的に発汗を促すことができるため、多くのサウナ愛好者に人気があります。一方で、高温による負担も考慮する必要があります。特に初めてサウナを利用する人や体調が優れない場合には、無理をせず適切な休憩を取ることが重要です。

フィンランドのサウナの特徴と温度

フィンランド式サウナは、水を熱した石にかけて蒸気を発生させる「ロウリュ」が特徴です。この方法により、湿度が高まり、体感温度が上昇します。

本場フィンランドでは、一般的に70度から80度程度に設定されています。湿度が高いため、比較的低温でも十分に発汗を促すことができ、体への負担も少ないとされています。また、心地よい蒸気に包まれることで心身ともにリフレッシュすることができます。

適切なサウナの設定温度とは

それでは適切なサウナの設定温度はどれくらいなのでしょうか?それは、求める効果や体調によって異なるというのが結論です。こちらについては次のブロックで解説します。

とはいえ、フィンランド式サウナの特徴上、高すぎる設定はあまりお勧めしません。

前述の通り、フィンランド式サウナはロウリュが前提です。ロウリュによって、空気よりも熱伝導率が高い水分が室内に満ちるため、体感温度が一気に上がります。つまり設定温度が高すぎると、ロウリュ後の体感温度が上がりすぎてしまうのです。

ロウリュをしたら熱すぎて目や鼻が痛くなった、サウナ室内にいられなくて慌てて外に出た…という経験があるかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

サウナの本質は心身のリラックス。施設によっては超高温のハードなロウリュを売りにしているところもあります。ただ、安全性や心地よさの観点からすると、設定温度は高くても90℃程度に抑えるのをお勧めします。

サウナの温度が心身に与える効果や影響

現在主流となりつつあるフィンランド式サウナの温度については前述しました。ここではその他サウナの温度帯と、温度帯別の効果についても解説します。

サウナの種類と温度

サウナの種類は大きく分けて3種類。フィンランド式サウナは高温サウナに属します。

・高温サウナ 温度:75~110℃ フィンランド式サウナ、一部の遠赤外線サウナ(ガスタイプなど)

・中温サウナ 温度:60~70℃ 一般的な遠赤外線サウナ、中温設定のフィンランド式サウナ(電気式)

・低温サウナ 温度:40~60℃ ミストサウナ、スチームサウナ、塩サウナなど

高温サウナの効果

フィンランド式サウナと一部の遠赤外線サウナ(主にガス式の遠赤ストーブ)が該当します。

フィンランド式サウナはロウリュで湿度が上がるため、湿度は~40%程度。息苦しさや肌の乾燥を感じにくくなっています。対して、いわゆる「昭和のカラカラサウナ」である高温遠赤外線サウナの湿度は10%程度と低いです。

高温サウナは、短時間で大量の発汗を促すため、デトックス効果が非常に高いです。発汗によって肌の調子が良くなり、代謝も活発になります。また、血行促進効果も期待でき、筋肉の緊張を緩和し、リラックス効果も得られます。

ただし、高温サウナは体への負担も大。長時間の利用は避け、適切な水分補給と休憩を取ることが重要です。 また、熱すぎるサウナや乾燥しすぎているサウナは、肌や髪にダメージを与える可能性もあります。サウナハットやタオルなどを利用して保護し、サウナ後に適切なケアを実施しましょう。

中温サウナの効果

遠赤外線サウナ(主に電気式)とフィンランド式サウナが該当します。

湿度は10~15%と低めですが、温度も低いので息苦しさは感じません。

遠赤外線式は、他のサウナよりも低い温度でより激しい発汗を身体に促します。中温サウナは高温サウナに比べて温度が低いため、循環器系の問題を抱える人にも適しています。また、リラックスしながら読書をするなど、複数のことを同時に行うのに最適です。

電気式ヒーターのフィンランド式サウナも温度設定により、中温で楽しむことができます。ロウリュで体感温度を上げながらゆっくりリラックスしたいときにおすすめです。

低温サウナの効果

ミストサウナやスチームサウナなどが該当します。

湿度は90~100%。湿度が高いため熱が伝わりやすく、低温ですがしっかりと温まることができます。 低温サウナは、比較的長時間リラックスして入ることができるのが特徴です。体への負担が少なく、心地よい温度でじっくりと汗をかくことができます。

低温サウナは、ストレス解消やリラクゼーション効果が高く、心身のリフレッシュに最適です。また、湿度が高い環境では、呼吸器系にも良い影響を与えるため、風邪予防や喉のケアにも効果的です。肌や髪への保湿効果もあります。

目的や体調に合わせたサウナの温度の選び方

前述の通り、サウナの温度によってそれぞれ異なる効果があります。ここでは、目的別に最適な温度や、サウナ室内での位置と温度の関係を解説します。

リラックスしたいときの最適な温度

リラックスしたいときは、低温~中温のサウナがおすすめです。

身体への負担が少ないので、体調が万全でないけれど温まりたいというときも低温~中温サウナがいいでしょう。遠赤外線サウナは筋肉の痛みや苦痛の軽減に効果があり、スチームサウナやミストサウナは呼吸器系のケアに効果があります。気分や体調などに合わせてサウナを選択しましょう。

フィンランド式サウナの場合はロウリュの水に専用のアロマオイルを混ぜて、アロマロウリュをすると更にリラックス効果が高まるのでおすすめです。

デトックス効果を高めたいときの最適な温度

デトックス効果を高めたい場合は、高温サウナが適しています。

短時間で集中的に汗をかくことで、体内の老廃物を効率よく排出することができます。

ただし、体への負担も大きいため、適切な水分補給と休憩を忘れずに行いましょう。また、体調が優れない場合は無理をせず、低温サウナに切り替えることも一つの方法です。

サウナの温度と場所の関係

特にフィンランド式サウナの場合、サウナ室内の温度は場所によって異なります。温められた空気は上に向かうためで、高い位置の方が温度は高くなります。

ベンチの高さが数種類ある場合、下段と上段を温度で使い分けるのもおすすめです。効率的に汗をかいてデトックスを促進させたい場合は上段、一休みしたい場合は下段など移動する…といった具合に一度のサ活で温度帯を変えることもできますよ。

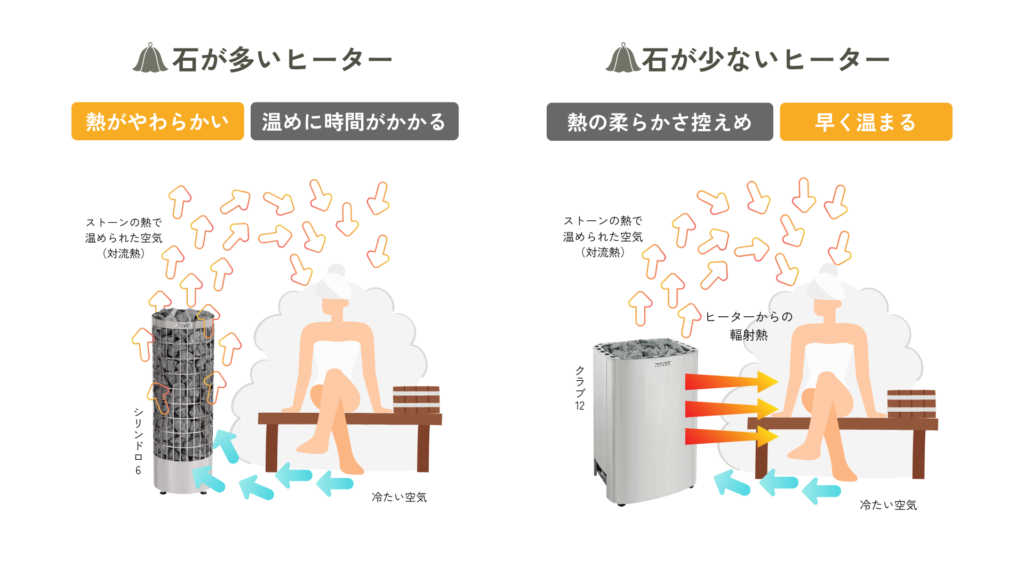

サウナヒーターの種類とサウナの温度の関係

サウナの種類と温度帯は前述の通りですが、フィンランド式サウナが高温と中温の両方に出てきていたことにお気づきでしょうか?実は、一言でフィンランド式サウナといっても、ヒーターのタイプによって適した温度帯が違います。ここではヒーターのタイプと適した温度帯、そして温度の設定方法の違いを解説します。

中温サウナに適したサウナヒーター

フィンランド式サウナのサウナヒーターの特徴はサウナストーン。フィンランド式サウナではヒーターで加熱された石が室内の空気を温めます。この空気を介した熱は対流熱と言われ、ヒーターから直接伝わる熱(輻射熱)に比べて非常に柔らかく感じます。

中温サウナに適したヒーターはこの対流熱の割合が高いヒーター=ストーンの数が多いヒーター。ヒーター全面に石が配置されているものがこれにあたります。

ハルビアのサウナヒーターでは、シリンドロシリーズやスピリットシリーズ、レジェンドシリーズが該当します。

部屋を温める前に石を温める仕組みのため、適温になるまでに時間がかかりますが、柔らかな熱に包まれてじっくり温まることができます。

【石が多いヒーターの特徴】

〇フィンランド式サウナ本来の柔らかな熱を味わえる

△部屋を温めるのに時間がかかる=高温設定にしたときのエネルギー効率が悪い

△石が多いのでメンテナンスが大変 ➡中温設定のサウナ、少人数用のサウナ室におすすめ

高温サウナに適したサウナヒーター

100℃前後の高温でフィンランド式サウナを楽しむ場合は、ストーンの数が少ないヒーターが最適。

ストーン部分から生まれる対流熱と、本体から直接身体を温める輻射熱を併用するタイプで、箱型のヒーターの上部に石が積まれているものが多いです。

ハルビアのサウナヒーターでは、キップシリーズやクラブシリーズ、ヴィルタプロがこれに該当します。

輻射熱は遠赤外線式のように直接身体を温める熱なので、対流熱のみのタイプよりも早く温度を上げることができます。ただし、直接的な熱が大きい分、熱の柔らかさは控えめ。設定温度によってはヒリヒリ感を感じることもあります。

【石が少ないヒーターの特徴】

〇部屋が早く温まる=高温設定にしたときのエネルギー効率がよい

〇石がすくないのでメンテナンスが容易

△フィンランド式サウナ特有の熱の柔らかさは控えめ ➡高温設定のサウナ、大人数用のサウナ室におすすめ

温度設定とサウナヒーター

フィンランド式サウナのサウナヒーターの加熱方式は、電気式と薪式の二種類。薪式の場合は温度設定ができません。電気式には、液晶コントローラーで設定が出来るタイプと、本体についたダイヤルで設定するタイプがあります。

前者は液晶パネルから1℃単位で温度が設定可能。後者の場合は弱・中・強のような大まかな温度帯で設定できます。 正確に設定したい場合はコントローラー式をお勧めします。正確な温度設定は必要ない、という方には、より安価なダイヤルタイプがおすすめです。

自宅サウナなら好きな温度でととのえる

さて、サウナの温度別の効果などをお伝えしてきましたが、色々な温度設定やサウナタイプの商業施設を把握しておいて、体調や気分に合わせて選ぶ…というのはあまり現実的ではありませんよね。その点、自宅にサウナがあればいつでも好きな温度で楽しむことができます。ここでは多々ある自宅サウナのメリットのうち、温度に関するものをご紹介します。

サウナの温度と自宅サウナのメリット

サウナの温度に関わる自宅サウナのメリットといえば、自由に温度を設定できること。自分の体調や目的に合わせて最適な温度を設定することができます。例えば、リラックスしたいときには低温に設定し、デトックス効果を高めたいときには高温に設定することが可能です。

家族全員がそれぞれ好みの温度でサウナを楽しめる

自宅サウナなら、家族全員がそれぞれの好みに合わせて温度を調整可能。誰もが快適にサウナを楽しむことができます。フィンランドにおいて、サウナは家族のコミュニケーションの場でもあります。温度を低めに設定してお子さんと一緒に入ったり、という活用もおすすめです。スマホを置いて一緒に汗をかくひと時は、日々の生活においてもかけがえのない時間になるはずです。

自宅サウナでの温度設定の注意点

自宅サウナで気になるのは電気代。当然ですが、設定温度が高いほど電気代は高くなります。サウナに入る際は、暖機運転と入浴、入浴後の乾燥運転で1回3時間ほど運転が必要です。電気代が気になる方は、この点でも温度に注意を払いましょう。とはいえ、1~2人用のサウナルームを3時間運転させた場合の電気代はおよそ300円程度。施設に行くよりもお得です。

好きな温度で快適にととのいたいなら…ハルビアのソポシリーズがおすすめ

自宅サウナを導入して好きな温度で快適にととのいたい!そんな方には、サウナ&スパの世界No.1ブランド ハルビアの純正サウナルームがおすすめです。手軽なダイヤルタイプのヒーターが標準付属されていますが、1℃単位で設定したい場合は液晶コントローラー式のヒーターに変更も可能です。

フィンランド産、日本仕様の家庭用サウナルーム「ソポ」

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

1m四方あれば設置可能!オールインクルーシブで税込160万円台~

一番小さな1人用のソポ0909は、税込1,601,600円。ロウリュのできるサウナヒーター、サウナストーン、ヒーターガード、遮熱板に加え、ロウリュ用のバケット&ラドル、温湿度計と砂時計もついてくるので、設置が終わったその日からサ活を満喫できます。もちろん<PS>E適合品です。

購入~メンテナンスまで、ハルビアサウナディーラーがトータルサポート

購入相談から販売、施工、メンテナンス、アフターサポートまで、ハルビアサウナディーラーが責任もって担当するので安心して導入いただけます。家庭用利用で2年間の長期保証が適用される為、もしもの時も安心です。また、全国に、体感型ショールーム「ハルビアサウナショールーム」を開設しています。ソポ等のサウナルームを実際に体験いただけますので是非お出かけください。

様々な健康効果を持つサウナ。ストレス軽減や疲労回復にもつながって、メリットだらけですよね。できれば家で毎日サウナを楽しみたいというサウナーの方も多いのではないでしょうか?でもそもそもどんなサウナなら家に作れるの?設置場所は?必要な設備は?などなど、色々な疑問がわいてくるはず。ここでは、ロウリュのできるサウナを自宅に導入するために知りたい様々なことを解説していきます。

家で楽しめるサウナの種類

自宅や別荘など、個宅に設置できるサウナにはどんな種類があるのでしょうか?住居タイプや予算に合わせて選んでみましょう。

屋内埋め込み型サウナ

サウナを家で、と聞いて一番に想像するのはおそらくこのタイプではないでしょうか?ベンチや壁、床材や照明までこだわった、夢のホームサウナですね。

屋内埋め込み型サウナはその名の通り、壁に埋め込むような形でカスタムメイドするサウナです。デザインから材質、サウナヒーターまで自由に決めることができます。また、水風呂や外気浴スペースの導線にもこだわることで、自分だけの理想的なサウナ空間を作ることも可能。

ただし、自由に設計できる分、費用は高額になりがち。一般的には200万円以上の予算は見ておいた方がいいでしょう。また、大規模な工事が必要になるので、新築時やリノベーション工事の際でないと検討が難しいこともあり、少しハードルが高い選択肢かもしれません。

屋内設置型サウナ(家庭用サウナルーム)

屋内設置型サウナは、サウナヒーターのついたボックス型の規格品サウナルームです。大半の製品は組み立て式のキット一式になっています。

規格品のためカスタマイズはほとんどできませんが、ロウリュのできるフィンランド式サウナルームでも、費用は100万円台~と手頃。設置費などを含めても軽自動車程度の予算があれば自宅サウナを実現できます。

また、専門メーカーの物はすべて、断熱や通気も適切に設計されています。設計士と試行錯誤して作らなくても、専門施設と同じようなクオリティのサウナが楽しめます。

更に、組み立て品なのでスペースさえあれば設置できるのも大きな強み。新築住宅はもちろん、すでにお住まいの一戸建てやマンションにも導入可能です。また、原状回復も容易で、賃貸住宅で検討できるのも嬉しいですね。

バレルサウナ

バレルサウナは屋外用の樽型サウナです。庭に置いて、外の景色を見ながらサウナを楽しむことができます。

こちらも組み立て式の規格品で、リーズナブルです。費用は100万円台~。かなり安価なものも販売されていますが、製品の性質上断熱構造などを持たないため、木材の質が物を言います。また、雨風の影響も受けるので、低品質のものは早期に劣化する恐れがあります。値段とクオリティのバランスは良く検討しましょう。

バレルサウナは庭の広い一戸建てにおすすめです。また、マンションのルーフバルコニーなどにも設置できますが、重量規制などもあるため事前協議が必要です。

テントサウナ

テントの中にサウナストーブを設置した簡易タイプのサウナです。手ごろな価格と、折り畳みや持ち運びができる手軽さが魅力です。

テントサウナは最も安価に実現できるロウリュサウナです。6万円台から販売されています。ただし、手軽に設置できる分、断熱性や通気設計などが整えられたサウナルームと比べると、妥協しなければならない点が多くなります。

テントサウナは家庭用のコンセントに差すだけで使えるタイプも多く、集合住宅でも手軽に利用できます。折りたたんで片付けられて省スペースなのも魅力的。施設のサウナほど本格的でなくていいので、安価に実現したい!という方にはお勧めの選択肢です。

家庭用サウナルームの設置場所の選び方

家にサウナを設置するには、特別仕様のスペースが必要?いえいえ、実はそんなことないんです。組み立て式のサウナルームは、床が防水仕様になっていれば設置可能。意外と、家の中の色々なスペースに設置できます。

浴室内に設置する方法

家で、浴槽と同じ空間にサウナルームを置けますか?という質問を時々いただきます。

サウナルームは木製です。直接水がかかったり、蒸気が充満するような環境ではカビや劣化が発生します。そのため、浴槽やシャワーのすぐ隣などには設置できません。ただし、ドアや壁で隔てられていればOK。

前述の通り、床がタイルやビニールなど防水仕様ならば設置できるので、浴室手前の脱衣スペースへの設置をお勧めしています。

庭やテラスに設置する方法

屋内用サウナルームは風雨に耐えられるように作られていないため、庭やテラスには設置できません。その場合はバレルサウナや、屋外用のサウナキャビンをお勧めします。屋根がかかっている場合も同様です。

2階以上のバルコニー等に設置する場合は、制限重量と商品重量を良く確認しましょう。

既存の部屋を改造する方法

家にサウナを設置するにあたって、子供が独り立ちして空いた部屋をサウナスペースに、という事例も増えています。空き部屋活用法として魅力的な選択肢ですね。

普通の部屋をサウナスペースにできるの?と驚かれるかもしれません。こちらも、床を防水仕様にして、適切な換気機構を設ければ問題ありません。脱衣スペースに設置する場合、そもそもの空間が狭く、組み立てスペースの確保が難しいケースがあります。この点も、空き部屋ならば問題ありません。意外と検討しやすいですよね。

地下室やガレージの活用

家の地下室やガレージの一角にサウナルームを置く、というのもおすすめです。地下室やガレージの床はコンクリートやタイルなので、防水仕様。組み立てスペースの確保も問題なし。換気さえ確保できればすぐに設置できます。車が趣味の方なら、愛車を眺めながらととのいチェアでクールダウン……なんて夢みたいなサ活も叶いますね。

地下室の場合は搬入経路のサイズをしっかり確認しましょう。

防湿対策と換気

前述の通り、意外と色々なところに設置できる家庭用サウナルーム。ただし、高温になる製品であることと、ロウリュで蒸気が発生することから、防湿対策と換気は事前にしっかり配慮しておく必要があります。

既存の部屋や地下室等を活用する場合には、換気システムの確認や追加を検討しましょう。

家庭用サウナルームに必要な設備と道具

家にサウナを設置する場所の候補は絞れましたか?ここでは、サウナルームやサウナヒーターの適切な選び方、必要な設備をご紹介します。

サウナルームの選び方

家庭用サウナルームの需要増に伴い、色々な商品が販売されるようになりました。サウナルームを選ぶ際、デザインと共に下の項目も必ず確認しましょう。

①サウナルームのサイズ

まずは定員を目安にサウナルームを選びましょう。サウナはコミュニケーションの場にもなります。家族や友人と語らったり一緒にリラックスする場にするならば、2人用以上のサイズがおすすめです。

また、設置場所の寸法と共に、作業スペースがどれくらい必要かも必ず確認しましょう。

内側から組み立て施工できるタイプなら、設置場所のスペースさえ確保すれば大丈夫。外側から組み立てするタイプの場合は、製品サイズ+400mm四方のスペースが必要です。ただ、設置場所に余裕がない場合も、別のスペースで組み立てて押し込むことも可能です。購入前に相談しましょう。

②断熱材と換気設計

ロウリュのできるフィンランド式サウナは、対流する空気でサウナ室内を温めます。そのため、サウナは密閉空間ではなく、適切に空気が流れる吸排気構造を備えている必要があります。

また、断熱材が使用されているかどうかも確認しましょう。断熱材のないサウナルームは外気温の影響を受けやすく、温まるまで時間がかかります。電気代も余分にかかってしまうので、断熱のしっかりしたサウナルームを選ぶのが重要です。

専門メーカーの純正品であれば、換気も断熱も適切に設計されているので安心です。好みのデザインのサウナルームが専門メーカーの製造品でない場合は、購入前に断熱や換気を確認しましょう。

③法令違反品でないか

家庭で使用される電気製品は、電気用品安全法による規制の対象です。「特に安全上規制が必要」とされる電気製品は「特定電気用品」に指定され、対象製品を販売する際には適合検査をクリアすることが義務付けられています。この適合検査をクリアした製品には、ひし形の、<PS>Eマークを掲示することができます。

サウナ関連製品では、出力10kW以下のサウナヒーターと、それを搭載するサウナルームが対象です。

非適合品の販売は法律違反ですが、現状、非適合品のサウナルームやサウナヒーターを販売している業者も存在します。違反品を購入、使用して、万一製品が原因の火災や事故が発生した場合、保険が下りない可能性も。サウナルームを選ぶ際は、必ず<PS>E適合品であることを確認しましょう。

サウナヒーターの選び方

サウナヒーターの種類は出力で大きく二つに分けられます。

①出力10kW未満のヒーター

②出力10kW以上のヒーター

家庭用で使用されるのは①の10kW未満のヒーターです。10kW以上は業務用の三相電力が必要になるため、基本的には一般家庭ではご使用いただけません。

では10kW未満のサウナヒーターの中からはどうやって選ぶのでしょうか?ここでもやはり、出力が選定の基本になってきます。

選定の基準は、サウナルームの大きさと、サウナヒーターの出力

サウナルームの広さに対して出力が小さすぎるヒーターを設置してしまうと、設定温度に到達するまで時間がかかります。こうなると、ほとんど常にヒーターが加熱運転をしなければなりません。電気代も余計かかり、ヒーターの消耗も早くなってしまいます。

逆に出力が大きすぎると、単純にオーバースペック。出力が大きいほど本体のサイズも大きくなるため、価格も高くなり、非効率です。

適切な出力のヒーターを選ぶ目安は… 1㎥(立米)=1kW

例えばサウナルームの大きさが1.2m×1.2m×2.0mなら2.88㎥ ➡ 3kW前後のヒーター

この例では、ハルビアのラインナップで行くと、デルタ3(出力2.7kW)がよさそうです。

ただしこれは、ソポのように断熱面が大きいサウナルームの場合。一面が全面ガラスなど、非断熱面が大きいサウナルームの場合は、もう少し出力の大きいヒーターが必要です。サウナルームの大きさを決めて、販売店にヒーターの選定について相談することをお勧めします。

サウナストーンの種類と使い方

サウナストーンは主に2種類。花崗岩などの天然石か、セラミック製の人工石です。 ヒーターとの相性もあるため、ヒーターメーカーの純正品や推奨品を使用するようにしましょう。

天然石のサウナストーン

天然石のサウナストーンとして流通しているのは主に4種類。いずれも火成岩に分類される石で、マグマが冷えて固まった岩石です。700度~1,700度になってから固まっているため、石の中には空気が含まれていません。このため、高い耐熱性を持っています。熱によって崩壊したり変形することが少ないため、安全性が高いです。

ただ、天然石はロウリュなどによって徐々に割れてヒーターの底部へ堆積していきます。このため、定期的な交換と清掃が必要です。

セラミックストーン

セラミックストーンは、高い耐久性と熱伝導性をもつ人工石です。火成岩よりも更に耐熱性が高く、安定している為、天然石のサウナストーンのような清掃が不要です。

一方、水分を吸収する特性上、ストーン内部にロウリュの水分が残った状態で加熱されたことでストーンが破裂した事故の例もあります。購入の際は適切に設計されたものを選びましょう。

サウナストーンのよくある設置不良例

また、サウナストーンは、ヒーターの施工説明書の手順に従って適切に配置しましょう。サウナストーンのよくある設置不良例は以下の通りです。

①ヒーターエレメント(加熱部分)が外から見えるくらい隙間がある

②ヒーター上部に石を積みすぎている

③ストーンが割れて堆積した状態で運転させている

いずれも、サウナ室が温まりにくくなったり、ヒーターが故障したりする原因になります。ストーンは適切に使用しましょう。

温度計や湿度計、その他ツール

サウナを家で楽しむために必要なその他のツールをご紹介します。

①ラドル&バケット

ロウリュの為の必須アイテムです。素朴な木製のものから、デザインにこだわったものまで色々な選択肢があります。サウナルームのインテリアや好みに合わせて選びましょう。

②温度計&湿度計

サウナ室内の温度や湿度を確認するためのツールです。規格品のサウナルームであれば標準付属していることがほとんどです。こちらも色々なデザインがあるので、カスタムサウナの場合は好きなデザインの物をこだわって選びましょう!

③砂時計

サウナ室内には時計を持ち込まないので、サウナ浴中の時間経過の確認用に設置されます。サウナ用砂時計は15分計測のものが多いです。ロウリュの間隔の管理用にも使えます。

サ活をもっと充実させるアイテム

家でサウナを楽しむとき、あると更にサ活が充実するアイテムをご紹介します。

①サウナマット

自宅サウナでは、サウナマットの使用がおすすめ。サウナマットが汗を吸収してくれるので、サ活後毎回ベンチを拭く必要がなくなります。日々のお手入れが簡単になるのでおすすめです。

②ロウリュ用アロマオイル

ロウリュの水にお好みの香りをつけて、更にリラックス効果を高めることができます。フィンランドで伝統的に好まれている、パインやバーチ、タールなどのアロマオイルを使うと本場の雰囲気も楽しめますね。アロマロウリュを楽しむときは、安全のため、必ずロウリュ用の専用オイルを使用しましょう。

個宅サウナにオススメな家庭用のフィンランド式サウナルーム

自宅や別荘にフィンランド式サウナがあったら最高だけど、どこでどう買えばいいの?高いのでは?そんな方におすすめの家庭用のフィンランド式サウナルームをご紹介します。

フィンランドの世界No.1ブランドが日本のために特別開発した「ソポ」

ハルビアの家庭用サウナルームSÖPÖ(ソポ)は、サウナ&スパ製品で世界No.1のシェアを持つフィンランドのHARVIA(ハルビア)社が、日本の住宅事情に合わせて開発したコンパクトサイズのサウナルームです。SÖPÖ(ソポ)は、フィンランド語で”かわいい”という意味。その名前の通り、約96センチ角~と非常に省スペースです。1人~3人用の3サイズを展開しています。ライフスタイルに合わせて最適なサウナルームをお選びいただけます。

1m四方あれば設置可能!オールインクルーシブで税込160万円台~

一番小さな1人用のソポ0909は、税込1,601,600円。ロウリュのできるサウナヒーター、サウナストーン、ヒーターガード、遮熱板に加え、ロウリュ用のバケット&ラドル、温湿度計と砂時計もついてくるので、設置が終わったその日からサ活を満喫できます。

安心の<PS>E適合品

自宅サウナを選ぶ前に知っておきたいのが、関連する法規制。「PSE適合品」や「PSEマーク」という表示を目にしたことはないですか?

PSE適合品とは、「電気用品安全法」に則った検査等をクリアしている製品です。適合が認められた場合のみPSEマークを表示することができます。サウナ機器では、一般的に家庭用とされる10kW以下のヒーター及びルームが対象。PSEの中でもより厳しい菱形PSE(<PS>E)に適合することが義務付けられてます。 万が一火災事故などがあり、その原因が法令違反品にある場合は、保険適用にも問題が生じるケースもあります。自宅サウナを検討する際は<PS>Eマークの有無を必ず確認しましょう。

ハルビアジャパンが輸入販売している10kW以下のサウナヒーター全機種及び、家庭用サウナルーム「ソポ」シリーズは<PS>Eに適合しています。

購入~メンテナンスまで、ハルビアサウナディーラーがトータルサポート

購入相談から販売、施工、メンテナンス、アフターサポートまで、ハルビアサウナディーラーが責任もって担当するので安心して導入いただけます。家庭用利用で2年間の長期保証が適用される為、もしもの時も安心です。また、全国に、体感型ショールーム「ハルビアサウナショールーム」を開設しています。ソポ等のサウナルームを実際に体験いただけますので是非お出かけください。

index.php