COLUMN コラム

サウナで疲れるのはなぜ?原因と疲れない入り方を解説

#サウナの入り方 #サウナの基本サウナで疲れる?リラックスするはずが、なぜかサウナで疲れてしまう原因を詳しく解説します。水分不足や間違った入り方が、だるさを引き起こしているかもしれません。この記事では、疲労回復効果を最大限に高める正しいサウナの入り方や対策を分かりやすく紹介します。

サウナで汗を流して心身ともにリフレッシュ。そんな体験を期待していたのに、なぜか翌日疲れが残ってしまった経験はありませんか。実は、サウナの入り方を少し間違えるだけで、リラックス効果を得るどころか、逆に疲労を溜め込んでしまうことがあります。しかし、ご安心ください。サウナで疲れてしまうのには明確な原因があります。正しい知識を身につければ、誰でも最高の「ととのい」体験を得ることが可能です。この記事では、サウナで疲れる原因から、疲労回復効果を最大限に高めるための具体的な方法まで、分かりやすく解説していきます。

目次

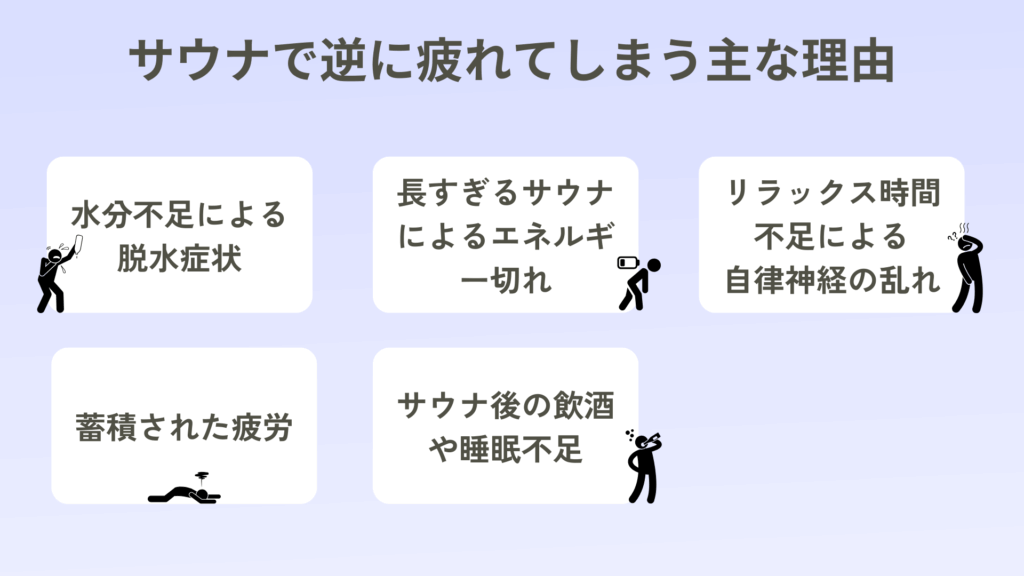

1.サウナで逆に疲れる主な5つの原因

サウナは体に様々な良い効果をもたらしますが、一方で特有の負荷もかかります。その負荷が許容範囲を超えると、リフレッシュ効果よりも疲労感が上回ってしまいます。まずは、なぜサウナで疲れるのか、その代表的な5つの原因を見ていきましょう。

1-1.原因1:水分不足による脱水症状

サウナで疲労を感じる最も一般的な原因は、水分不足です。1回のサウナ浴(3セット程度)で、体からは約300~500mlもの水分が汗として失われます。 水分を適切に補給しないと、体は脱水状態に陥ってしまうのです。脱水状態になると、血液の巡りが悪化。体中に酸素や栄養素が十分に行き渡らなくなります。その結果、疲労感やだるさ、時には頭痛を引き起こしてしまうのです。喉が渇いたと感じる前に、こまめに水分を摂りましょう。

1-2.原因2:長すぎるサウナ利用によるエネルギー消費

「長く入れば入るほど効果がある」というのは、サウナにおける大きな誤解の一つです。高温の環境に身を置くことは、体にとって想像以上にエネルギーを消費する行為です。特に、限界まで我慢して長時間サウナに入り続けるのはNG体力を過剰に消耗し、マラソンを走った後のような疲労感を覚えてしまうことがあります。サウナは我慢大会ではなく、心身をリラックスさせるためのものです。気持ち良いと感じる範囲で楽しむことが、疲れを残さない秘訣です。

1-3.原因3:リラックス時間不足による自律神経の乱れ

サウナ浴のプロセスで非常に重要なのが「外気浴・内気浴」です。サウナの熱さと水風呂の冷たさという強い刺激を受けると、体を活動的にする「交感神経」が優位になります。その後、ゆっくりと休憩することで、体をリラックスさせる「副交感神経」へとスイッチが切り替わり、自律神経のバランスが整います。しかし、この時間が短すぎると、交感神経が優位なままの興奮状態が続いてしまいます。これでは体が十分に休まりません。結果として、リラックスするどころか、緊張状態が続いて疲れ果ててしまうのです。

1-4.原因4:体に蓄積された元々の疲労

仕事や日常生活で既に心身の疲労がピークに達している状態でサウナに入ると、かえって疲れることがあります。サウナは体に良い刺激を与えますが、それはあくまで「適度なストレス」です。体が極度に疲れている状態では、そのストレスに耐えうる余力が残っていません。結果、サウナの刺激が回復のきっかけになるどころか、さらなる負担となってしまうのです。ひどく疲れている日は十分な睡眠をとることを優先しましょう。

1-5.原因5:サウナ後の飲酒や睡眠不足

サウナ後のビールを楽しみにしている方も多いかもしれませんが、これも疲れる一因です。原因は、アルコールの利尿作用。サウナで水分が失われた体に追い打ちをかけ、脱水症状を助長してしまいます。また、サウナは睡眠の質を高める効果がありますが、 夜遅くにサウナに入るのも逆効果。就寝時間がずれてしまうと、睡眠不足となり、せっかくの効果も半減してしまいます。サウナ後の過ごし方も、疲労回復には大きく影響するのです。

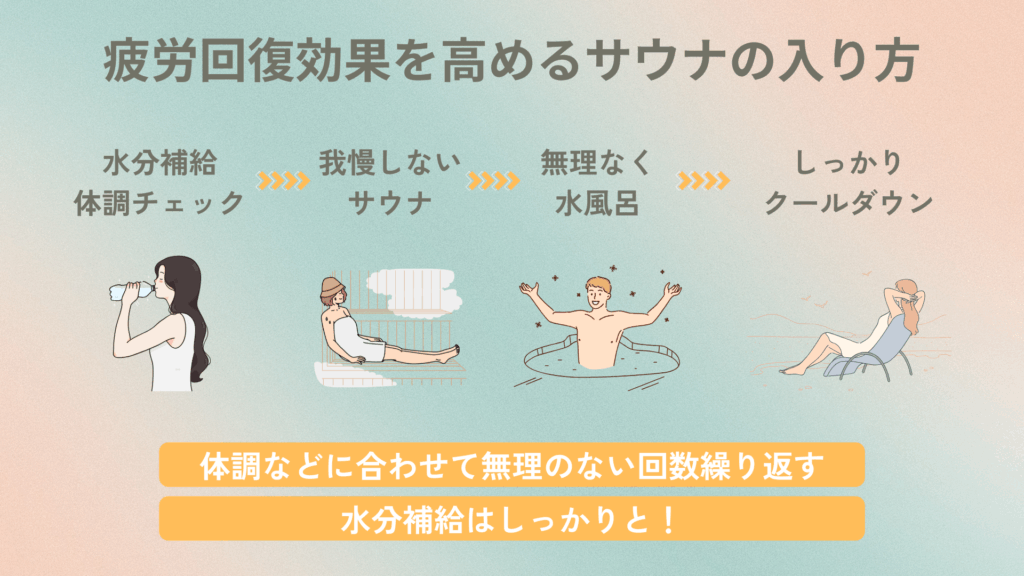

2.疲れを解消!疲労回復効果を高めるサウナの正しい入り方

サウナで疲れる原因が分かれば、対策は難しくありません。ここでは、疲労回復効果を最大限に引き出すための、サウナの基本的な入り方を5つのステップでご紹介します。この流れを意識するだけで、サウナ体験は格段に向上するはずです。

2-1.ステップ1:サウナ前の水分補給と体調チェック

サウナに入る30分ほど前に、コップ1~2杯(約300~500ml)の水やお茶を飲んで、体を内側から潤しておきましょう。これによって発汗がスムーズになり、脱水のリスクも軽減できます。また、その日の自分の体調を正直に確認することも大切です。少しでも気分が優れない、寝不足気味だと感じたら、無理は禁物です。

2-2.ステップ2:「温まる→冷ます」の基本サイクルを守る

サウナの最も基本的な入り方は、「サウナで体を温める」「水風呂や外気浴で体を冷ます」という2つのプロセスを1セットとして繰り返すことです。温冷交代浴が自律神経に刺激を与え、心身を心地よい状態へと導きます。

2-3.ステップ3:サウナ室にいる時間は6分~10分を目安に

サウナ室にいる時間は、一般的には6分から10分程度が目安です。その日のコンディションや室内の温度・湿度によって調整しましょう。大切なのは時間ではなく、自分の体の感覚です。体が芯から温まり、汗がじんわりと出てきたら、無理せずサウナ室を出ます。「まだいられる」と感じる少し手前で切り上げるのが、疲れを残さないコツです。

2-4.ステップ4:水風呂は無理せず1分程度で体を冷やす

サウナ室から出たら、まずはシャワーやかけ湯で汗をしっかりと流します。その後、水風呂に入りますが、時間は30秒から1分程度で十分です。息をゆっくり吐きながら入ると、冷たさの刺激が和らぎます。心臓に負担をかけないよう、足先からゆっくりと入りましょう。水風呂が苦手な方は、冷たいシャワーを浴びるだけでも問題ありません。

2-5.ステップ5:外気浴は10分以上で心身を休ませる

水風呂から出たら、体の水分をタオルで優しく拭き取り、外気浴スペースへ移動します。この外気浴こそが、「ととのい」のクライマックス。疲労回復の鍵を握る最も重要な時間です。最低でも10分、できれば15分ほど、深くリラックスしましょう。心拍数が平常に戻り、体の表面がじんわりと温かくなってくるのを感じられたら、心身が深く休息できたサインです。

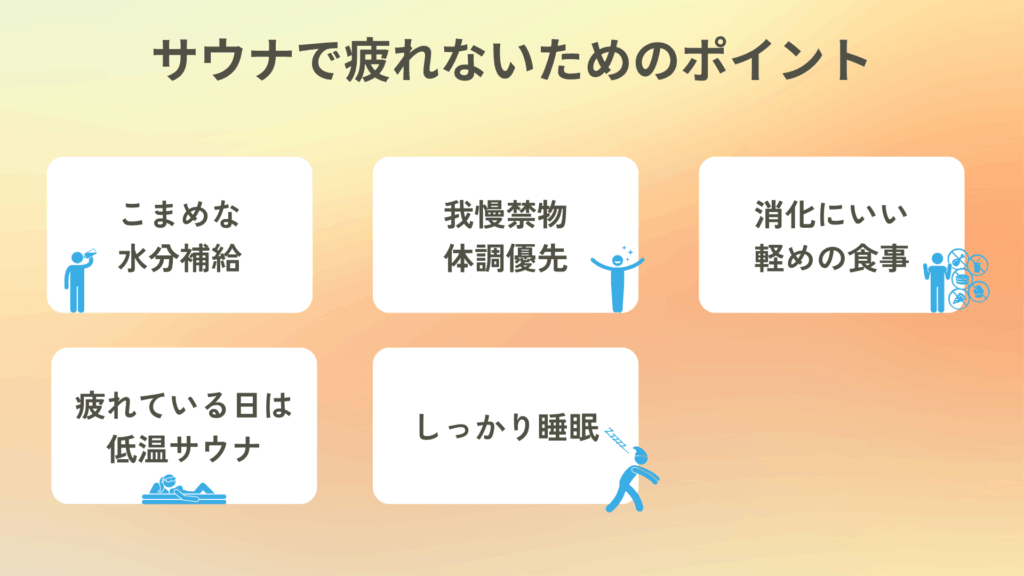

3.サウナで疲れないために意識したい5つのポイント

正しい入り方に加えて、いくつかのポイントを意識することで、サウナで疲れるのをさらに防げます。サウナをより安全で快適なものにするための注意点を確認しておきましょう。

3-1.ポイント1:サウナ前・中・後でのこまめな水分補給を徹底する

水分補給はサウナ前だけでなく、セット間の休憩中やサウナ後にも必ず行いましょう。合計で500mlから1リットル程度の水分を、数回に分けて摂取するのが理想的です。水やお茶のほか、スポーツドリンクやイオンウォーターもおすすめです。ただし、糖分の多いドリンクの飲みすぎには注意しましょう。

| タイミング | 摂取量の目安 | おすすめの飲み物 |

|---|---|---|

| サウナ前 | 300~500ml | 水 |

| 麦茶 | ||

| セット間の休憩中 | 200~300ml | スポーツドリンク |

| イオンウォーター | ||

| サウナ後 | 300~500ml | ミネラルウォーター |

| ビタミンC入り飲料 |

3-2.ポイント2:「もう少し」の我慢はせず自分の体調を優先する

サウナ室内で周りの人が長く入っていると、つい自分も頑張らなければと感じてしまうかもしれません。しかし、サウナの耐性は人それぞれです。他人と比べることなく、自分の体の声に耳を傾けましょう。少しでも苦しい、のぼせそうだと感じたら、それは体が発しているサインです。他人は気にせずサウナ室を出て、休憩しましょう。

3-3.ポイント3:サウナ前後の食事は軽めに済ませる

サウナに入ると、血行が促進されて体の表面に血液が集まります。そのため、消化器官への血流が一時的に減少し、消化能力が低下します。満腹の状態でサウナに入ると消化不良を起こしやすくなるため、食事はサウナの1~2時間前までに済ませます。また、消化の良い軽めの食事が理想です。 サウナ後の食事も、胃腸に負担の少ないものを選びましょう。

3-4.ポイント4:疲れている日は低温サウナを選ぶ

特に疲れがたまっていると感じる日は、一般的なドライサウナ(80~100℃)ではなく、ミストサウナや遠赤外線サウナといった、比較的温度の低いサウナ(40~60℃)を選ぶのも一つの方法です。低温サウナは体への負担が少なく、じっくりと時間をかけて体を温めることができます。

3-5.ポイント5:サウナ後の質の良い睡眠で回復を促す

サウナに入ると体温が一時的に上昇し、その後ゆっくりと下降していきます。この体温の変化が、自然で深い眠りを誘発します。この効果を最大限に活かすためにも、サウナ後はリラックスして過ごし、十分な睡眠時間を確保しましょう。スマートフォンなどの強い光は避け、穏やかな気持ちでベッドに入ることが、翌日のすっきりとした目覚めに繋がります。

4.こんな場合は注意!サウナ利用を控えるべきタイミング

サウナは多くの健康効果をもたらしますが、体調によっては利用を控えるべき場合があります。安全にサウナを楽しむために、以下のような状態の時は利用を避けましょう。

4-1.飲酒後や二日酔いの状態

アルコールを摂取した後は、脱水症状を起こしやすく、血圧も不安定になっています。この状態でサウナに入ると、急激な血圧の変動や不整脈などを引き起こす危険性が非常に高くなります。飲酒後のサウナは絶対にやめましょう。

4-2.寝不足や極度の疲労がたまっている時

前述の通り、体が極度に疲弊している状態でのサウナは、回復を助けるどころか、さらなる負担となります。体が休息を求めているサインを見逃さず、そんな日はサウナをお休みして、体を休めることを最優先してください。

4-3.食後すぐや空腹すぎるタイミング

食後すぐは消化のために胃腸に血液が集中しており、サウナに入ると消化不良の原因に。逆に、空腹すぎると血糖値が低下しており、サウナで立ちくらみやめまいを起こしやすくなります。サウナは、食事から1~2時間ほど空けた、小腹が満たされている程度の状態で利用するのがベストです。

5.まとめ

サウナで疲れるのは、水分不足や長時間の利用、不十分な休憩など、いくつかの原因が重なっている場合がほとんど。しかし、これらの原因は、正しい入り方と少しの知識で簡単に対策することができます。今回ご紹介したポイントを参考に、無理のない範囲でサウナを楽しんでみてください。正しい知識を身につけることで、サウナはあなたの心と体を癒す、最高の疲労回復ツールとなるはずです。

参考:

活動・支援|公益社団法人日本サウナ・スパ協会

20220726睡眠×サウナvf

医師が教えるサウナ効果のウソ・ホント 体や脳の疲れは取れる?:日経クロストレンド